di Alessia de Antoniis

Ci sono luoghi che conosciamo come icone e altri che, pur stando accanto, restano invisibili. La Cappella Sistina, affrescata da Michelangelo, è tra gli spazi più visitati e fotografati del mondo. Eppure, quando si chiudono le porte con il celebre “extra omnes”, comincia un itinerario nascosto: il percorso del Conclave.

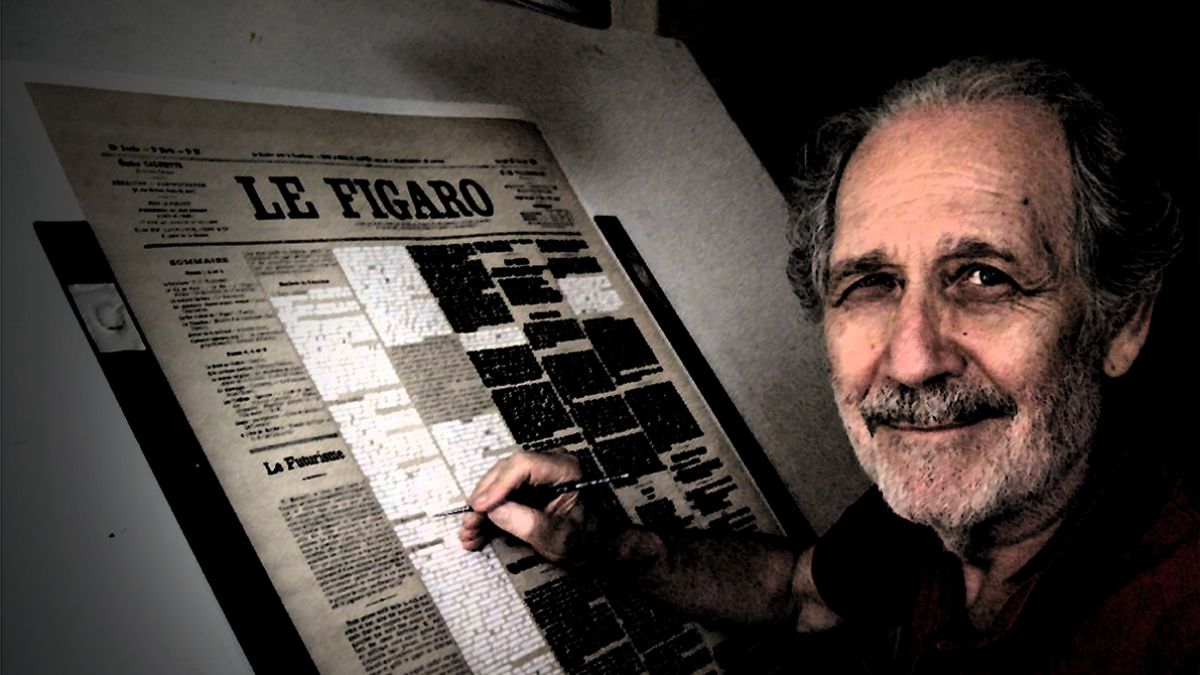

Aldo Pascucci, CEO di Archimede Arte, è l’uomo che, silenziosamente e di notte, ha camminato sopra l’affresco della Creazione per restituire, in 3D, la totalità fisica e simbolica del Conclave. Il suo lavoro, iniziato nel 2012 e concluso poco prima della pandemia, è oggi una mappa digitale senza precedenti: ogni superficie, ogni giuntura, ogni passaggio tra i mondi del potere vaticano è stato scandagliato, scannerizzato, riprodotto.

Ma cosa si cela dietro a una delle più affascinanti imprese contemporanee di conservazione culturale? Come è nato il progetto di digitalizzazione dei Musei Vaticani?

È stato un progetto importante – risponde Aldo Pascucci – L’idea principale era quella di utilizzare la digitalizzazione come un clone, una ricostruzione 3D, per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio. Non si conosceva ancora il Metaverso o l’intelligenza artificiale, ma la lungimiranza di Monsignor Nicolini, che guidava i musei, insieme all’allora Professor Antonio Paolucci, ha reso possibile questo lavoro. In anticipo di almeno un decennio rispetto a progetti simili nati successivamente.

Un “digital twin” è un duplicato del reale, ma per assurdo può diventare anche una sua distorsione. Qual è il limite tra fedeltà documentaria e interpretazione tecnologica?

Come in tutti i casi, la tecnologia è un mezzo. Il mezzo può portare a un abuso, permettendo di creare repliche o addirittura dei falsi. Ma può anche essere usata in modo estremamente positivo. Ad esempio, per coloro che non possono vedere l’arte: può essere loro raccontata da una macchina in 3D. Ma avere queste repliche significa anche preservare i beni culturali da danni accidentali o intenzionali. Ricordiamo la martellata alla Pietà di Michelangelo. Queste digitalizzazioni servono a mantenere la consistenza del nostro grande patrimonio.

Il fatto che domani si potrà vedere la Cappella Sistina senza essere mai venuti a Roma è un successo o un fallimento?

Assolutamente un successo…. Poter analizzare, vedere e apprezzare l’arte a distanza è fondamentale. Ci sono 8 miliardi di persone al mondo; molte di loro non potranno mai venire a Roma o entrare nella Cappella Sistina, che è un luogo contingentato. Poter permettere a scuole e studenti di regioni lontane, come la Thailandia o la Corea, di ammirare e studiare queste opere è una disponibilità enorme.

Lei ha avuto la fortuna di ammirare queste opere in condizioni uniche. Che esperienza è stata?

Durante i dieci anni trascorsi in Vaticano, ho potuto ammirare queste opere con una prospettiva e una vicinanza uniche, in totale silenzio e in momenti particolari. Quando operavamo per la digitalizzazione, spogliavamo i luoghi da tutti gli orpelli. Nella Cappella Sistina non c’erano protezioni, plexiglass o altro: rimanevano solo il crocifisso sull’altare e l’organo. Tutto veniva rimesso ogni giorno affinché il museo potesse riaprire.

Com’è stato camminare dall’altra parte dell’opera michelangiolesca, sull’extradosso della volta della Cappella Sistina?

È stata una delle più grandi emozioni. La prima volta che siamo arrivati, abbiamo aperto la porta e nessuno osava scendere sulla volta. Durante i lavori, poi, ho preso in mano il comignolo delle fumate. Per me, che sono credente e praticante, è un oggetto particolare. Ho mantenuto riservata la foto in questi anni, ma oggi posso dire che su quel comignolo ci sono anche le mie impronte.

Oltre alla Cappella Sistina, ci sono altri luoghi meno conosciuti ma altrettanto importanti che avete digitalizzato…

Dei luoghi legati al Conclave: la sacrestia papale, la Sala del Pianto e il museo dei papi, con i paramenti sacri e lo scrittoio di Bergoglio usato nella sua elezione. Lì sono conservati anche le due talari dei papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Questi sono luoghi non accessibili.

Poi il passaggio dei cantori. Si trova nella Cappella Sistina, sulla destra del Giudizio Universale. I cantori potevano accedere alla cantoria senza entrare nella Cappella Sistina: all’epoca il pontefice era molto distante dai sudditi.

Andavamo in giro di notte insieme ai clavigeri, un corpo ristretto rispetto ai custodi, con forse 5.000, 7.000 chiavi per accedere a tutte le porte dei corpi di fabbrica dei Musei Vaticani. È stato bellissimo accedere a questi passaggi che collegano gallerie o palazzi diversi. È una storia infinita.

Cosa le hanno insegnato questi ambienti “dietro le quinte”?

Comprendi quanto la storia si è stratificata in questi luoghi. Qui ogni cosa parla di arte, ma anche della storia, perché una data opera è legata a un Papa, a un momento storico, ne racconta la sua forza, magnificenza, i rapporti con altri monarchi o famiglie. Ho visto il professor Paolucci camminare nelle gallerie e alzare lo sguardo continuando ad ammirare, nonostante la sua conoscenza di quei luoghi.

Quali diritti e quali problemi giuridici ci sono dietro un’opera d’arte digitale, specialmente in un contesto simile?

In Vaticano vige il diritto canonico, non la legge italiana o europea. Tutto ciò che è stato digitalizzato è di proprietà della Città del Vaticano. Ma una cosa è digitalizzare un’opera preesistente di cui si conosce la proprietà, un’altra sono le opere mobili, a volte con autore o proprietà sconosciuti. Le legislazioni, sia europea che italiana, sono molto farraginose su questo, con molti problemi legati all’utilizzo. Qual è l’utilizzo per la comunicazione, quale per l’attività commerciale? I confini sono molto labili.

Quanto resiste nel tempo un archivio digitale? Come si protegge un patrimonio immateriale così pesante in termini di dati? Quanto è fragile questo supporto tecnologico?

Il supporto tecnologico è sicuramente fragile. È soggetto a problemi atmosferici, vandalici, può essere danneggiato o distrutto. La cosa importante è avere più copie, ma soprattutto è l’aggiornamento continuo delle copie. Mantenere i dati significa ricopiarli continuamente su dispositivi nuovi e aggiornarli alle nuove tecnologie di lettura e scrittura. Oggi non si trovano più lettori dvd, ad esempio. La trasformazione tecnologica è continua e dobbiamo restare aggiornati e mantenere gli archivi nel tempo. Con l’attenzione del PNRR sulla digitalizzazione, sarebbe opportuno che chi si occupa di questi progetti si preoccupi anche della manutenzione…. Altrimenti, è come fare le strade ma non avere soldi per la chiudere le buche.

Quando iniziai ad occuparmi del progetto dissi: “Signori, sappiate che quello che andremo a digitalizzare i primi giorni sarà già vecchio quando termineremo il lavoro”. Abbiamo iniziato con macchine fotografiche da 10-12 milioni di pixel; oggi lo standard professionale è 100 milioni di pixel, almeno 10 volte tanto.

Con il PNRR sono stati avviati progetti di digitalizzazione dei beni culturali in Italia. Parliamo dello stesso lavoro che lei ha effettuato per lo Stato Vaticano?

Quando si parla di aver digitalizzato milioni di opere, nella maggior parte dei casi si tratta di fotografie di pagine di libri, cataloghi, registri. Oggi si parla di 3D e Metaverso. Le attività assegnate per il PNRR hanno parlato di digitalizzazione 2D.

Quali Paesi sono più avanzati nel campo del “digital heritage”?

La Francia e la Spagna. Sono due nazioni con una grande presenza di opere d’arte e lì questa attività tecnologica si è sviluppata in maniera importante negli ultimi anni.

L’Italia non mi sembra da meno, anzi…

Ho lavorato con uno spin-off dell’Università di Perugia. Il loro progetto iniziale era digitalizzare la regione Umbria per avere informazioni utili in caso di terremoti. Questo progetto non è mai stato portato avanti. Ci sono stati i terremoti e molte strutture stiamo cercando di ricostruirle oggi nei laboratori di restauro.

Con una tecnologia come la sua, usare il digital twin prima del terremoto sarebbe stato più semplice per la ricostruzione?

Sicuramente. L’asset tecnologico avrebbe fornito l’immagine digitale, tridimensionale, ad alta definizione di quel bene. Oggi si cerca di ricostruire la Basilica di San Benedetto a Norcia attraverso delle foto. È stato più semplice ricostruire Notre Dame perché era stata fatta una digitalizzazione precedentemente, per un uso completamente diverso: un videogioco.