In un tempo in cui si avverte un forte senso di smarrimento, di fronte al dramma quotidiano dei femminicidi e, più in generale, di una crisi delle istanze femministe che avevano portato ad un riconoscimento dei diritti delle donne a partire dagli anni settanta del secolo scorso, appare quanto mai interessante la lettura del ponderoso saggio di Paolo Lopane, “La donna e il sacro in Occidente”, edito dalla Jouvence di Sesto San Giovanni.

La tesi di fondo di Lopane, esplicitata nelle note di copertina, è che la civiltà bellicista e patriarcale diffusasi in Occidente dalla seconda metà dell’Età del Rame introdusse quel sistema sociale che, marginalizzando l’elemento non-guerriero, ovvero la donna, ne cancellò il primato religioso e ne sancì l’esclusione dalla Storia. L’autore, storico, giurista e insegnante barese, ci conduce in un suggestivo viaggio tra mito e storia, ripercorrendo in un’avvincente trama gli sviluppi giuridico-sociali e religiosi dell’incontro-scontro fra culture indomediterranee e indoeuropee. Una storia antica che continua e spiega il millenario androcentrismo delle società europee e la perdurante disparità di genere.

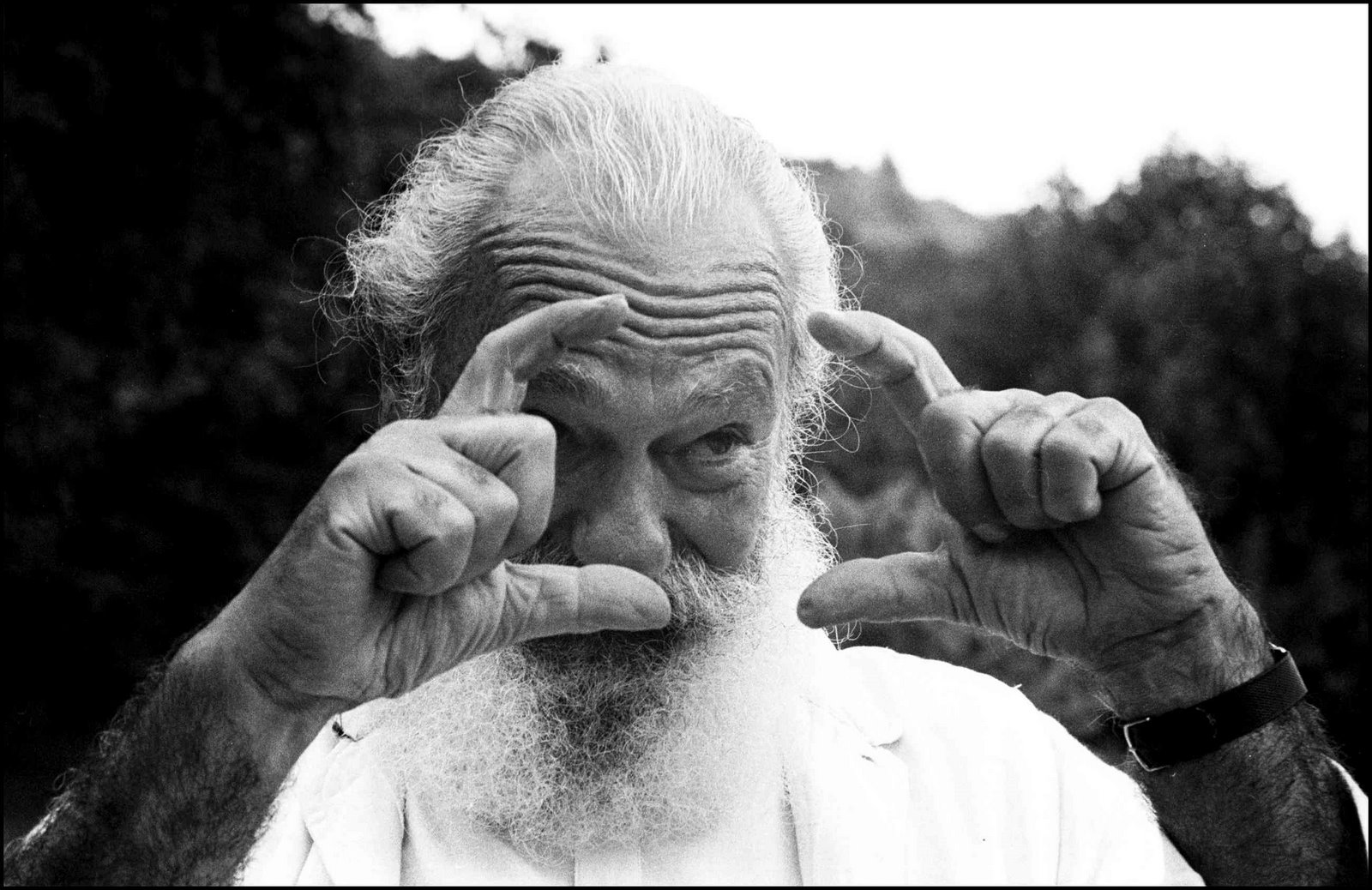

Il saggio parte dall’omaggio a Marija Gimbutas, la celebre archeologa di origini lituane il cui rivoluzionario scavo nella preistoria, frutto di metodologie innovative e di un approccio interdisciplinare, capace di coniugare l’archeologia alla linguistica, all’etnografia storica e alla mitologia comparata, fornì un decisivo contributo alla conoscenza dell’Europa Antica. Il suo nuovo approccio aprì la strada all’archeologia descrittiva, che definì archeomitologia e le permise di stabilire che la civiltà bellicista e patriarcale era stata preceduta da una cultura pacifica ed egualitaria estranea alle gerarchie di genere.

Altri fondamentali studi, come quelli dello svizzero Johan Jakob Bachofen, a cui pure Lopane si rifà, hanno rilevato che in epoca pre-indoeuropea (prima del V millennio a.C.) dall’Asia Minore al vicino Oriente fino al bacino del Mediterraneo, fosse diffusa una visione del sacro che poneva al centro la figura femminile (la Grande Madre, la Dea), espressione di una civiltà matrifocale. Questo potere del femminile era riferito al ciclo della natura e della riproduzione, per cui la dimensione sacra della donna non era limitata alla maternità, ma si estendeva all’intero sistema umano e culturale.

Solo con l’arrivo dei popoli indoeuropei (che giunsero in Europa dalle steppe della Russia tra il 4500 e il 2500 a.C.) il sacro inizia ad assumere forme patriarcali (si pensi al ruolo delle divinità guerriere, come Zeus o i suoi alter ego Giove e Odino).

E nel saggio, Lopane ricostruisce proprio l’incontro-scontro di civiltà che si verificò fra le popolazioni indomediterranee e quelle indoeuropee, in seguito all’invasione degli Yamna, le stirpi semi-nomadi e guerriere che irruppero a partire dal IV millennio a.C., dapprima nella regione danubiana, odierne Moldavia e Ucraina, poi anche nel resto dell’Europa Antica, apportando il proprio sistema androcentrico e bellicista.

Nella parte centrale del saggio, dedicata a “Religione e società”, l’autore analizza invece l’impatto fra le differenti culture nel mondo classico, nelle società germaniche e, più tardi, nell’Europa cristiana medievale, quando la detronizzazione del Femminile sancì la definitiva marginalizzazione sociale della donna, decretandone in pratica l’esclusione dalla storia.

Nell’ultima parte, dedicata alle “Eresie di genere e ordine di ragione”, Lopane analizza il fenomeno dell’eresia medievale, sintomatico della manifesta volontà di presenza, di ansie di riscatto e di emancipazione sociale da parte delle donne, una proposta religiosa eversiva, in cui la donna trovò spazi di libertà e di parola. Combattute col ferro e il fuoco, le correnti ereticali condussero al periodo più rivoltante della storia della cristianità moderna, contrassegnata dalla “caccia alle streghe”, piccolo genocidio di genere di cui furono corresponsabili, con la Chiesa di Roma, la Chiesa Riformata e i poteri laici. Si trattò di una nube di follia moralista che per oltre tre secoli oscurò le coscienze dell’Occidente.

La donna fu eretta a capro espiatorio delle catastrofi e delle tragedie collettive (la peste nera, la “piccola era glaciale”, le devastanti carestie) che dalla metà del Trecento funestarono la cristianità. Ma poiché la Fenice risorge sempre dalle proprie ceneri, nell’era della globalizzazione dell’insipienza, dell’impero del pensiero unico e del monologo di massa, Lopane auspica una visione del sacro che riconosca e valorizzi la figura femminile non solo come madre, ma come portatrice di una spiritualità autonoma e forte. Una nuova sacralità che non escluda la donna, ma che la includa in una dimensione di pari dignità con l’uomo.

Un invito che sembra una sfida molto attuale, con un nuovo Papa alle prese con quella che il suo predecessore Francesco aveva definito “terza guerra mondiale a pezzi”.