di Arianna Scarselli

Pochi anni fa una novella di Pirandello rimasta sconosciuta è stata riscoperta dal professore Riccardo Castellana, ordinario di Letteratura Italiana contemporanea presso l’Università di Siena. Era rimasta dimenticata tra le pagine del quotidiano L’Idea Nazionale e mai inserita in una raccolta. Ed è così che la novella ritrovata è stata pubblicata dal professore sul Il Corriere della Sera.

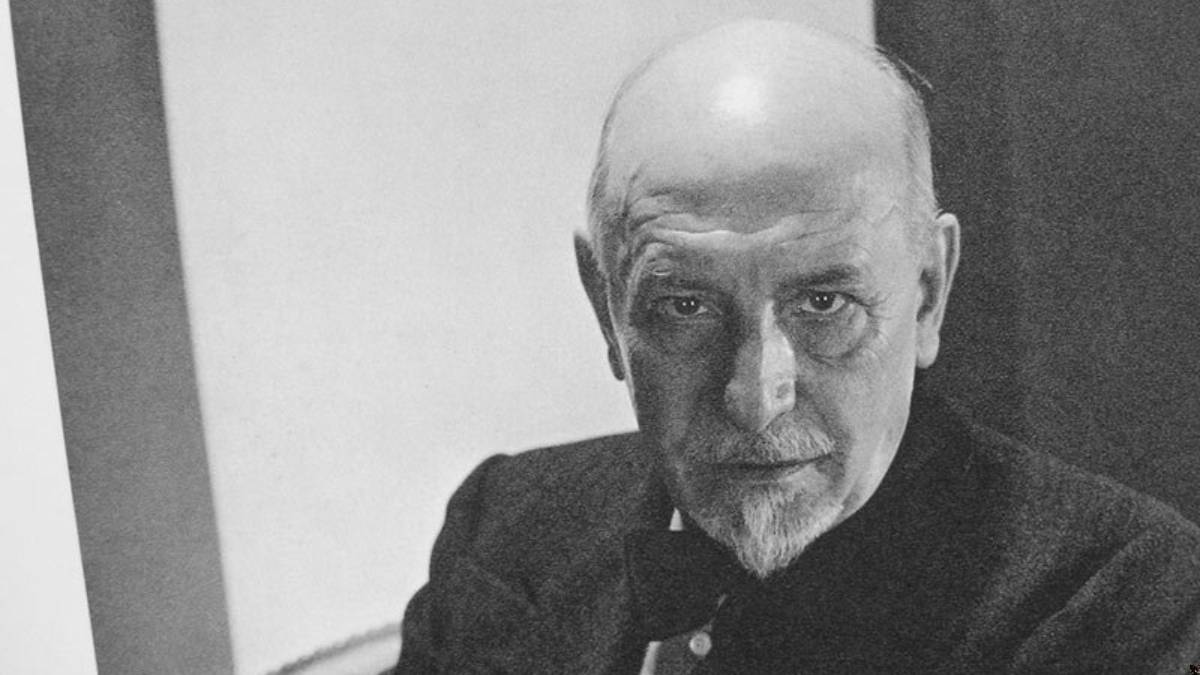

È a lui che ci rivolgiamo per un ritratto tra ieri e oggi del premio nobel agrigentino, drammaturgo, poeta, scrittore, tra gli autori più conosciuti, ma che spesso si fatica a definire.

Ma quindi, chi era Pirandello?

Sulla sua vita privata è sempre stato molto reticente, non amava esibirsi pubblicamente né parlare troppo di sé. A parlare erano le sue opere. Inizialmente novelliere e romanziere, poi sempre più dedito al teatro. Pirandello oggi è sì l’autore del Novecento italiano più noto al mondo per la sua attività di drammaturgo, ma a scapito del Pirandello narratore, naturalmente molto conosciuto in Italia, che all’estero non è altrettanto celebre.

Com’è cambiato negli anni il nostro approccio alla sua figura professionale?

Il teatro di Pirandello è stato ampiamente rappresentato sin dai primi anni, quello di Sei personaggi in cerca di autore, nelle forme più sperimentali; il teatro dell’abbattimento della quarta parete, del gioco metateatrale. L’impressione del pubblico fu molto forte però al tempo stesso era anche preparato da quello successo pochi anni prima con le serate futuriste. Già negli anni ’10 del Novecento c’era stata una contestazione alla pratica teatrale tradizionale.

Ora Pirandello non è certo stato un futurista e non è stato influenzato dall’avanguardia futurista, ma bisogna capire che il pubblico italiano poteva avere la sensazione che il suo teatro avesse a che fare con essa; questo non è assolutamente vero, Pirandello va decisamente oltre il futurismo. Però in una prima fase la reazione del pubblico è stata di sorpresa, di perplessità ma poi tutto questo è stato assorbito abbastanza in fretta.

Come si è evoluto il rapporto di Pirandello con il contesto in cui scriveva?

C’è da dire che Pirandello negli anni Venti gode del favore del regime che finanzia il suo teatro d’arte, che lo esibisce come scrittore ambasciatore della cultura italiana e fascista, ruolo a cui Pirandello si presta ambiguamente.

Ha un complesso rapporto col Fascismo, sicuramente c’è un’adesione ideologica pressoché totale con il Fascismo movimentista; non a caso Pirandello sottoscrive il programma del partito giusto all’indomani dell’assassinio Matteotti.

Dopodiché c’è un allontanamento: l’ultimo Pirandello, quello degli anni Trenta per intenderci, è piuttosto lontano dal Fascismo tanto che alcune opere sembrano criticarlo, seppure velatamente. Come nel caso dell’incompiuto I giganti della montagna. Sicuramente non ci sono più quegli atti di adesione plateale che invece c’erano stati in passato e questo è un primo elemento importante.

Negli anni recenti ci sono state letture molto diverse di Pirandello. È stata rivalutata soprattutto la sua produzione metateatrale, come nel caso di Sei personaggi in cerca di autore, che negli ultimi vent’anni è andato in scena con rappresentazioni anche molto innovative da parte di registi italiani e stranieri.

Che cos’era la novella a inizio Novecento e come è usata da Pirandello?

La novella nasce come genere giornalistico e ha uno strettissimo legame con il “contenitore”, la rivista, non necessariamente letterario-artistico ma anche generalista.

Un elemento nuovo che si può apprezzare lavorando proprio sul nesso novella – periodico è il fatto che molto spesso queste novelle erano illustrate mentre la loro trasposizione nei libri no. Nel caso di Pirandello quasi tutte le novelle pubblicate nel periodico La Lettura lo erano.

Proprio per questo sarebbe interessante pensare anche a un’antologia di novelle pirandelliane nella loro forma originaria: quella su rivista e non in un volume. In quest’ottica è anche importante sottolineare che riprendendo le novelle pubblicate su rivista nei suoi libri, Pirandello quasi sempre interviene anche molto pesantemente, a volte riscrivendo del tutto le novelle.

Dato che anche la misura stessa della pagina di giornale e il pubblico determinano in una certa misura la forma, la struttura e la modalità stilistica di una novella, è interessante approfondire questo rapporto. Finora si è invece privilegiato il macrotesto di Novelle per un anno, dove ciascun libro mescola il vecchio e nuovo, cancellando le tracce dello sviluppo che c’è stato. Un lavoro che sto facendo con la dottoressa Muoio [qui con noi] adesso è proprio quello di riscoprire questo legame cancellato dallo stesso Pirandello tra il testo novellistico e il suo “contenitore”.

Ed è proprio lavorando su questo versante che qualche anno fa mi capitò di riscoprire la novella Alla salute, che Pirandello pubblicò nel 1917 sul giornale L’Idea Nazionale, quotidiano nazionalista, principale organo del nazionalismo italiano. Questa è l’unica novella di carattere impegnato nella propaganda bellica che invita gli italiani a sottoscrivere uno dei tanti Prestiti Nazionali con il quale il governo italiano cercò di finanziarsi nel corso della guerra.

Lei crede che Pirandello l’abbia lasciata intenzionalmente fuori dalle raccolte successive?

Si, io credo che Pirandello l’abbia intenzionalmente esclusa, non perché pentito, questo ci tengo a dirlo molto chiaramente, ma perché è un testo troppo legato all’attualità del 1917.

Pubblicarla alla fine degli anni Venti ad esempio, non avrebbe avuto alcun significato per i lettori del tempo.

Questa novella ha anche altri obiettivi, ci sono chiari segni di critica a un certo tipo di borghesia improduttiva e speculatrice, tema molto caro a L’Idea Nazionale e in generale all’ideologia di destra e in forma minore di cui si appropria anche la sinistra.

Questo sicuramente sarebbe stato un tema più attuale e più proponibile ma resta il fatto che l’obiettivo primario di questa novella era propagandistico e non recuperabile una volta esauritasi la contingenza storica che lo aveva determinato e reso necessario.

C’è ancora un Pirandello da riscoprire?

Un altro aspetto su cui si potrebbe lavorare è quel gruppo di poche novelle in cui Pirandello racconta il mondo popolare siciliano e il folclore meridionale. In queste novelle Pirandello riesce a raccontare la tradizione dandone un’interpretazione personale, insistendo sui temi e i tratti tipici della poetica pirandelliana come la scissione della personalità, la duplicità dell’io, il conflitto delle interpretazioni, la relatività di un’interpretazione e l’assenza di una verità oggettiva.

Sarebbe utile rivalutare anche questo Pirandello, non perché il Pirandello drammaturgo non sia più attuale o più interessante, ma perché forse troppo privilegiato nella lettura e nella prassi editoriale.