Nell’ambito del Festiv’Alba 2025 ha debuttato in prima nazionale il capolavoro euripideo nell’allestimento del regista Alessandro Machia

Assistere ad uno spettacolo del teatro classico, in un venerando anfiteatro, procura immancabilmente un’intensa emozione. Per qualche misteriosa alchimia, si entra in contatto con il passato, con un’arte intessuta di miti e di conoscenze che scavalca i secoli, bypassa la storia e i suoi mutamenti, giunge sino a noi in profonde risonanze con la sua carica di significato e di sapere. Un’esperienza da consigliare ai giovani, per uscire dal baratro in cui questi tempi catatonici li hanno sprofondati.

Nell’ambito del Festiv’Alba 2025, manifestazione organizzata in Abruzzo, nella cornice di Alba Fucens e dintorni, la sera del 4 agosto ha debuttato in prima nazionale l’Oreste di Euripide nell’adattamento e con la direzione di Alessandro Machìa. Scenario più suggestivo non poteva trovarsi: l’anfiteatro romano di Alba Fucens, che duemila anni fa Nevio Sutorio Macrone, prefetto del pretorio e dei vigili, donò alla sua città natale con un legato testamentario.

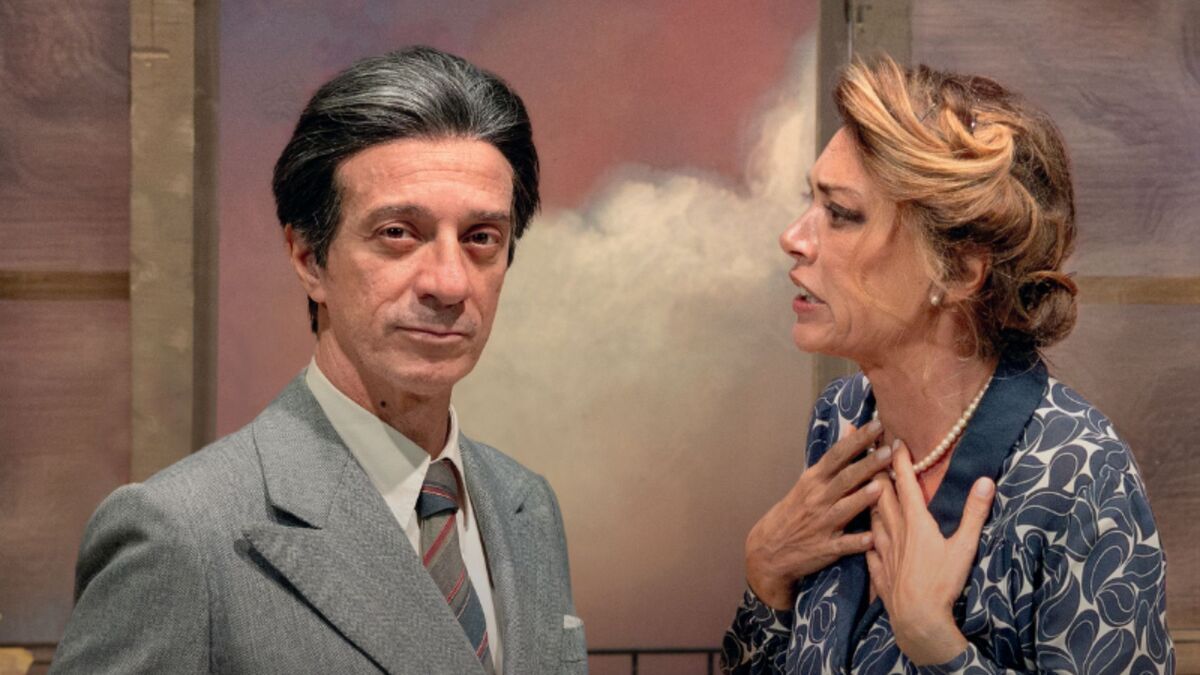

Sotto lo sguardo accigliato del Monte Velino, con Marco Imparato nei panni del mitico eroe, Alessandra Fallucchi in quelli di Elettra sua sorella, Giulio Forges Davanzati a interpretare Pilade, Claudio Mazzenga quale Menelao, Pino Quartullo sdoppiato in Tindaro e Apollo, Silvia Degrandi nel ruolo della bella Elena, Alessia Ferrero in quello di sua figlia Ermione, il coro intonato da Valeria Cimaglia, e quale messaggero frigio Tommaso Garrè, si è svolta la lugubre storia partorita da Euripide, sua interpretazione del mito.

La scenografia è di asciutto simbolismo: sullo sfondo, dei lastroni illuminati da luci rossastre a richiamare il sangue che tinge la tragedia, i bastioni della reggia. Al centro, un letto semovente in metallo, che ricorda quello di un obitorio, dove nell’incipit giace l’abbrutito Oreste, dilaniato dal rimorso e preda del delirio. Una scena riempita dai corpi ipercinetici degli attori che la percorrono in lungo e in largo, dalle roventi passioni e dai dialoghi che si fanno essi stessi azione.

L’Oreste incarnato da un Marco Imparato davvero in parte è uomo tormentato, per niente persuaso o moralmente giustificato dal comando divino di vendicare il padre Agamennone: un individuo fragile, irresoluto, che reca in sé tracce amletiche, braccato dalle Erinni e sull’orlo della follia, ossessionato dal matricidio commesso, condannato a morte, abbandonato al suo destino da dèi distratti e remoti, dal pavido zio Menelao, a cui Claudio Mazzenga con dizione perfetta e voce incisiva conferisce la giusta dose di tronfia vanità e codardia nello scaricare via da sé ogni responsabilità. Convincente anche Alessandra Fallucchi: la sua Elettra ha la giusta dose di disperazione, amore familiare (par più una madre che una sorella per Oreste, con anche allusioni incestuose) e perfidia. Ma tutto il cast si dimostra all’altezza, in equilibrio tra antichità e modernità, con la resa dell’atmosfera di morte, di paranoia e disperazione, ricreata anche dalle luci di Giuseppe Filipponio, dai suoni discordanti di Giorgio Bertinelli (ma con un brano struggente nei momenti di abbandono tra fratello e sorella), le scene e i costumi di Antonia Petrocelli (esclusi Oreste e il fido Pilade, in panni moderni, il resto sfoggia suggestivi vestimenti d’epoca).

Sono trascorsi quasi duemilacinquecento anni da quando i primi spettatori, presumibilmente attoniti e partecipi come oggi forse non possiamo più, assistettero a questa rappresentazione. La sua forza dirompente rimane intatta, anche con una riscrittura contemporanea (in particolare della lingua) come questa di Machia, trascende, come si opinava, i secoli. Un dramma teatrale specchio delle tensioni politiche, sociali e morali che squassavano Atene negli ultimi, disperati anni della Guerra del Peloponneso. Uno specchio, ci pare, capace di riflettere anche i conflitti e le distruzioni che dilaniano i nostri tempi. La crisi della città attica, che da vette di gloria e di potenza, da faro della democrazia, della filosofia e delle arti era ridiscesa nella materia bruta, logorata dalla peste e dalle guerre, non ci ricorda questi nostri tempi guasti? I colpi di stato oligarchici, la diffusa disillusione, l’incertezza e la sfiducia crescenti, la messa in discussione dei valori tradizionali e l’autorità degli dèi, una giustizia sempre più arbitraria, non sono, con le dovute differenze, i nostri stessi problemi, non costituiscono le nostre stesse paure? La solitudine dell’uomo, abbandonato alle sue scelte e alla sua coscienza in un mondo ormai amorale, non è forse la stessa dell’epoca in cui viviamo?

Su questa interpretazione, ci sembra, Machìa ha allestito l’opera, brechtianamente presentata a noi spettatori come a scudisciarci, a destarci dal sonno tombale in cui vegetiamo, cogliendo il senso più profondo della rilettura del mito degli Atridi, con la sua sequenze di omicidi e di vendette, che Euripide fece col suo realismo crudo, la complessa psicologia dei personaggi, la spietata analisi delle debolezze umane e delle contraddizioni sociali. È la magia del teatro, che dissennate politiche culturali tentano di soffocare.

La rassegna di questo ben organizzato Festival, che ha aperto i battenti il 29 giugno e si protrarrà sino al 6 settembre, ha ancora eventi di rilievo da offrire. Nei luoghi, innanzitutto: oltre all’anfiteatro, eventi si tengono nella chiesa di San Pietro in Alba Fucens, affascinante esempio di architettura medievale in Abruzzo, situata all’interno dell’antico sito archeologico di Alba Fucens; nella chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, gioiello dell’architettura romanica a Rosciolo dei Marsi; nella graziosa chiesa dall’architettura medievale di Santa Maria delle Grazie a Rosciolo, e, sempre nel cuore dell’Abruzzo, incastonata tra le montagne del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, nella chiesa di Santa Lucia a Rocca di Cambio.

Per il programma completo si rimanda al sito del festival: https://www.harmonianovissima.it/festivalba/.