Qualche giorno fa ho condiviso con una certa superficialità su un mio account social l’immagine di una popstar che avrebbe intrattenuto rapporti amichevoli con lo Stato di Israele: la didascalia sottostante era sostanzialmente un invito pubblico a boicottarla. Una mia conoscente non l’ha presa benissimo e mi ha fatto notare come puntare il dito in maniera tutto sommato acritica contro qualcuno le avesse riportato alla memoria le liste di proscrizione nazifasciste. Ho dovuto ammettere che non aveva tutti i torti e che, nonostante certe scelte – per esempio, quella di Leonardo Di Caprio di investire molti soldi nella costruzione di un resort turistico sulle coste israeliane – mi risultino di cattivissimo gusto in un momento come questo, stilare liste di bravi e di cattivi non è mai un’operazione saggia. Ma questo la dice lunga su quanto divisivo sia il tema Gaza. E su quanto l’operazione di maquillage della propaganda israeliana stia dando qualche frutto. Ed è qui che casca il fatidico asino e che fatico a capire come una persona intelligente, moderata e comunque aperta al dialogo non riesca a prendere le difese di chi non ha altra protezione che la solidarietà internazionale. Le argomentazioni sono state le solite: è tutta colpa di Hamas, un’organizzazione di feroci terroristi; Israele ha creato giardini nel deserto e i palestinesi, invece, vivono di sussidi da decenni, sono degli scioperati e non sono riusciti a costruire nulla; l’ONU ha evidenziato un declino profondo a partire dalle scelte delle sue figure di spicco (immagino che il riferimento sia soprattutto alla “nostra” Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sul Territorio palestinese occupato, e al portoghese António Guterres, segretario generale delle stesse); il fondamentalismo islamico è pericoloso e inaccettabile. E l’elenco potrebbe proseguire a lungo.

Mai una volta che qualcuno a cui, magari, i palestinesi per qualche ragione oscura stiano pure antipatici ammetta che, forse, qualcosa di sbagliato nel metodo, nella forma e pure nella sostanza del trattamento a essi riservato da Israele, dall’Occidente e pure da una bella fetta di mondo arabo c’è. In fondo, è almeno dal 1948, l’anno fatidico della “nakba”, che le cose stanno come stanno: un popolo si è arrogato il diritto esclusivo di vivere in un territorio dove da secoli abitava un altro popolo e lo ha occupato nel silenzio e nell’ignavia del mondo, ancora in colpa per gli orrori del nazifascismo consumati ai danni di quel popolo sempre nel silenzio e nell’ignavia del mondo. Inutile tornare ai torti e alle ragioni dei due popoli e pure alla catastrofica e salomonica (anzi, pilatesca) decisione delle Nazioni Unite di acconsentire a quel progetto di Stato di Israele. Ma ciò che è davanti agli occhi di tutti è un massacro senza precedenti, un’assoluta assenza di empatia, oltre che una sfacciata mancata ammissione di colpe. Dove non può la vergogna, può la cecità religiosa, verrebbe da dire. Lo Stato di Israele, comunque lo si guardi, non avrebbe dovuto essere una nazione confessionale, uno stato che si sovrappone perfettamente alla religione che lo domina e lo ispira.

Di nuovo, di fronte a rigurgiti di un antisemitismo che non si è mai sopito e che certamente l’intransigenza israeliana non ha fatto granché per spegnere, siamo al ribaltamento di una realtà che non lascia grandi dubbi. Sessantamila morti accertati, di cui quasi 20.000 minori, città completamente rase al suolo, un tessuto sociale ormai sfilacciato, un progetto di pulizia etnica irreversibile al punto che è di questi giorni la decisione di attuare una completa occupazione della Striscia, malgrado gli stessi vertici dell’IDF la considerino inutile e difficile, oltre che una sorta di condanna a morte degli ultimi ostaggi tuttora nelle mani di Hamas.

Come si fa a non considerare la questione sotto un punto di vista umanitario, prima ancora che storico e politico? Significa davvero non avere un cuore. E, forse, nemmeno un cervello particolarmente fino.

C’è una sola cosa positiva in ciò che ha fatto seguito all’orrenda strage del 7 ottobre: a un costo pesantissimo, Hamas paradossalmente ha vinto, il popolo palestinese ha vinto, l’umanità residua in quell’angolo di mondo ha vinto. Non perché quei fatti, a partire dal rapimento degli ostaggi, abbiano insinuato il minimo dubbio nel cuore degli israeliani – non credo sia successo, anche perché la gente che scende in piazza lo fa perché detesta Netanyahu e il suo menefreghismo verso gli ostaggi di cui vuole il ritorno a casa, non perché realmente convinta che il popolo palestinese abbia diritto a una vita degna di tal nome – bensì perché hanno riportato all’attenzione del mondo la questione irrisolta di questo popolo martirizzato. D’accordo, le immagini di distruzione quando non di vero e proprio assassinio o sopraffazione etnico-religiosa sono talmente frequenti da aver anestetizzato l’opinione pubblica. Ma prima o poi qualcosa di disastroso era inevitabile che accadesse. E prima o poi qualcosa di buono è inevitabile che si presenti.

L’altra cosa tristemente positiva è la pubblicazione di numerosi libri di ottima qualità sulla questione. Parlarne mi è costato epiteti vari, in particolare qualche poco simpatica accusa di antisemitismo, ma levare la nostra voce in favore di chi una voce non ce l’ha è l’unica speranza ancora accesa.

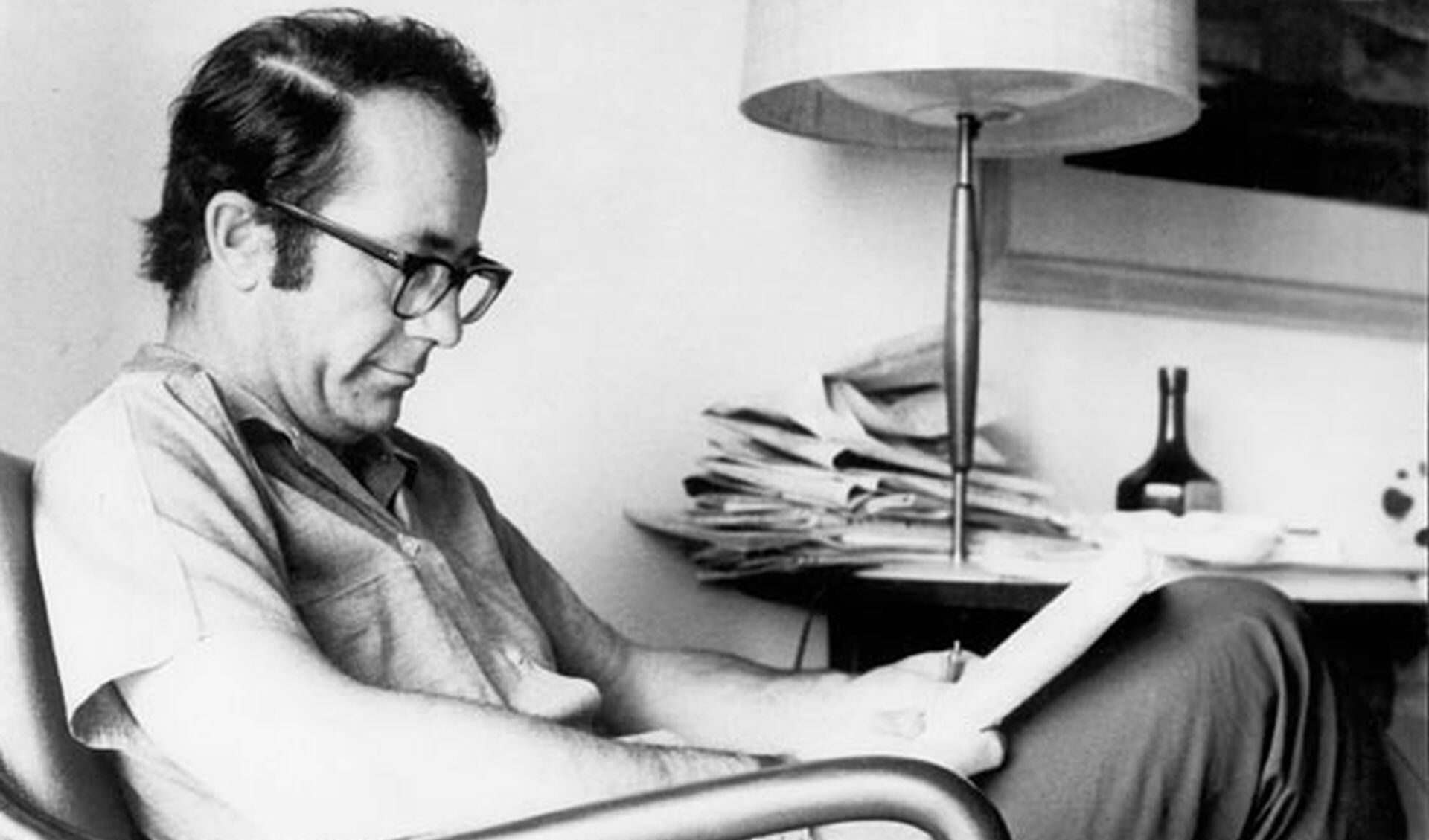

Essere ebrei dopo la distruzione di Gaza (Baldini+Castoldi, traduzione di Chiara Spaziani, pagg 190, euro 20) raccoglie le accorate riflessioni di Peter Beinart, ebreo statunitense che è giunto in età avanzata a posizioni critiche nei confronti del progetto di stato coloniale sionista e che, per questo, non ha avuto vita facilissima nella comunità degli ebrei d’America, dove oggi è considerato una sorta di traditore, se non un vero e proprio apostata. Beinart è un editorialista del New York Times oltre che un docente di giornalismo.

La sua scelta di disapprovare apertamente le violenze che Israele ha imposto alla popolazione palestinese come ritorsione per la strage del 7 ottobre gli hanno attirato strali violentissimi, al punto che spesso si sente rivolgere le peggiori offese in strada. Sua moglie e i suoi due figli hanno a loro volta dovuto fare i conti con un ostracismo verbalmente violento. Beinart ha avuto una sorta di epifania che gli ha aperto gli occhi: a una festa dello Shabbat a Città del Capo, dove abitava, si è reso conto che in quella casa si aggiravano persone non ebree grazie alle quali quella celebrazione ebraica poteva aver luogo: la servitù, persone legalmente inferiori, cittadini di colore che «se avessero potuto, ci avrebbero ucciso. Il loro esercito del terrore nero… stava pianificando il nostro assassinio». È stato, dunque, il confronto con l’apartheid a portare Beinart a certe riflessioni. Soprattutto dopo la fine del regime segregazionista.

«L’esercito che aveva spaventato tutti quei bianchi si disgregò non appena i neri sudafricani poterono esprimersi con il voto invece che con un’arma. Rimasero profonde disuguaglianze; il Paese non visse felice e contento. Eppure, la storia che avevo ascoltato in continuazione durante la mia gioventù – ovvero che la sicurezza richiede la supremazia – sostanzialmente scomparve.» Insomma, Beinart si augura che qualcosa di simile possa accadere in Israele e che anche il suo popolo si svegli da un torpore colpevole perché gli ebrei non sono «le eterne, virtuose vittime della storia» e «quella falsa innocenza, che pervade la vita ebraica contemporanea, confonde la dominazione con la difesa di sé» e offre a «esseri umani fallibili un lasciapassare senza fine». Se è fastidioso, dunque, per il popolo ebreo sentirsi tacciato di qualcosa che farebbe ricadere su di esso la responsabilità degli orrori subiti durante il nazifascismo, non sarebbe il caso di non scaricare sul mondo e sulla storia e, soprattutto, sui palestinesi il torto di ciò di cui Israele si sta macchiando oggi e di cui si va macchiando da un’ottantina d’anni almeno? Dunque, secondo Beinart, sarebbe ora di smetterla con una interpretazione letterale e, comunque, selettiva della Bibbia. Ma il fatto stesso che lo Stato di Israele porti tale nome è un’indicazione della convinzione di superiorità che solo la religione può dare. Israele è «un sistema politico costruito solo per gli ebrei, non per tutti coloro che vivono in quel territorio». In un sondaggio condotto nel 2019 dal Jewish People Policy Institute, «il 75% degli intervistati si dichiarava d’accordo con l’affermazione “per essere un vero israeliano, devi essere ebreo”».

Lo stesso eroe nazionale Ben-Gurion – i cui sistemi da guerriglia per cacciare il protettorato britannico e per spaventare a morte la popolazione palestinese sono stati il miglior insegnamento per intere generazioni di “terroristi” a Gaza, a Gerusalemme Est e in Cisgiordania – ebbe a dire che solo «uno Stato costituito per l’80% da ebrei è uno Stato sostenibile e stabile», ponendo le basi per una campagna di espulsioni che sappiamo tutti quali semi di odio abbia contribuito a piantare. D’altro canto, sovrapporre Israele e giudaismo serve a screditare i palestinesi «perché trasforma l’opposizione palestinese al sionismo da una reazione naturale all’oppressione in una forma di intolleranza». Il solito, stantio ribaltamento di ruoli e responsabilità, una strategia abbracciata con crescente convinzione dalle potenti lobby ebraiche americane che hanno ridotto gli spazi di dialogo in istituzioni che fino a non molto tempo fa ospitavano pensatori illustri, ora non più graditi per via delle loro idee. È “autoghettizzazione”. I rischi sono enormi, secondo Beinart. «Per difendere il suprematismo tribale in Israele, stiamo rafforzando il suprematismo tribale negli Stati Uniti e in Europa».

Il cerchio si sta chiudendo con la scelta di sposare politicamente esponenti di formazioni di estrema Destra un po’ ovunque nel mondo pur di veder sdoganare le politiche violentemente segregazioniste di Israele. Un pastrocchio ideologico destinato a portare altri disastri.