Alessia de Antoniis

Al Ginesio Fest, Maria Grazia Cipriani presenta uno spettacolo che non si limita a rileggere Collodi: lo devasta, lo reinventa, lo trasforma in incubo poetico. Questo Pinocchio del Teatro del Carretto è un’esperienza teatrale che scuote e disturba.

Dimenticatevi ogni eco disneyana. Qui non c’è morale consolatoria tradizionale, anche se rimangono tracce di autentica tenerezza che attraversano la crudeltà come fili di luce nell’oscurità. Il burattino diventa corpo fragile esposto al potere, ma anche bambino che cerca disperatamente l’amore paterno, di un Geppetto assente in scena.

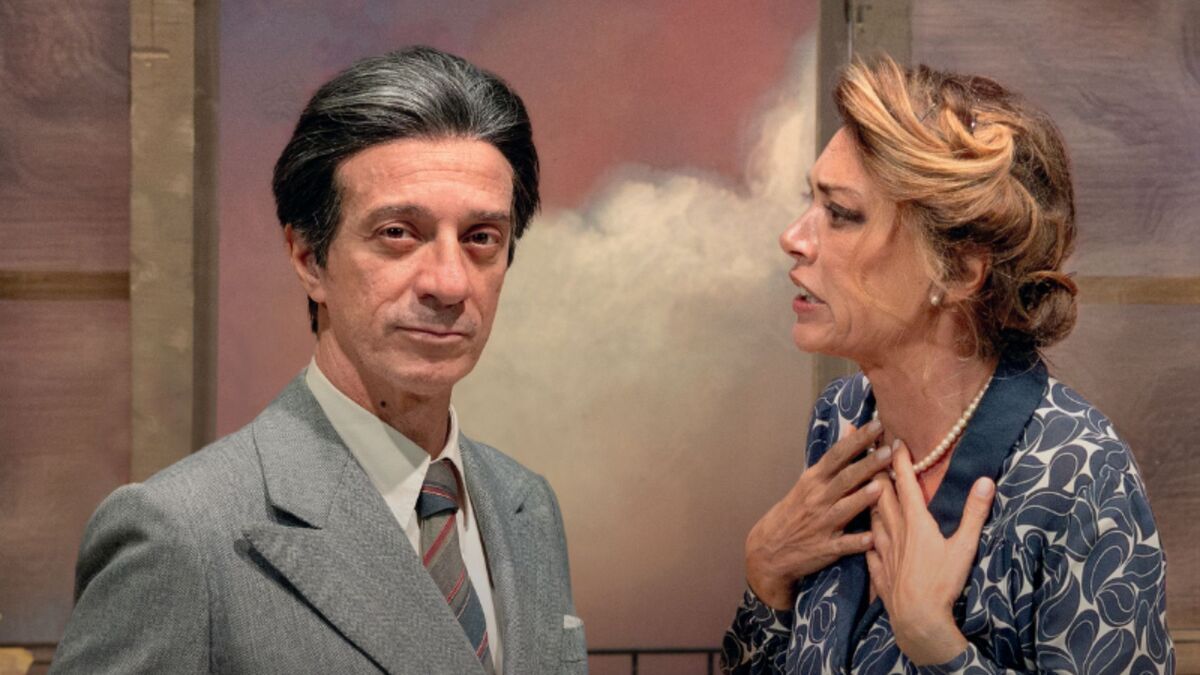

Giandomenico Cupaiuolo, in un’interpretazione fisica e totale, non recita Pinocchio: lo incarna fino al sacrificio, trasformandosi in pagliaccio legato al proprio destino. Attorno a lui si muove un cast coeso – Elsa Bossi nei panni della Fata Turchina, Giacomo Pecchia, Giacomo Vezzani, Nicolò Belliti, Carlo Gambaro, Ian Gualdani e Filippo Beltrami – che costruisce un mondo scenico dove ogni presenza ha peso drammaturgico specifico.

La drammaturgia di Cipriani mantiene la struttura narrativa di Collodi – dalla bottega di Geppetto al teatro dei burattini, dagli assassini al tribunale, dall’incontro con la Fata al finale – ma la deforma costantemente. Il testo originale riaffiora a tratti, poi viene spezzato in grida, trasformato in ripetizioni ossessive. Le parole diventano suono puro: gli “Ah! Ah! Ah!” che punteggiano lo spettacolo non sono risate, ma lamenti animali.

La figura di Lucignolo affiora dalle invocazioni di Pinocchio. Il suo invito al paese dei balocchi non è solo nostalgia per un mondo senza responsabilità, ma anche la tentazione estrema di rifiutare la crescita, di restare prigionieri dell’infanzia.

I movimenti degli attori seguono ritmi da musical, ma non quello patinato di Broadway: è un musical di corpi storti e malconci, scandito da spasmi. Quando Cupaiuolo intona “Ridi, Pagliaccio” – l’aria di Leoncavallo trasformata in lamento grottesco – l’invito al riso si rovescia in un ordine spietato rivolto a sé stesso: ridi, burattino, anche se sei impiccato, frustato, umiliato.

La regia costruisce così un gioco teatrale di grande potenza: Pinocchio è insieme personaggio e attore, pagliaccio e vittima, spettacolo e merce.

Scelta rivelatrice: il Gatto e la Volpe non parlano. Restano animali – miagolii, fusa, corpi che strisciano per terra – ma non sono creature fantastiche. Sono uomini che mostrano la propria bestialità concreta, fino ai coltelli che brandiscono contro Pinocchio quando la maschera cade. Non c’è la trasformazione rassicurante della favola: c’è la rivelazione di una violenza che si nasconde dietro apparenze innocue.

La messa in scena procede per icone di sacrificio e rinascita: Pinocchio impiccato come un Cristo crocifisso, il suono di un Pinocchio di legno battuto contro una tavola come campana a morto, la Fata Turchina che danza su O mio babbino caro di Puccini, aria d’amore deformata in nenia funebre. L’infanzia muore più volte in scena, e ogni volta rinasce più fragile. Ma è nell’immagine centrale dello spettacolo che l’approccio di Cipriani raggiunge la massima intensità: Pinocchio come animale da circo, con una maschera equina che lo trasforma in creatura ibrida, costretto a esibirsi su un palcoscenico diventato arena. Il corpo dell’attore, piegato e contorto, mostra fisicamente la sottomissione all’addestramento.

L’allestimento scenografico di Graziano Gregori amplifica questo senso di clausura: pannelli neri scrostati, spazio che può essere cella, stalla, arena. I costumi contrappongono corpi nudi, o in stracci bianchi di un gregge vulnerabile, alla giubba rossa e nera del domatore, incarnazione del potere. Le luci frontali – di Angelo Linzalata – , crude, non proteggono: espongono. In questo impianto visivo spietato, la fiaba collodiana perde la sua aura infantile e diventa parabola politica.

Il Pinocchio di Cipriani non cerca redenzione né insegna a essere buoni: mostra cosa significa essere fragili in un mondo che premia la forza.

Lo spettatore viene messo deliberatamente a disagio, reso parte di quel pubblico che applaude alla crudeltà, che ride del dolore, che paga per vedere l’addestramento. Ma diventa anche testimone di una ricerca di amore che attraversa ogni umiliazione. Pinocchio, però, non impara dai suoi errori: li ripete, mosso da una stupidità ostinata che lo trascina dentro un mondo avido e spietato. E qui crolla la pedagogia ottocentesca di cui Collodi era intriso: quella pedagogia ricattatoria e colpevolizzante che ha condizionato generazioni, fondata sull’idea che l’errore debba sempre produrre punizione e vergogna. In questo ribaltamento sta il gioco più importante: non ci viene raccontata una morale semplice, ma siamo messi davanti alla complessità dell’esistere, alla nostra capacità di essere insieme carnefici e vittime, spettatori e protagonisti.

Nella cornice notturna del Chiostro di Sant’Agostino di San Ginesio, il Teatro del Carretto consegna uno spettacolo potente. Un teatro fisico, grottesco, danzato, dove il lavoro dell’attore incontra la forza dell’immagine per generare una visione lucida di un Pinocchio che non redime: denuncia. Non educa: rivela. È teatro della crudeltà “alla Artaud”, che usa la violenza scenica per svegliare le coscienze e mettere a nudo i rapporti di forza.

Un Pinocchio specchio delle nostre miserie e complicità, della manipolazione affettiva – “babbino, babbino” – e della trasformazione intesa non come redenzione, ma come scelta dolorosa. Un’apertura d’impatto per il Ginesio Fest, che conferma la capacità del festival di proporre teatro d’arte senza compromessi.