di Alessia de Antoniis

Non la musa di Voltaire, ma una donna che anticipa di secoli un pensiero radicale sulla libertà e sul piacere. È questa l’Émilie du Châtelet che Maurizio Nichetti restituisce con un testo che si muove tra confessione e filosofia, evitando tanto l’agiografia quanto la riduzione a personaggio secondario della storia. Una drammaturgia irregolare, fatta di balzi e contrappunti, in cui si intrecciano aneddoti privati, formule matematiche e riflessioni sulla condizione femminile.

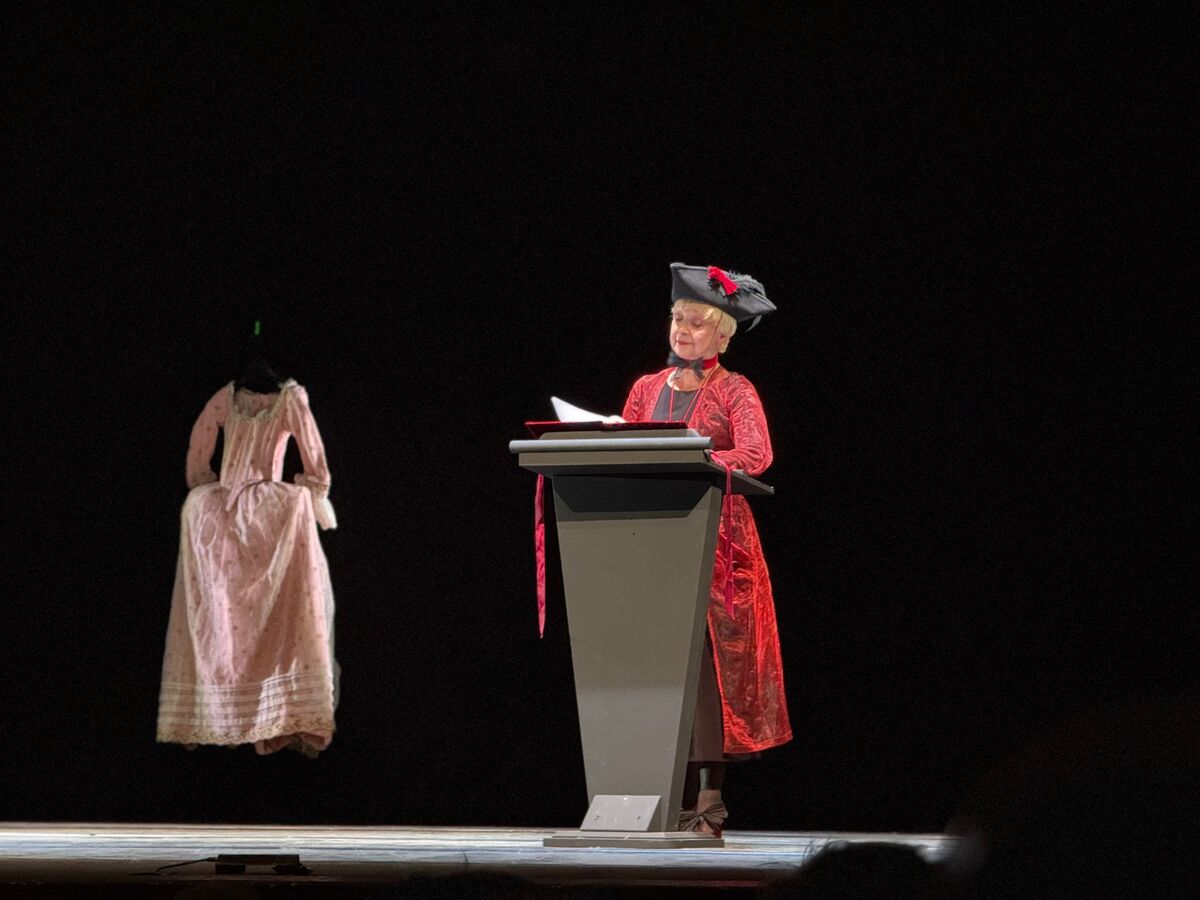

Lo spettacolo si apre in modo meta-teatrale, con la discussione sull’abito di scena: “In teatro si dice che un vestito scuro faccia meglio il personaggio. Ma è l’altra metà che mi interessa”. È già un manifesto: la gabbia scenica diventa simbolo della gabbia sociale. Da qui il percorso di Émilie procede per immagini: il matrimonio come prigione, il duello come metafora della parità – “Che cosa sono due spade se non due rette che si muovono nello spazio?” -, l’amore come rischio di tragedia e insieme spazio di intesa intellettuale.

Il cuore del testo sta nella capacità di far dialogare i secoli. Nichetti collega la marchesa a Mileva Marić e a Einstein, rivela come i suoi studi sulla relazione tra massa ed energia anticipino intuizioni che diventeranno patrimonio della fisica moderna. La scrittura, volutamente ibrida, alterna la precisione del ragionamento scientifico all’ironia della confessione privata, lasciando emergere una figura contraddittoria, spregiudicata, viva.

A incarnarla è Milena Vukotic. Con la leggerezza che solo una lunga vita di teatro può dare, non recita Emilie: la attraversa, la abita, la riduce a un’essenza. Ogni gesto è misurato, ogni pausa trattiene un’eco di ribellione. La grazia c’è, ma non è un orpello estetico: è la forma stessa con cui la Vukotic consegna la sua precisione, il piacere del gioco scenico, la lucidità di chi sa tenere insieme ironia e pensiero. La fragilità apparente del corpo diventa veicolo di forza: un’energia che rende credibile la sfida di Émilie al proprio tempo e al nostro.

Il dialogo con Voltaire, nella drammaturgia, evita il sentimentalismo: non è amore romanzesco, ma incontro di menti, complicità intellettuale che si traduce in attrazione.

Nichetti dissemina il testo di riflessioni sul tempo, dove Schrödinger ed Eliot si intrecciano a Émilie: “Il tempo passato e il tempo futuro non permettono che poca consapevolezza”. “Essere consapevole significa non essere nel tempo”. Il teatro diventa allora il luogo di un eterno presente, in cui la voce di una donna del Settecento risuona come se fosse di oggi.

La forza dello spettacolo – applauditissimo al Teatro Comunale di Todi – non sta nell’idea di consegnare una lezione, ma nel permettere allo spettatore di entrare in un salotto illuminista che si fa scena contemporanea. Qui la Vukotic tiene insieme la leggerezza e la fermezza, Nichetti intreccia ironia e pensiero, e la figura di Émilie du Châtelet torna a parlarci di ciò che resta il nodo irrisolto: la libertà di essere senza chiedere permesso.