di Alessia de Antoniis

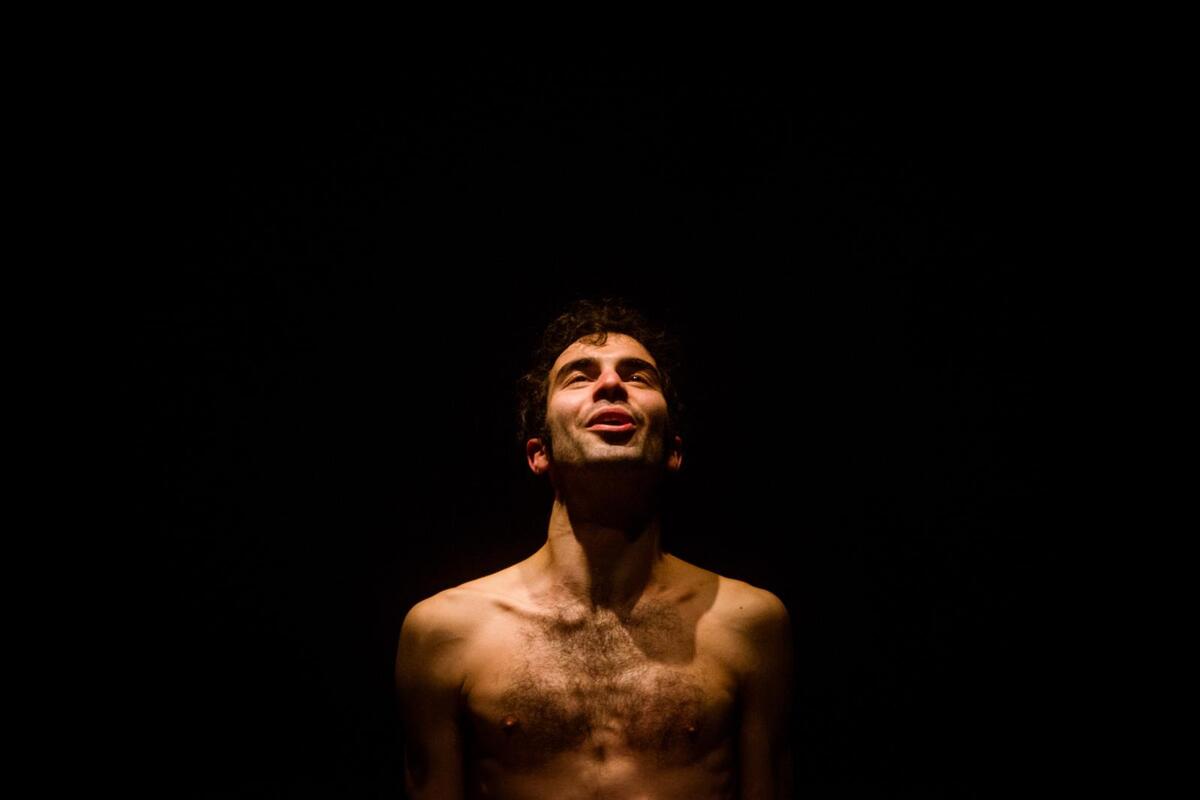

Al Todi Festival è andato in scena “Hikikomori” di Antonio Mocciola, che trova in Bruno Petrosino (Fosco) un corpo-voce che fa della scena un confessionale laico. Ma anche un bozzolo che prova a schiudersi senza diventare mai farfalla. “Io natura morta”, recita Petrosino, mentre, nudo per tutto il tempo, si contorce, soffre, si espone, chiede un aiuto che non vuole.

La nudità integrale di Petrosino non è esibizione, ma grammatica. Stagliandosi a tratti sul fondale nero come una sorta di Uomo Vitruviano, Petrosino incarna l’anti-ideale contemporaneo: un corpo che rifiuta di abitare il mondo, che si vergogna della propria fisicità, che cerca nell’autoreclusione l’unica forma possibile di esistenza.

L’impegno fisico richiesto all’interprete è estenuante: Petrosino sostiene per l’intera durata dello spettacolo non solo il peso emotivo del monologo, ma anche l’esposizione corporea totale, trasformando ogni gesto, ogni contorsione, ogni tremito in linguaggio teatrale. E lo fa con una bravura che attraversa vari registri: dalla vulnerabilità assoluta alla rabbia più feroce, dall’autoironia alla disperazione più cupa.

C’è un momento, in cui Fosco confessa: “I miei genitori mi passano il cibo e l’acqua da una feritoia bassa che ho segato nella porta”. È impossibile non pensare immediatamente a Gregor Samsa e alla sorella Grete che gli porta il cibo nella camera, dopo la sua trasformazione in insetto.

Fosco non si risveglia un enorme insetto immondo, ma innesca una metamorfosi altrettanto radicale, psicologica. Sceglie di diventare un hikikomori, un fantasma sociale che ha l’invisibilità come forma di sopravvivenza. Entrambi condividono la medesima tragica condizione: sono diventati inaccettabili al mondo; ma qui l’autoreclusione sostituisce la trasformazione fisica come metafora dell’alienazione moderna.

La scelta drammaturgica funziona perché traduce il paradigma kafkiano dal fantastico all’iperealistico. Se Kafka utilizzava la metamorfosi fantastica per rivelare l’assurdità dell’esistenza borghese, Mocciola raggiunge lo stesso obiettivo raccontando la pratica degli hikikomori. Lo fa con un monologo dove l’attore-personaggio si denuda non solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente davanti a uno spettatore reso complice involontario della sua sofferenza.

‘Hikikomori’ prende il nome dal fenomeno sociale giapponese dell’isolamento volontario, ma lo trapianta in un contesto familiare italiano, dove le dinamiche di vergogna e inadeguatezza assumono sfumature particolarmente crude. Fosco non è semplicemente un giovane che si ritira dal mondo: è il prodotto di una società che ha fallito nella costruzione di un’identità maschile sana, schiacciato tra aspettative patriarcali e traumi inconfessabili.

Petrosino affronta un monologo multivocale: madre, padre, nonno, psicologo, il bullo Angelo, il gemello. Nessun interlocutore reale: in scena dialoga con i propri fantasmi, modulando voce e corpo fino a farne un coro di assenze.

I traumi emergono con precisione chirurgica: l’abuso del fratello gemello – la tua mano destra in mezzo alle mie palle -, descritto come “amore necessario” in una confusione emotiva devastante; il bullismo scolastico di Angelo, che lo schiacciava a terra “tra la polvere”; la visita militare vissuta in “un mondo dominato dagli uomini. Nudo, in mezzo alla gente nuda”

Ogni elemento biografico si sedimenta nel corpo dell’attore: Petrosino non racconta semplicemente traumi, li incorpora, li fa diventare tensione muscolare, respiro affannato, gesto convulso. È un lavoro di scavo psico-fisico che richiede una preparazione e una resistenza eccezionali. I rapporti familiari emergono in tutta la loro complessità dolorosa.

Chi ascolta il monologo assume il ruolo di confessore silenzioso, simile a quello dello psicologo dietro la porta. Il pubblico è costretto a entrare nell’intimità più profonda e dolorosa del protagonista, diventando testimone della sua sofferenza e della sua complessa ricostruzione dei fatti. È un patto teatrale che richiede coraggio sia all’attore che allo spettatore.

Hikikomori non dà soluzioni, interroga. Il bozzolo di Fosco non diventerà mai farfalla, ma la sua metamorfosi interrotta diventa metafora perfetta di quei giovani che hanno scelto l’invisibilità come ultima forma di resistenza a un mondo che, per molti, ha smesso di essere abitabile.