di Alessia de Antoniis

Recensione

È un Valerio Di Benedetto di rara intensità quello che al Todi Festival porta in scena Pietro Orlandi, Fratello, scritto e diretto da Giovanni Franci. Un testo non nuovo, già presentato in altre sedi, che Franci ha aggiornato nel tempo seguendo gli sviluppi dell’inchiesta. Ma mai Di Benedetto aveva restituito il personaggio con tanta spontaneità e precisione. In questa replica non interpreta Pietro Orlandi: è Pietro.

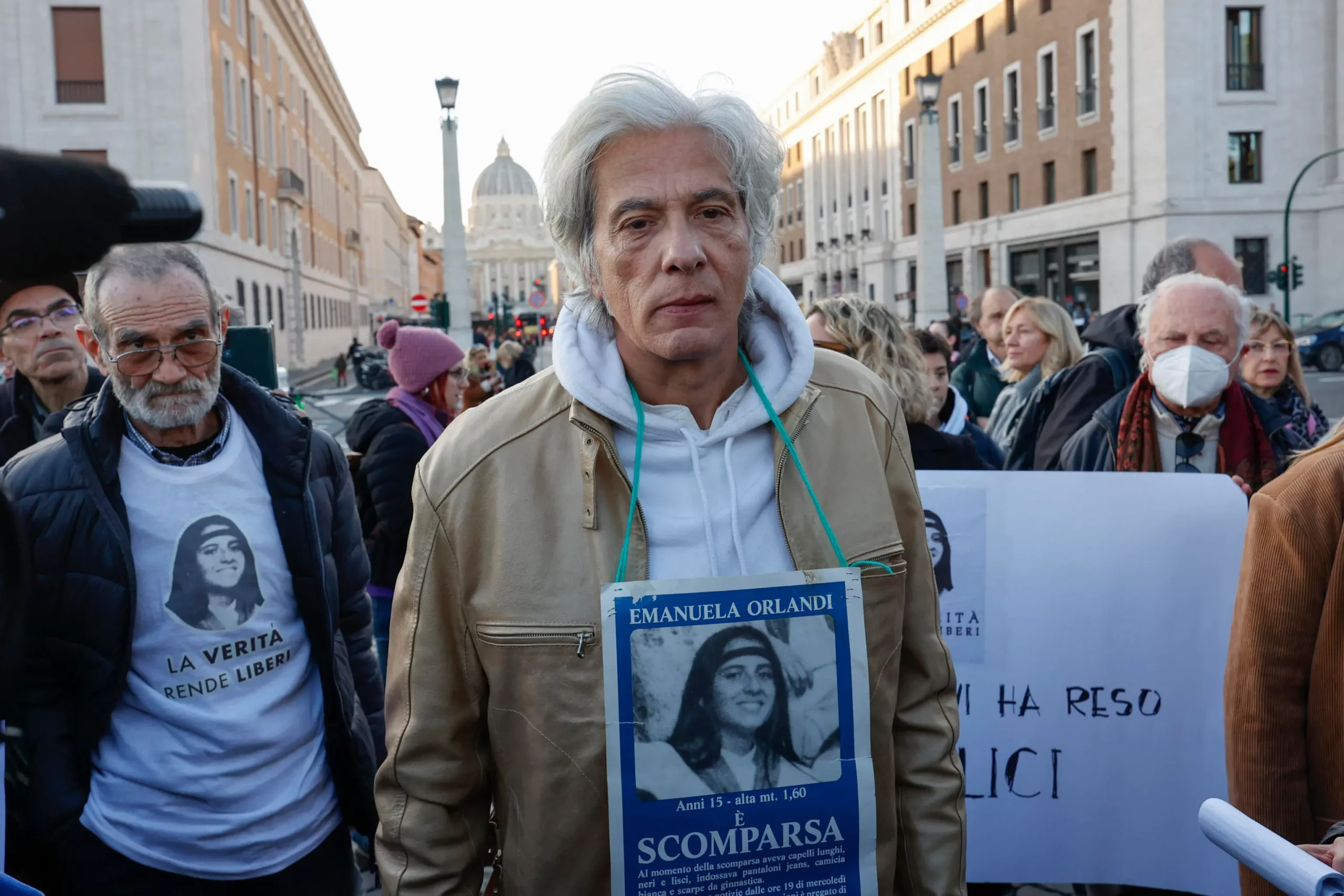

In scena una drammaturgia che è insieme memoir familiare e atto d’accusa politico, dove ogni parola pesa come una pietra gettata in uno stagno di silenzi istituzionali. Il ritratto di un uomo che, cercando sua sorella, ha trovato una missione: impedire al potere di seppellire la verità insieme ai suoi segreti inconfessabili. E che Silvano Spada abbia scelto di ospitare questo spettacolo al suo Todi Festival non è un dettaglio: è un atto di coraggio culturale in un panorama teatrale che preferisce sempre più spesso evitare verità troppo ingombranti.

Una porta che sbatte, un telefono che squilla; e poi mai più. È da qui che parte la narrazione: da un litigio tra fratelli che diventa una condanna eterna; da un pomeriggio qualsiasi di giugno 1983 che si apre su un abisso.

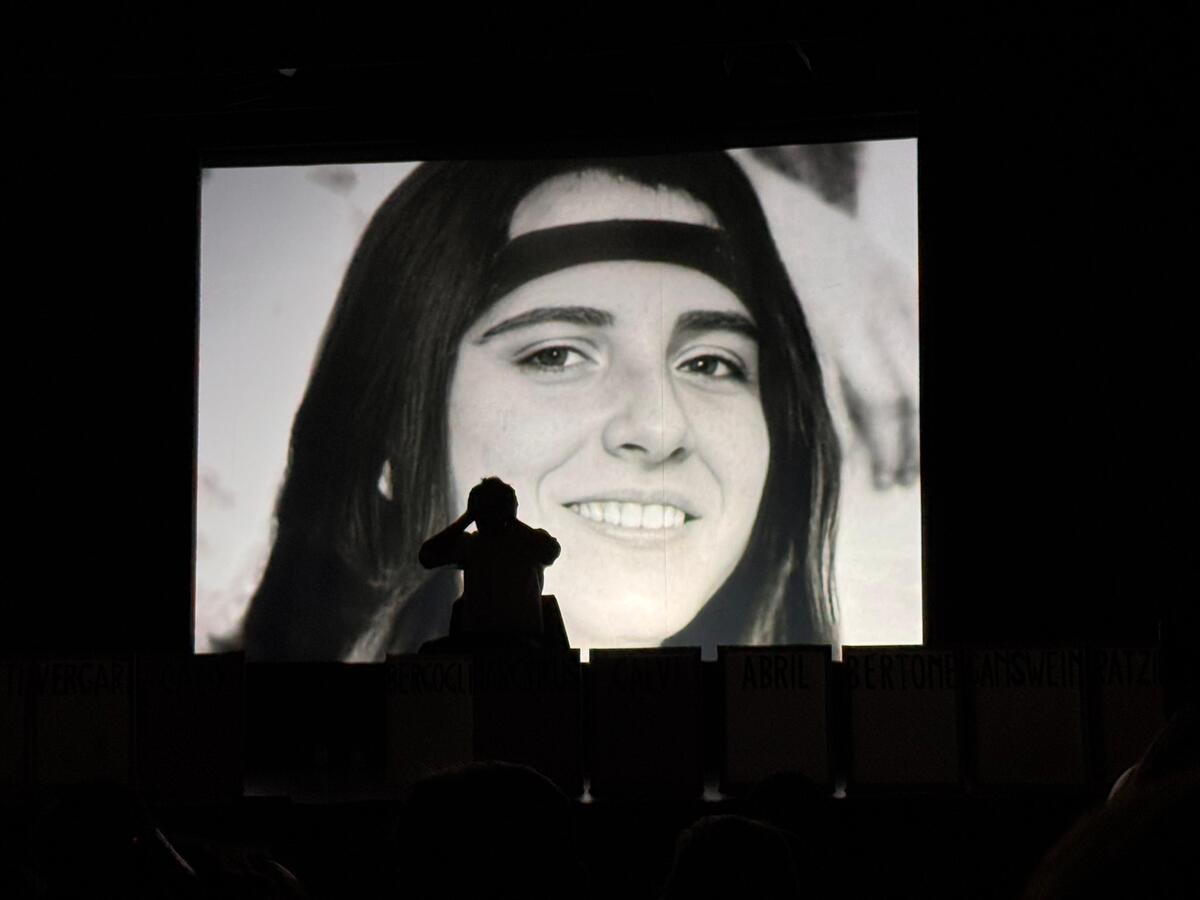

La scena è essenziale: un uomo solo al centro, davanti a un grande schermo bianco, dove scorrono le immagini di una delle pagine più nere della storia italiana. Per quella vaticana, semplice routine. Sul fondale scorrono immagini e frasi che scolpiscono quarant’anni di menzogne.

Il monologo si struttura come un flusso di coscienza nel silenzio assordante del potere. Il testo alterna l’intimo e il politico, il ricordo di una famiglia devota al Vaticano e la scoperta del suo tradimento. La fede tradita non è solo religiosa: è fiducia nello Stato, nella giustizia, negli uomini che avrebbero dovuto proteggere e invece hanno insabbiato, deriso, respinto. “Sono stato tradito da chi ho servito”, ammette il padre di Emanuela.Minacciato, torturato, anche solo con l’ascolto di un audio agghiacciante attribuito a sua figlia: per favore basta! Smettete di farmi male.

Di Benedetto non cede al pietismo facile, non spinge sulla commozione programmata. Racconta con indignazione composta, con dolore che resta dignità. Cammina tra le lapidi del potere vaticano, elenca nomi e storie ormai entrati nella cronaca nera del Paese: la Banda della Magliana, i cardinali e i magistrati che insabbiarono; i papi omertosi, gli intrecci fra mafia, massoneria, Stato e Chiesa. Racconta di una donna novantacinquenne che, ancora oggi, dopo quarantadue anni, chiede al figlio: hai trovato tua sorella? Ogni episodio è ricostruito con taglio netto, ma è la voce di Pietro a renderlo insostenibile e necessario. Mentre lo spettatore assiste attonito al passaggio di un carosello di papi, di santi, di monsignori, di eccellenze e di ruffiani. Una danza macabra.

Il risultato è una “stand up tragedy” che fa del teatro un tribunale morale. Non c’è catarsi, non c’è soluzione: c’è un atto di resistenza civile, la trasformazione del dolore privato in lotta pubblica. Alla fine, resta la promessa che la ricerca non si fermerà: se non con Pietro, con i suoi figli. È un finale che non consola, ma consegna allo spettatore una responsabilità: guardare in faccia il silenzio e non girarsi dall’altra parte. Mentre, su quello schermo in fondo al palcoscenico, appare il volto sorridente di Emanuela. Lì, fermo nel tempo, come se il tempo, per lei, non fosse mai trascorso.

Alla fine il pubblico, con gli occhi lucidi e le lacrime in gola, si avvicina a Pietro Orlandi, ringrazia, lo abbraccia simbolicamente in un’unione di affetti che segna quella grande distanza che esiste tra chi vive dentro e fuori le antiche mura leonine. Un abbraccio tra esseri ancora umani.