di Alessia de Antoniis

C’è chi entrava in un manicomio e non ne usciva più e chi ne usciva trasformato per sempre. Dario D’Ambrosi, attore, regista e fondatore del Teatro Patologico, appartiene alla seconda categoria. Da ragazzo cresciuto nella periferia più dura di Milano, tra amici finiti in carcere o morti di overdose, è passato per quattro anni nel Milan accanto a Baresi e Collovati, prima di ritrovarsi internato per tre mesi al Paolo Pini. Da lì nasce la sua missione: trasformare la follia in arte, la fragilità in forza, il dolore in racconto.

Oggi il Teatro Patologico di Roma è un centro riconosciuto dall’ONU, lavora con decine di ragazzi disabili psichici, ha aperto la stagione del Teatro dell’Opera di Roma, è salito sul palco di Sanremo ed è pronto a debuttare a Broadway. Una parabola unica, che unisce ricerca scientifica e intuizione artistica, e che per D’Ambrosi è «la vera rivoluzione dopo la legge Basaglia».

Lo abbiamo incontrato al Tropea Film Festival, alla presentazione del film Io sono un po’ matto e tu? dove ha raccontato dei suoi inizi tra la malavita milanese.

“Vengo da San Giuliano Milanese, una delle periferie più dure. Gli amici che avevo sono morti quasi tutti: chi ammazzato, chi di eroina, chi in carcere di AIDS. Mi ha salvato il calcio: sono finito a giocare nel Milan, pur essendo interista – racconta D’Ambrosi come un’onda che travolge gli oltre cento ragazzi presenti nell’antico palazzo di Santa Chiara – Ma la vita ti sorprende: da San Siro mi sono ritrovato chiuso in manicomio al Paolo Pini. Ci sono rimasto tre mesi, un’esperienza assurda e violenta. Lì ho capito che dietro quei muri c’erano storie incredibili, di ultimi che non erano “pazzi”, ma scartati. Ho deciso che quella sarebbe stata la mia strada: raccontare la loro verità.

Secondo lei il Teatro Patologico potrebbe essere il completamento della legge Basaglia. In che senso?

La 180 fu una legge buona, ma improvvisa. Migliaia di malati vennero buttati per strada dall’oggi al domani. Non puoi bussare a una famiglia e dire: adesso curatelo voi, dopo trent’anni di manicomio. Servivano strutture alternative. Io credo che se Basaglia fosse vivo direbbe: “Ecco, il Teatro Patologico è il passo successivo”. Noi lavoriamo non per sedare, ma per liberare.

Che cos’è per lei la teatroterapia?

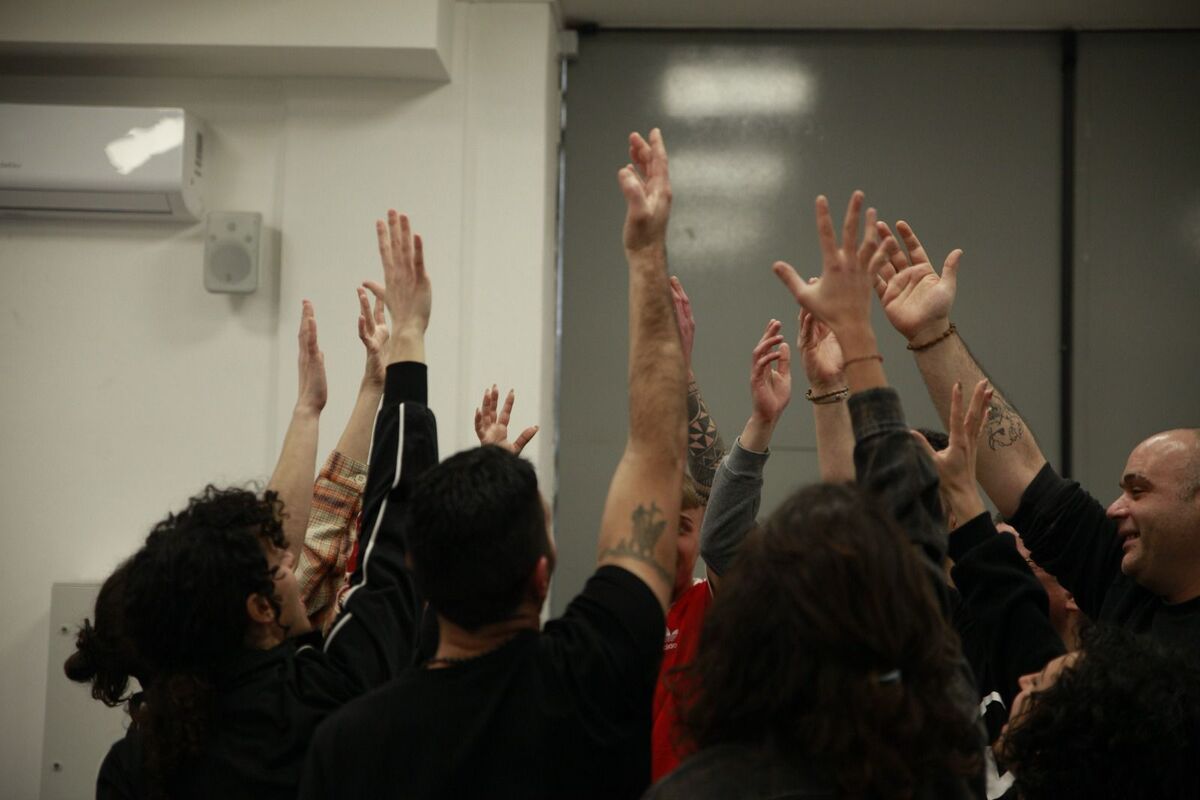

Non è mettere un naso rosso da clown su un ragazzo disabile e sbatterlo sul palco. È un lavoro forte, violento, che fa bene a tutti. Gli esercizi che facciamo non servono a recitare, ma a riconoscere il proprio dolore. Da lì inizia la gestione. È un percorso che va contro l’idea di tenerli sempre sedati e tranquilli. Lavoriamo sulla debolezza, sulla solitudine. È questo che cambia la vita.

Oggi avete persino avviato una ricerca scientifica…

Sì, con l’Università di Tor Vergata. Usiamo una macchina di neuro-biofeedback: mentre i ragazzi fanno esercizi teatrali, registriamo l’attività cerebrale. I risultati sono straordinari: il teatro non solo aiuta emotivamente – questo lo sapevamo – ma produce effetti neurologici. Se l’OMS riconoscerà la teatroterapia come cura psichiatrica, sarà una rivoluzione, forse più della chiusura dei manicomi.

Ha recitato con Hopkins, Gibson, Castellitto. Eppure dice che i suoi attori migliori sono i ragazzi del Teatro Patologico…

Assolutamente. Non hanno tempi accademici, hanno l’istinto, e questo li rende unici. Al Teatro Valle di Roma, durante il Marat/Sade di Peter Weiss, c’era un ragazzo con paralisi cerebrale che doveva dire una battuta semplice ma terribile: “Dopo duemila morti la rivoluzione arriverà”. Lo avevamo provato per settimane: ogni giorno, dalla sua vasca di scena, lui pronunciava quelle parole con precisione.

La sera della prima, sala piena, silenzio totale, arriva il suo momento. Lui guarda il pubblico, apre la bocca… e si ferma. Silenzio. Cinque secondi, dieci, un minuto. Io dietro le quinte ero terrorizzato: pensavo si fosse dimenticato tutto. Passano due minuti, poi cinque. Dieci minuti eterni. Un tempo che in teatro è un abisso.

Ma succede qualcosa di inspiegabile: nel frattempo i compagni sul palco avevano cominciato a respirare insieme a lui. Il pubblico, quasi senza accorgersene, si sintonizza sullo stesso ritmo. Mille persone che respirano con un ragazzo immobile in scena. Un critico della Repubblica il giorno dopo scrisse: “Ho assistito a qualcosa che era tra la vita e la morte”.

Alla fine, quando stavo per intervenire per salvarlo, lui si gira verso il pubblico e dice con forza: “Dopo duemila morti la rivoluzione arriverà”. In quel momento ho capito cos’è la grandezza: nessun attore professionista avrebbe avuto il coraggio di sospendere il tempo per dieci minuti, di trasformare un silenzio in un’esperienza collettiva. Questo è il potere dei miei ragazzi: ti portano in un territorio dove la vita brucia, senza copioni, senza artifici.

Che cos’è per lei la follia? Esiste la normalità?

La follia è non riuscire a gestire le proprie emozioni. Capita a tutti, ma per alcuni diventa permanente. La normalità? Io credo non esista. Ognuno ha la sua. Quello che per te è normale – lavarti i denti in un certo modo, seguire una routine – per me può essere follia. Dopo quarant’anni con i cosiddetti “matti”, trovo più difficile riconoscere i normali che i folli.

A Sanremo qualcuno l’ha accusata di spettacolarizzare la sofferenza. Cosa è successo davvero quella sera?

A Sanremo abbiamo portato sul palco una ragazza borderline. Un mese prima l’avevano trovata in un bagno a Testaccio, a terra in una pozzanghera di sangue, con le vene tagliate. Era viva per miracolo. Lei ha retto, ha cantato, ha parlato, ha sorriso. Non ha più compiuto gesti autolesivi. Io stesso, su quel palco, avevo paura: i flash, ad esempio, potevano scatenare crisi epilettiche in alcuni di loro. E invece è successo il contrario: il teatro patologico, l’energia dei compagni, l’emozione del pubblico hanno trasformato quella paura in vita. Quando siamo usciti dall’Ariston, la gente urlava: “Siete voi i vincitori!”. Non era spettacolarizzazione del dolore, era la dimostrazione che la bellezza, se condivisa, può salvare una vita.

Ha portato il Teatro Patologico in tutto il mondo. Qual è stata l’esperienza più estrema?

A Johannesburg mi chiamarono per fare un laboratorio con ragazzi disabili. Chiesi: che tipo di patologie hanno? Schizofrenia? Down? Bipolari? Non ricevevo risposta. Arrivo e trovo una scena che mai avrei immaginato: dodici ragazzi gravissimi, legati alle carrozzine non per punizione, ma per non cadere a terra. Non parlavano, non si muovevano se non con piccoli scatti ripetuti.

La prima reazione, dentro di me, è stata: “Che cazzo ci faccio qui?”. Ma il teatro non si arrende. Ho iniziato a lavorare con loro, a trovare un linguaggio fatto di gesti minimi, respiri, sguardi. Ne è venuto fuori uno spettacolo che ha fatto piangere come bambini gli spettatori. Se qualcuno mi avesse detto: “Ti troverai dodici ragazzi paraplegici, incapaci di parlare”, avrei risposto che era impossibile. Invece è stato uno degli spettacoli più potenti della mia vita. Una prova che il teatro, se vero, non ha limiti.

Dopo il Tropea Film Festival andrà a Broadway. C’è un sogno che ancora le manca?

Abbiamo aperto la stagione dell’Opera di Roma con Simon Boccanegra di Verdi, la prima compagnia di disabili a farlo. Siamo stati a Sanremo, al Parlamento europeo, all’ONU, in Giappone, in Africa. Ogni volta penso: dopo questo posso anche finire qui. E invece no: il sogno si rinnova ogni volta che un ragazzo alza la testa e mi guarda negli occhi.