di Alessia de Antoniis

C’è una sensazione precisa che ti prende nelle sale d’attesa dei medici. Un misto di noia, ansia e mancanza d’aria, la percezione che il tempo non passi, che si sciolga in una sospensione senza scopo. E l’incubo più grande, per molti, non è la diagnosi, ma che l’estraneo accanto a te cominci a parlarti.

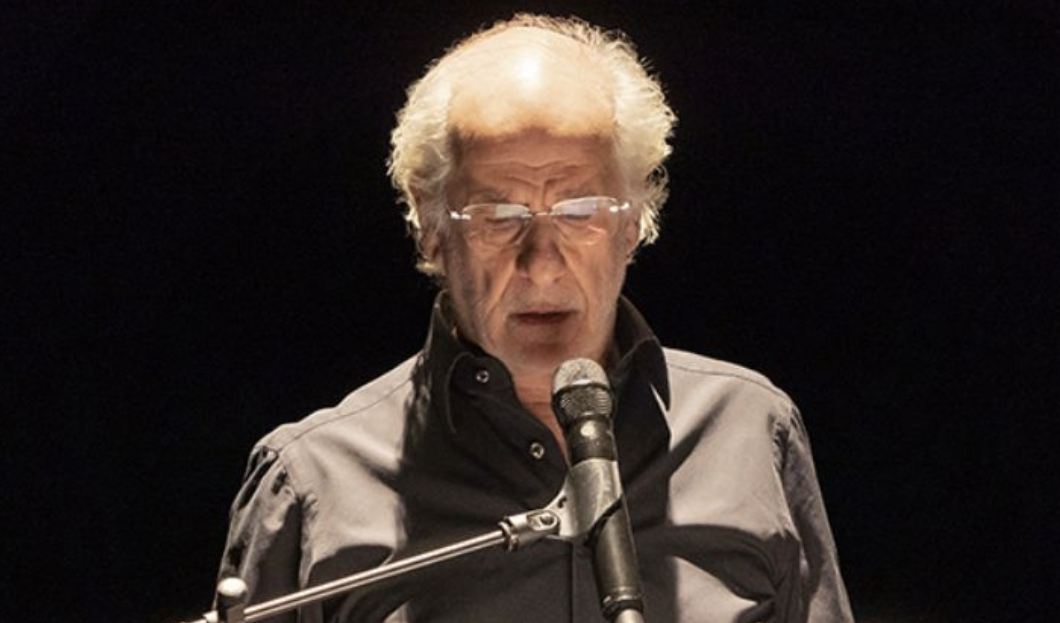

Da questa condizione sospesa, nasce Acanto, scritto e diretto da Nicola Russo, andato in scena al Teatro India, con Alessandro Mor e Gabriele Graham Gasco. Una produzione Monstera/Alchemico Tre.

La scena (di Giovanni De Francesco con luci di Giacomo Marettelli Priorelli) è nera, attraversata da strisce al neon e da file di sedie rosse. Sul fondo, uno schermo che proietta a tratti video: frammenti di una memoria deformata. È qui che si radica il titolo: Acanto, la pianta che cresce tra le rovine e che, nel linguaggio della decorazione antica, simboleggia la vita che resiste; la bellezza che sorge dal dolore, che sopravvive al disfacimento.

Due uomini si incontrano in una sala d’attesa. Potrebbero non parlarsi, ma lo fanno. E da quel gesto di prossimità forzata nasce un viaggio: dentro la memoria, la sessualità, la paura. Il ragazzo rievoca la sua prima avventura, un episodio di desiderio e spavento con un maniaco dell’impermeabile, e la sua fuga seminando sassolini bianchi come Pollicino. L’uomo più anziano ascolta, interroga, riflette. Tra loro si intrecciano generazioni, immaginari e linguaggi: l’uno cresciuto nel tempo delle app di incontro, l’altro nel mito dei parchi, della notte, dell’attesa a tratti poetica.

Russo costruisce il testo come un lungo respiro dialogico, dove i confini tra i personaggi si sfilacciano fino a confondersi. L’attesa del referto medico, che allude al test dell’HIV, diventa la metafora di una vita vissuta in bilico tra il rischio e il bisogno di bellezza. La scrittura procede per immagini: il tappeto di foglie d’acanto, la finestra sull’ospedale abbandonato, la scena del film in cui il protagonista, nudo, entra nel mare. È il desiderio di purificazione, ma anche la ribellione contro una narrazione della malattia come condanna.

Nell’ascolto degli attori, il testo prende corpo come una partitura di respiro. Gabriele Graham Gasco incarna la voce più giovane con un’intensità febbrile e controllata: il tono è spezzato, spesso esitante, come se le parole gli uscissero dal corpo più che dalla bocca. La sua recitazione non è mai didascalica; vive nelle pause, nei vuoti, nella timidezza del dire. Alessandro Mor, in contrappunto, modula un registro caldo e grave, che scivola dall’empatia paterna al turbamento. C’è un ascolto reale tra i due, un tempo condiviso che non cerca effetto ma verità. L’interlocuzione diventa un corpo a due voci, dove la pausa è gesto e il silenzio è azione.

C’è però un punto in cui Acanto sembra incrinarsi, come se la sua eleganza si trasformasse in cautela. Russo lavora sul pudore, la verità nel trattenere, la poesia nel dire poco ma, a tratti, quella misura rischia di diventare distanza. Tutto è calibrato, preciso, controllato: forse manca un piccolo tremito, quel battito emotivo che fa scattare l’empatia. La fragilità rischia di rimanere raccontata, non incarnata fino in fondo; lo spettatore resta colpito, ma non trafitto. Basterebbe probabilmente un’increspatura in più, un silenzio che si spezzi, per trasformare questa sala d’attesa da metafora a ferita e farla pulsare di vita.

Acanto è un testo sulla sopravvivenza poetica dell’esperienza. Sull’istinto di dare forma estetica, verbale, persino cinematografica, a ciò che ci ferisce. Nella drammaturgia di Russo, la malattia non è un evento, ma un linguaggio. È la paura che cambia il respiro delle frasi, l’ombra che deforma il ricordo. Nel buio, Acanto trova una tenerezza inattesa: la bellezza delle foglie che crescono tra le rovine, la possibilità di riscoprire negli incontri più fragili una forma di salvezza. Ciò che resta è la conversazione tra due sconosciuti che, nell’attesa di una diagnosi, imparano a parlarsi. E a riconoscersi.