Il tema della lotta armata che insanguinò l’Italia negli anni ’70 del secolo scorso è stato di rado rappresentato in maniera convincente dalla dimensione narrativa. Troppo complesse le dinamiche, troppo profonde le lacerazioni prodotte, ancora aperte le ferite per poterlo affrontare con il dovuto distacco. O forse è mancato un autentico talento in grado di forgiare quella rovente materia in forma letteraria. Ci hanno provato due scrittori esordienti, che ne hanno una conoscenza di prima mano, Massimo Battisaldo e Paolo Margini, con il pluripremiato romanzo Decennio rosso, riproposto in una nuova edizione (la prima è del 2016), arricchita di contenuti, dall’editore milanese VJ (pp. 389, € 20).

Nativo di Luino – città che diede i natali a Vittorio Sereni e Piero Chiara –, Battisaldo ha militato nelle Formazioni comuniste combattenti scontando dieci anni di carcere (vi entrò a 23 anni nel 1979); Margini, napoletano, fu membro della formazione Prima Linea ed in prigione è rimasto un lustro, dal 1980. Ora, conoscere di prima mano la materia del racconto non è in sé sufficiente garanzia per un risultato artisticamente compiuto. Per far ciò, gli autori hanno costruito un ibrido letterario, incrociando le risorse narrative alla memorialistica e alla riflessione storiografica. Con prosa minimalista venata di ironia (e di ben rara autoironia), scarna di figure retoriche e aggettivi, densa di verbi d’azione, descrizioni lapidarie e scambi dialogici icastici – il racconto prese forma come trattamento cinematografico –, il testo fa assurgere a protagonista un’epoca, la sua temperie unica, le dinamiche storiche e sociologiche che la foggiarono, una lunga stagione che finì per travolgere molti di quelli che provarono a viverla scegliendo di farsi parte attiva.

Tra i meriti del libro v’è dunque l’aver restituito – almeno in parte, poiché quel decennio fu non soltanto “rosso”, ma anche “nero” – una profondità storica e umana agli anni ’70, troppo spesso confinati e compressi nella parola “terrorismo”, nella locuzione “anni di piombo”.

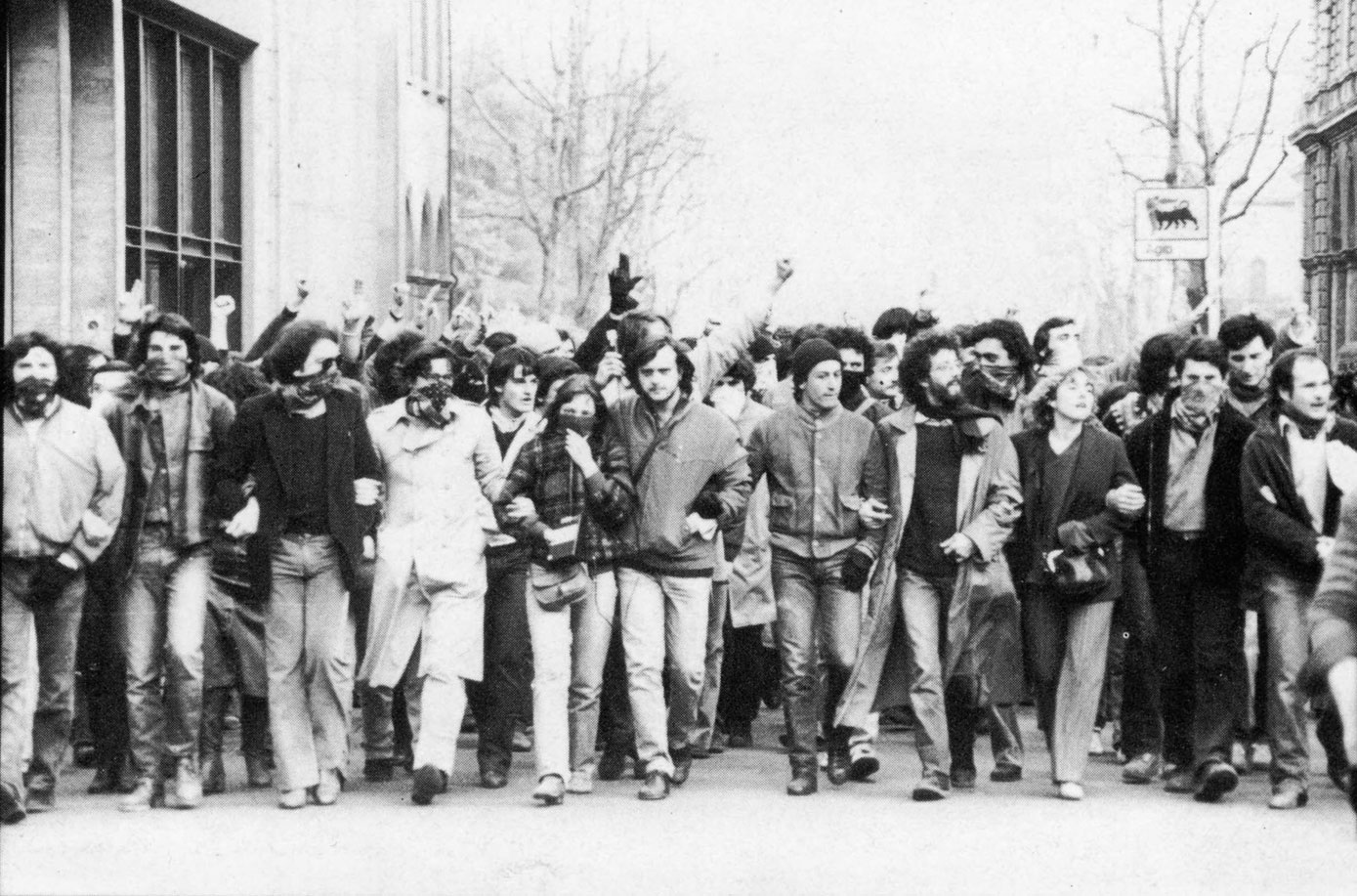

I personaggi, “calchi di persone reali con i nomi cambiati”, credibili e ben delineati, mettono in scena un racconto corale realistico (“Gli eventi narrati sono tutti realmente avvenuti e sono riscontrabili nelle carte processuali”), ricreando quel contesto spesso assente nel racconto di quel periodo, senza il quale non si spiega il percorso che migliaia di individui hanno attraversato in una corsa disperata senza una via d’uscita. Le ragazze e i ragazzi che animano queste pagine escono dall’unidimensionalità in cui li ha confinati la cronaca e la storiografia e vivono in un ambiente preciso, hanno una famiglia e un lavoro, s’innamorano, stringono amicizie, discutono, si confidano le proprie fragilità, frequentano i cinema (i film di quegli anni punteggiano il racconto), frequentano bar e osterie, assistono a eventi musicali (Umbria Jazz a Perugia, il Festival del proletariato giovanile organizzato da Re Nudo al Parco Lambro di Milano), vanno in vacanza, sono impegnati in opere di sensibilizzazione e in azioni dimostrative, si danno alla clandestinità e combattono in modi via via più violenti contro un sistema che ritengono ingiusto e liberticida: donne e uomini in carne e ossa, non figure indecifrabili con le armi spianate, mostri assetati di sangue. Persone tratteggiate nella loro diversità ontologica: il riflessivo, l’aggressivo, l’ideologo, l’intellettuale, il sognatore, il pragmatico. Individui affamati di riscatto sociale e di giustizia non soltanto per sé ma per le masse di diseredati e sfruttati, colti appunto nei loro ambienti, sociologicamente determinati: Milano e l’agghiacciante periferia industriale di Sesto San Giovanni, Luino e le Alpi, l’Università di Roma, un campo di addestramento dell’ETA al confine franco-spagnolo, Lourdes, le supercarceri, con gli eventi cronologicamente scanditi: i cortei, le manifestazioni, le azioni intimidatorie, gli agguati, gli attentati, le evasioni riuscite e soffocate, le rivolte carcerarie, l’ineludibile passaggio del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro, di cui ben si rende il caos e il disorientamento, lo sbriciolarsi del fronte di lotta e la sua degenerazione. Di particolare interesse le descrizioni di vita carceraria, con le violenze e le sevizie cui furono sottoposti i detenuti, taciute nelle cronache dell’epoca, ma v’è spazio anche per i risvolti farseschi, con due personaggi, Romolo e Indro, che rivestono la funzione di comic relief nelle drammatiche vicende rappresentate, dividendo tra gustose scaramucce ogni cosa: casa, donne, ideali, lavoro.

Difficile non innamorarsi di Sofia, la protagonista, dotata di specchiata moralità, sano buon senso e ironia. Figura di finzione in un contesto realistico, unita in un sogno impossibile al compagno Elio (ispirato a Battisaldo) da un rapporto di militanza e sentimentale, è il carattere più riuscito, credibile nella psicologia e nell’agire, sorta di grillo parlante, di coscienza critica e controcanto alle fumosità ideologiche di alcuni suoi compagni. È anche tramite lei che il racconto acquisisce una prospettiva storica, con una spietata autoanalisi collettiva: “Alla fine non siamo più stati in grado di farci comprendere da qualcuno. E se nessuno più ti capisce, allora diventiamo criminali puri, anche per quelli che in politica fino all’altro ieri ci erano vicini”. Una volta compresa la sconfitta, il termine della parabola della lotta intrapresa, espia le sue colpe – peraltro non gravi – consegnandosi a quello Stato che aveva combattuto, con una scelta di vita e d’amore e non di morte, incarnando in sé il tema della redenzione.

Le fanno eco le riflessioni che chiudono il racconto, monde del reducismo che spesso appesantisce il ricordo di quegli anni da parte di chi ne fu protagonista, rendendo questo testo anche una particolare sorta di romanzo di formazione. Sono affidate a Rick, trasposizione letteraria del fondatore di Prima Linea Enrico Galmozzi, un discorso fatto alla Corte che lo sta giudicando: un consuntivo morale, ideologico e politico, pubblico e privato, del decennio appena trascorso, una lucida analisi dei sogni e degli ideali che mossero un’intera generazione, delle dinamiche storiche e sociologiche che produssero la lotta armata. Da questi ragionamenti intensi, profondi e sinceri, non articolati per chiedere difficili perdoni né per porsi come autoassoluzioni, ma quale onesto tentativo di spiegazione e di autointerrogazione quasi socratica, emerge un concetto centrale: la giustizia, l’insaziabile brama di essa che scosse migliaia di giovani e meno giovani che si armarono per realizzarla, creando così un altro tipo di ingiustizia. Fu un movimento di popolo, nell’acuta introduzione Davide Steccanella ricorda alcune cifre: in quel decennio vi furono 36.000 cittadini inquisiti, di cui 6.000 condannati, 289 sigle di formazioni combattenti.

Da quelle riflessioni, dalle vicende narrate sgorga una considerazione amara, di natura storica e morale: i protagonisti di questo libro, al termine del loro percorso di lotta allo Stato, la giustizia l’hanno affrontata, pagando per le colpe che le leggi vigenti e in taluni casi la propria coscienza hanno loro attribuito. Ma chi, detenendo un potere sconfinato, ha tirato le fila di quegli avvenimenti, agendo nell’ombra: hanno mai pagato, costoro, per il sangue versato?

Il libro non termina qui: alla parte “romanzesca” si aggiunge un’appendice (“L’anello mancante”) che riscostruisce storicamente il concentrato industriale di Sesto San Giovanni, con dati e notazioni politiche e socio-culturali, contesto indifferibile per comprendere il passaggio da una cultura del lavoro (e del suo sfruttamento) alla presa di coscienza dei propri diritti e dell’importanza del tempo libero, dal lavoro di fabbrica alla lotta armata. A esso segue “una capatina nella saggistica” scandita in otto capitoletti, “La rivoluzione sul pianeta sbagliato”, ideale raccordo tra l’epoca in cui ebbero luogo i fatti narrati, quello successivo della loro scrittura e pubblicazione, e l’oggi, “periodo politico e storico ormai addirittura paradossale”, con l’iperliberismo capitalistico, le guerre sul campo e commerciali, le erosioni dei diritti fondamentali, gli insondabili futuri prefigurati da crisi sistemiche. Educati da anni di lotte, “occidentali critici per forza”, Battisaldo e Margini propongono con le loro considerazioni una “opposizione costruttiva”, chiudendo mirabilmente il cerchio con ciò che accadde un cinquantennio fa.

In definitiva, questo testo composito si appella alla memoria, combatte la rimozione, scardinando le griglie interpretative prefabbricate, gli schemi semplicistici, favorendo una più corretta ed equilibrata ricostruzione – rende dunque un non lieve contributo alla comprensione di un periodo della nostra storia con cui non abbiamo ancora fatto i conti. Chi non si accontenti dei superficiali e stereotipati racconti di quel decennio offerti da una dilagante pubblicistica, chi ne voglia sondare le profondità e le asperità, chi sia interessato a indagare i motivi per cui migliaia di giovani decisero di armarsi e dichiarare guerra ad uno Stato che si rappresentava come democratico e fondato sulla giustizia ma tale non era, potrà trovare in questo libro alcune risposte.