di Alessia de Antoniis

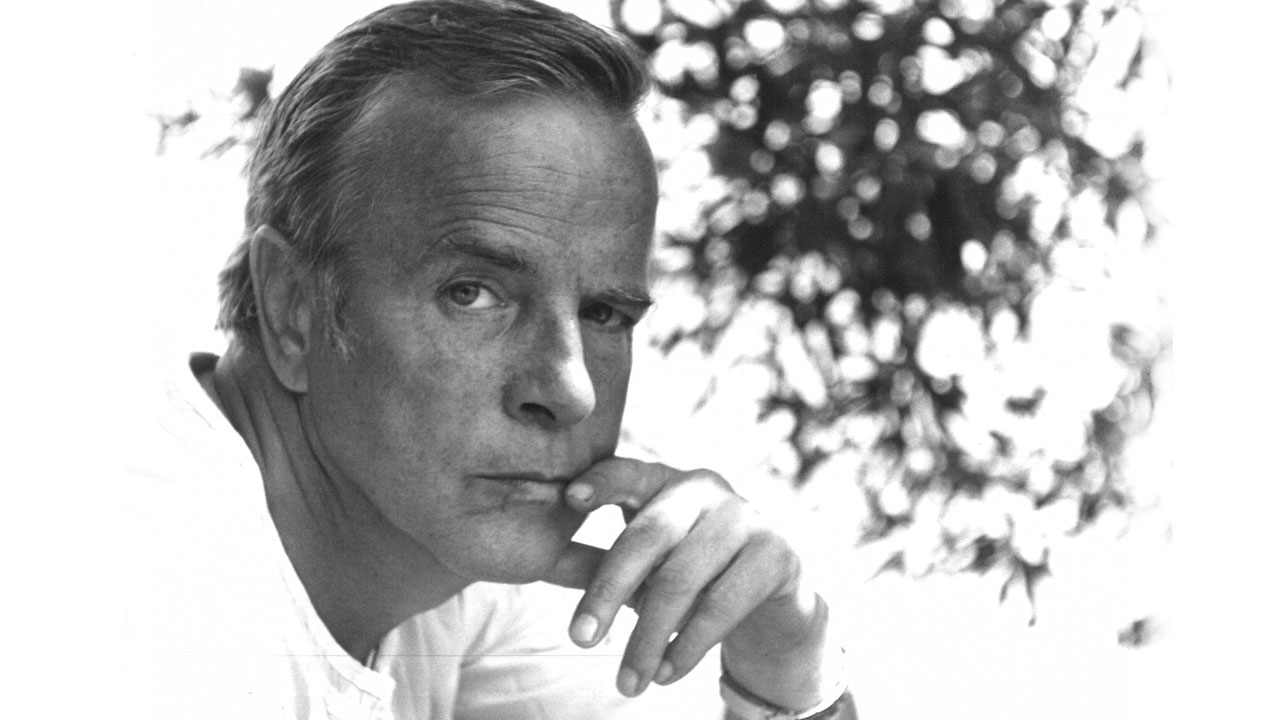

Presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma, Stardust è il viaggio cinematografico di Jim Venturi e Anita Naughton sulle tracce di Robert Venturi e Denise Scott Brown, la coppia che ha rivoluzionato l’architettura del Novecento intrecciando idee, ironia e vita vissuta.

Autori della Sainsbury Wing della National Gallery di Londra e di testi che hanno segnato la storia dell’architettura moderna – Complexity and Contradiction in Architecture e Learning from Las Vegas – Venturi e Scott Brown hanno introdotto una visione alternativa al dogma modernista, fatta di complessità e dialogo con la vita quotidiana, guardando con curiosità anche ciò che l’élite considerava “volgare”: le insegne al neon, i centri commerciali, le periferie.

Ma Stardust non è solo un film sull’architettura. È una storia d’amore e di libertà, di idee e di coraggio.

Scritto e montato da Anita Naughton e diretto da Jim Venturi, figlio dei due architetti, il film intreccia materiali d’archivio, viaggi e frammenti di vita quotidiana raccolti in oltre dieci anni. È un racconto intimo che attraversa luoghi e generazioni, rivelando la forza di un legame umano e intellettuale unico.

Con Anita Naughton abbiamo parlato di sguardi, di donne, di Las Vegas e di come l’arte possa diventare un atto di disobbedienza.

Anita, cosa l’ha colpita per prima di Denise e Robert Venturi, quando ha iniziato a lavorare a Stardust?

Quando ho incontrato Bob e Denise, erano esattamente come li si vede nel film: eccentrici, ironici, impossibili e geniali. È raro trovare due persone che riescano a essere insieme così autonomi e così intrecciati. In loro c’era un’energia contagiosa, un continuo dibattito, quasi un duello amoroso tra intuizione e razionalità. Ho capito che volevo catturare proprio quella vitalità, quell’essere vivi.

Stardust nasce dal materiale filmato da Jim Venturi. In che modo il suo lavoro di scrittura e montaggio ha trasformato quell’archivio in un racconto cinematografico?

Jim aveva centinaia di ore di girato. Il mio compito è stato cercare la vita dentro quelle immagini, non fare un catalogo. Ho cercato i momenti “vivi”, come li chiamava il nostro consulting editor, Jonathan Oppenheim: risate, discussioni, sguardi. La loro storia non è lineare, è una spirale. Ho voluto che lo spettatore la vivesse come un viaggio nel tempo e nello spazio, non come una lezione di architettura.

C’è una scena che considera il cuore del film?

Forse quella in cui Denise guarda le mappe. Per lei le mappe erano la vita stessa: la possibilità di vedere un luogo come un organismo vivo, dove ogni strada, ogni caffè, ogni incontro contribuisce a creare futuro. Diceva: «Dove verrà creato il prossimo Premio Nobel, al banco del laboratorio o in quella caffetteria?» È una frase che spiega tutto il suo modo di pensare.

Il film mostra una Denise Scott Brown capace di unire pensiero, ironia e disobbedienza. Cosa rappresenta oggi?

Denise è una figura rivoluzionaria, ma non perché urlava più forte degli altri. Era una donna che non aveva paura di dire la verità al potere. Quando lavorava a Memphis scoprì che stavano per costruire un’autostrada che avrebbe distrutto le vecchie strade di ciottoli. Lo denunciò pubblicamente, e lo fece fermare. Era una detective dell’etica, prima ancora che un’architetta.

Oggi molte donne mi dicono che la considerano un modello. Non solo per la sua carriera, ma perché ha mostrato che si può essere forti restando se stessi, con grazia e tenacia.

Las Vegas è centrale nella loro storia. Come nasce quel viaggio?

Un giorno di novembre del 1966, Denise chiamò dalla California il suo collega Robert Venturi e gli disse: “C’è qualcosa che voglio tu veda.” Era la Strip di Las Vegas. Noleggiarono un’auto e attraversarono il deserto con la radio a tutto volume. Un anno dopo si sposarono.

Denise era particolarmente interessata a capire perché la gente andasse a Las Vegas. Crescere in Sudafrica, dove gli espatriati cercavano di ricreare il paesaggio inglese, la faceva arrabbiare. Diceva: “Ho imparato la differenza tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere”. Gli architetti studiavano la cultura alta perché dovevano; lei guardava Las Vegas per passione. Hanno seguito le loro passioni e questo ha dato loro libertà artistica.

Philip Johnson, il “padrino” dell’architettura americana, la osteggiava apertamente. Quanto ha pesato quel sistema di potere?

Moltissimo. I grandi incarichi si decidevano al Century Club di New York, un club interamente maschile. Johnson distribuiva lavori ai suoi “ragazzi”. In quell’ambiente Denise non aveva posto. Martin Filler ha detto: “Se mettessimo tutto ciò che Philip odiava in un computer, ne uscirebbe Denise.” Era così. Ma lei non ha mai smesso di parlare, di insegnare, di progettare. Non si è mai ritirata in silenzio.

Il titolo Stardust evoca un’idea romantica, ma anche di polvere e memoria. Come è nato?

Viene da un pensiero di Bob: “Siamo tutti fatti della stessa polvere di stelle”. L’ho trovato perfetto. Parla di amore, ma anche di tempo e fragilità. L’architettura può sembrare solida, ma è il mezzo più fragile che esista. Puoi distruggere un edificio in un giorno, mentre un libro o una sinfonia restano. Bob diceva che questo è il suo paradosso: costruire per l’eternità con materiali che non durano per sempre.

In che modo lei, come autrice, si è avvicinata a questa storia?

Ho cercato di raccontarla come una storia d’amore, non come una biografia. La loro era una relazione fatta di lavoro e di ironia, di argomenti infiniti e battute improvvise. In fondo, Stardust parla della possibilità di creare insieme: un uomo e una donna che non si annullano, ma si amplificano a vicenda.

La mia sfida è stata far emergere questa umanità senza trasformarla in agiografia. È un film pieno di luce, ma anche di ombre.

Lei viene dal mondo della scrittura e della narrativa. C’è qualcosa del suo sguardo letterario nel film?

Credo di sì. Amo le storie che si costruiscono come una conversazione. Stardust è pieno di pause, di ironia, di momenti domestici. Non volevo che fosse un documentario “didattico”, ma un film che respira. Forse è per questo che molti spettatori mi dicono che li ha commossi: non racconta solo due architetti, ma un modo di vivere la creatività.

Sta già lavorando a nuovi progetti?

Sì, a due film. Il primo si intitola Denise Scott Brown: No Apologies, e nasce proprio dal desiderio di approfondire la sua figura, il suo insegnamento, il suo humour. Il secondo, Dear Mother, racconta le lettere che Bob scriveva a sua madre italiana, Vanna. È un modo per continuare questo viaggio nella memoria, nell’amore e nella creatività.