di Rock Reynolds

È un’Italietta meschina e provinciale persino nelle sue peggiori bassezze quella che emerge dalle pagine de Il Fuoco Nero – Storia della banda neonazi Ludwig (Einaudi, pagg 150, euro 16), l’interessante ricostruzione che la giornalista del Corriere della Sera, Alessandra Coppola, ci regala.

Le scorribande nefaste di una banda di figli di papà, sono ormai consegnate alle nebbie della storia, insieme agli anni di piombo della Repubblica venuti poco prima. Le generazioni più giovani non hanno mai sentito parlare dei delitti di Ludwig e ormai sono in pochi anche tra i più vecchi ad averne memoria. Eppure, le “bravate” omicide dei due soggetti poi ascritti al nome Ludwig, con cui firmavano le proprie imprese, scossero non poco l’opinione pubblica al momento dei fatti, soprattutto per la loro insensatezza assoluta e violenza inaudita.

L’episodio forse più brutalmente eclatante fu l’omicidio di don Armando Bison ucciso a Trento conficcandogli nella testa un punteruolo a cui era attaccato un crocifisso. Ma la prima “firma” Ludwig l’aveva apposta sull’uccisione di un senzatetto che dormiva a bordo di un’utilitaria a cui era stato dato fuoco, ben sapendo che al suo interno c’era un essere umano. E la banda era talmente sicura e piena di sé da rivendicare le proprie gesta criminose con lettere deliranti a vari giornali, inneggianti a una sorta di giustizia agnosticamente divina e a nostalgie raccapriccianti, come quel “Gott mit uns” di hitleraiana memoria.

Alessandra Coppola apre il libro quasi dalla fine, ovvero dal rogo di un cinema specializzato in pellicole pornografiche a poca distanza dal centro di Milano, nel 1983, in cui persero la vita sei persone. Forse, una scelta dovuta a un paradosso inquietante: il cinematografo in questione, l’Eros, considerato un luogo di perdizione e per questo scelto come bersaglio della campagna di pulizia morale di Ludwig, oggi è una chiesa evangelica del potente gruppo brasiliano Universal; e le indagini sul rogo subirono qualche intralcio, o meglio, non godettero del pieno appoggio della cittadinanza proprio per l’imbarazzo di una tragedia verificatasi in una circostanza considerata non edificante.

Ma il primo omicidio di questo improbabile duo si svolse nel 1977, nella borghese, benestante, destrorsa Verona. Siamo nel Nordest già arricchito e pronto a spiccare un ulteriore balzo verso un benessere che altre zone di Italia avrebbero raggiunto solo molto tempo dopo. È una città dalle forti simpatie neofasciste, vicina anche in termini geografici a quella Salò in cui si era consumata l’agonia di un regime che, come ogni altra tirannide, non ne voleva sapere di cedere il potere, malgrado l’addensarsi di nubi sempre più fosche.

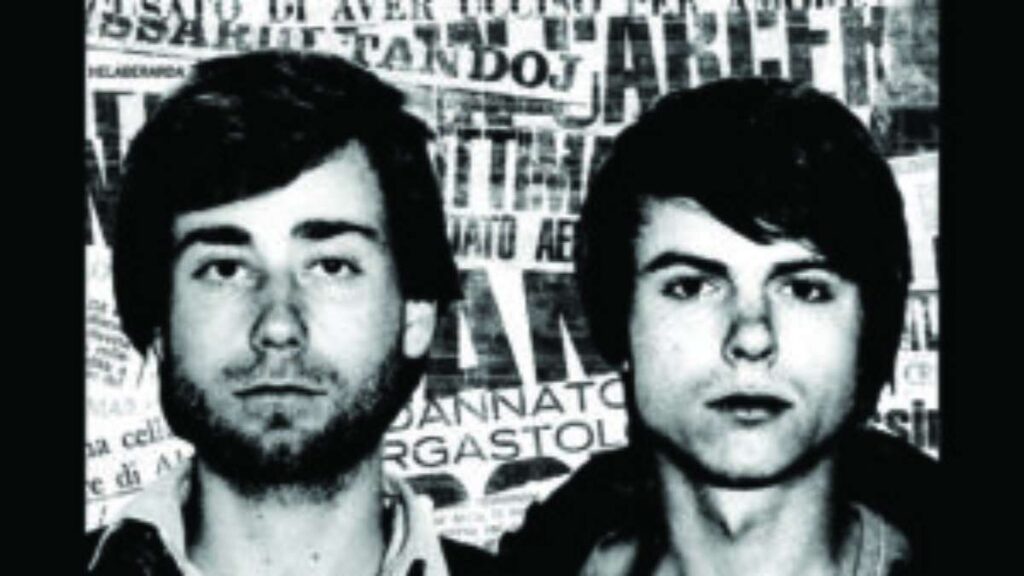

E la sensazione che le pagine scritte da Alessandra Coppola trasmettono è che quei nembi scurissimi, saturi di energia negativa, non si siano mai diradati e che il cielo attendesse solo il momento di scaricare la propria veemenza sui soggetti fragili che Ludwig – un nome scelto per ridare fasto a una più che sbiadita, per non dire tramontata, idea di nobiltà mitteleuropea e, soprattutto, germanica – aveva deciso che andassero immolati sull’altare di una presunta etica superiore. D’altro canto, considerato che i due studenti universitari, figli di un brodo di cultura postfascista, decisero di abbracciare una crociata moralizzatrice e di assumersi il diritto di decidere della vita o della morte di soggetti ritenuti inferiori e corrotti, ci si può chiedere se alla base dei loro comportamenti ci fossero tare ereditarie di tipo psichiatrico. Se lo chiede anche l’autrice che, in effetti, più volte sottolinea l’immaturità e i problemini di personalità dei due fondatori di Ludwig: il veronese Marco Furlan e l’italo-tedesco Wolfgang Abel, risiedente a Negrar, in Valpolicella.

Non scordiamoci che il periodo in cui Ludwig fu operativo si sovrappose alla fine degli anni di piombo in una città dalle forti nostalgie politiche fasciste come Verona, con svariati cattivi maestri e altrettanti salottini alto-borghesi in cui l’inflessibilità apparente nei confronti di devianze sessuali, diversità razziali e prese di posizione proletario-egalitarie si scontrava più spesso che no con il perdono concesso lautamente a chi sceglieva di punire tali aberrazioni con comportamenti sfrontatamente antidemocratici, violenti, di ridicola censura etica. Un ambiente, insomma, non così lontano da quello dei pariolini romani o dei sanbabilini milanesi e ancor più vicino a quello che sfumava nella destra extraparlamentare di una porzione dell’accademia padovana.

La parabola criminosa di Ludwig si intreccia con altre trame del terrorismo neofascista di serie A. No, non sto dando i numeri: la stessa autrice parla della mano dei servizi segreti militari americani e italiani, un fatto assodato ormai dalla stessa magistratura italiana che ha indagato sulla stagione delle stragi e sui suoi mandanti, e che vede protagonisti di attentati sfragistici personaggi intellettualmente e criminosamente bel al di sopra di Furlan e Abel.

Se non è proprio vero che ogni storia criminale prima o poi si conclude con la consegna dei colpevoli alla giustizia, poco ci manca. Nel nostro caso, la caduta nella polvere del progetto folle di Ludwig avvenne dopo il tentativo solo parzialmente riuscito di incendiare una discoteca a due passi dal Lago di Garda: parzialmente, perché le fiamme si diffusero, ma nessuno perse la vita e, in compenso, i carabinieri misero le mani sui due amici. Le indagini e gli interrogatori a Furlan e ad Abel evidenziarono vuoti e contraddizioni, ma il verdetto di condanna alla fine fu inevitabile. Ancor oggi, però, il contorno di complici e fiancheggiatori, così come quello degli eventuali mandanti, resta incompleto.

Nell’immaginario collettivo italiano, i due criminali vennero automaticamente considerati dei semplici folli e se, invece, avessero rappresentato, come si domanda l’autrice, «il raccolto di una stessa semina neonazista occulta, germogliata a Verona tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta?». Perché, in fondo, per dare sostanza a idee nate nei corridoi di un liceo ci vuole più di un cattivo maestro in grado di trascinare un giovane immaturo nell’abisso. In effetti, da quelle parti parecchio slancio aveva un filone malsano di «neonazismo magico» la cui «componente esoterica… ha sostenuto l’ascesa del Terzo Reich».

Insomma, Himmler docet e non è così difficile immaginare il fascino che può aver esercitato sulle menti giovani, acerbe e già inclini a una deriva fascistoide, con la strana fascinazione per i discorsi di Julius Evola e Mishima, tra gli altri. D’altro canto, lo stesso luogo di residenza di Abel, fra gli ubertosi vigneti della Valpolicella, ha forti assonanze con rigurgiti fascisti ben più inquietanti: nel cimitero di Negrar era «occultato uno dei depositi segreti di Gladio». E, proprio nel cuore di Verona, aveva sede lo FTASE, il Comando delle forze terrestri alleate per il Sud Europa in cui finirono per confluire il compito ufficiale di predisporre la difesa del nord Italia contro una possibile invasione da parte del Patto di Varsavia e trame sovversive e golpistiche ben più inquietanti.

Ovviamente, qualche ragazzino un po’ gonzo da usare come braccio armato fa sempre comodo alle teste pensanti di un movimento malsano. Contigui o medesimi sono gli afflati neofascisti di figure che – purtroppo solo con il tempo e, talvolta, nemmeno con quello, come nel caso di Marco Toffaloni, uccel di bosco in Svizzera e non estradabile in quanto cittadino della Confederazione, con il reato prescritto – sarebbero state consegnate alla giustizia, esponenti più o meno di spicco di Ordine Nuovo, un nome che ancor oggi fa tremare i polsi.