Matteotti. Anatomia di un fascismo – al Teatro Vittoria di Roma fino al 30 novembre – non è un monologo, ma un coro. Grazie alla regia di Sandra Mangini, Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo (Massimiliano Dragoni, Luca Roccia Baldini, Massimo Ferri, Gianni Micheli, Mariel Tahiraj, Enrico Flink) tengono insieme parola e musica, come se la storia di Giacomo Matteotti avesse bisogno di più corpi, più respiri, più timbri per riuscire ancora a farsi ascoltare. Le corde del basso che scavano sotto la voce, il flauto traverso che taglia l’aria come un richiamo lontano: la partitura di Enrico Fink apre crepe emotive nel racconto, lo fa vibrare proprio nei punti in cui la drammaturgia di Stefano Massini rischia di appesantire la narrazione.

Matteotti. Anatomia di un fascismo non è uno spettacolo sul centenario, ma una diagnosi del presente. Non celebrazione, ma referto. Non lutto rituale, ma anatomia del consenso.

L’opera apre e chiude sul rapimento del 10 giugno 1924, alle 16.30, raccontato attraverso gli occhi di testimoni marginali: due contadini fermi a una fontanella, due ragazzini che contano carte da gioco sul Lungotevere. Nei verbali si legge del tesserino parlamentare espulso da un’auto di quelle da ricchi, mentre in via del Corso la folla continua a scorrere come niente fosse. È il primo sintomo della malattia: l’indifferenza come terreno di coltura.

Il nucleo drammatico si articola su due assi. Il primo è la giornata del 14 giugno, quando la signora Matteotti sale le scale della Camera per incontrare “Lui in persona”. Mussolini non viene mai nominato: il potere si aggira per perifrasi, mentre il testo lo smonta pezzo a pezzo. L’incontro, fatto di silenzi e frasi rassicuranti che suonano già false, è dominato da una certezza indicibile: lei è già vedova, anche se il corpo non è ancora stato ritrovato.

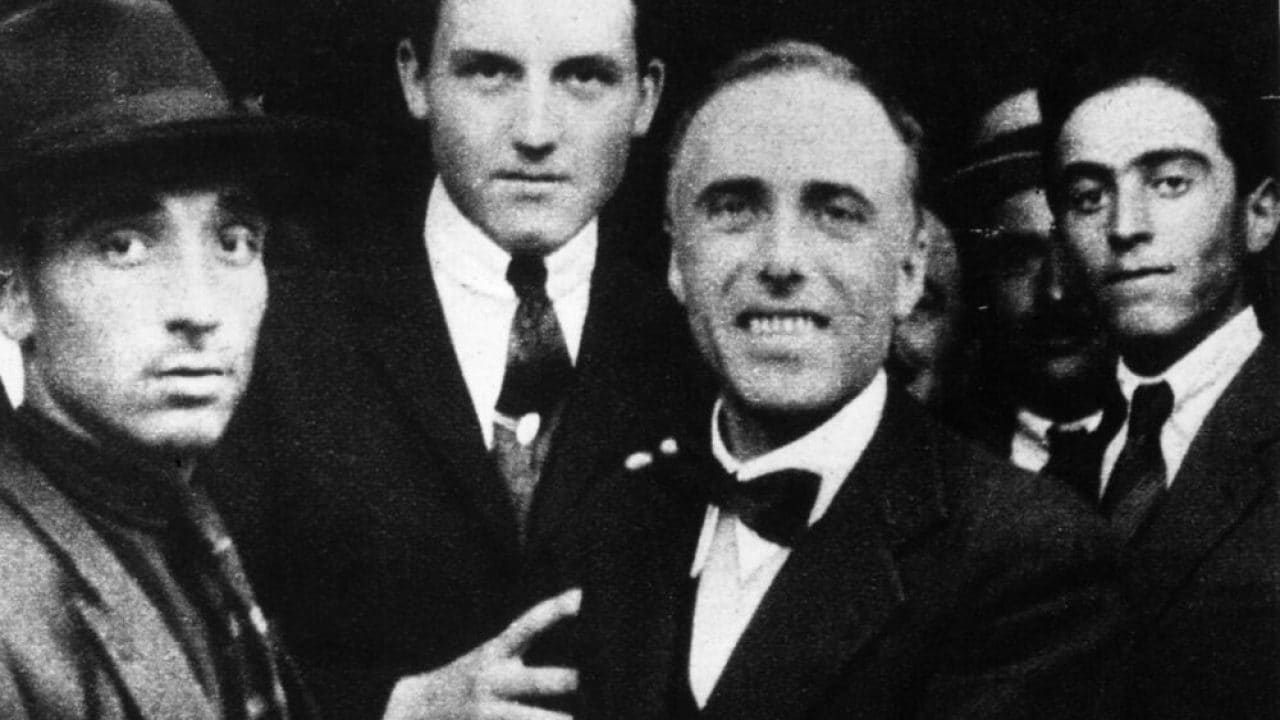

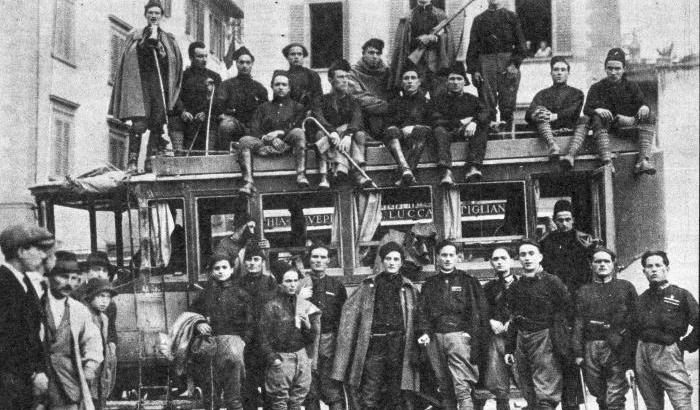

Il secondo asse è la genesi dello scontro tra Giacomo Matteotti, “Tempesta”, e Italo Balbo, il “Contessino”. Da un lato il figlio del fattore che scalcia come un’asina e capisce presto che il modo più forte di scalciare è con le parole. Dall’altro il giovane opportunista che trasforma la violenza squadrista in metodo, organizzando spedizioni punitive nel territorio del Grande Fiume. È da lì che nasce l’idea dei fascisti come “s-fascisti”: sfasciare tutto, corpi, regole, istituzioni, per creare l’illusione che ci sia qualcosa da ricostruire.

Il punto culminante è il discorso del 30 maggio 1924 alla Camera: Matteotti contesta la validità delle elezioni, denuncia la presenza di una milizia armata composta esclusivamente da uomini del partito fascista, dichiara che nessun elettore si è trovato libero di decidere. La frase “Io il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparatevi qualcosa da dire al mio funerale”, suona oggi come una battuta teatrale perfetta: era semplicemente la coscienza esatta delle conseguenze.

Massini costruisce un sistema di metafore ricorrenti: il Grande Fiume che torna su alla rovescia, le idee per la testa da sostituire con le barbabietole, il cavallo nero che i padroni decidono di cavalcare pur di sconfiggere i socialisti, illudendosi di poter scendere quando vogliono. Quando il prefetto vieta i manganelli, Balbo arma i suoi di stoccafissi: la violenza mascherata da oggetto innocuo.

L’aneddoto celebre: Ernest Hemingway che sorprende Mussolini dietro la scrivania, intento a leggere un grosso volume per farsi fotografare come uomo di cultura. Ma non è un libro, è un dizionario. Capovolto. Matteotti commenta: “È una grande sceneggiata, è tutto finto”. Il fascismo è teatro, farsa, effetto ottico. Nasce sempre per difendere qualcuno da qualcosa, ha bisogno assoluto di sentirsi in pericolo, di attaccare per non essere attaccato.

Inevitabile fare un salto nel presente: l’ignoranza esibita, la propaganda a colpi di frasi sconnesse, i discorsi che parlano alla pancia di chi non ha più strumenti critici. Le “barbabietole” che un tempo dovevano sostituire le idee oggi hanno la forma di feed saturi, di slogan e meme al posto del pensiero, delle rape da social al posto di una cultura condivisa.

Il pericolo più grande è quello che non capisci, la malattia che non hai riconosciuta. E quando i padroni devono scegliere tra dare l’aumento ai braccianti o le bastonate ai socialisti, “loro scelsero le bastonate“. Quando Matteotti richiama la “carità cristiana”, il cortocircuito è evidente: oggi, suggerisce lo spettacolo, che si è persa la carità, resta solo l’aggettivo “cristiana”, per quello che ancora vale sul piano retorico.

Ottavia Piccolo, composta e potente al centro del palco, è chiamata a farsi veicolo di molteplici voci: la vedova Matteotti, i contadini testimoni, i ragazzini del Lungotevere, il narratore, a tratti persino il coro del popolo. Non cambia registro in modo teatrale, non cerca la caratterizzazione mimetica: è la precisione della dizione, l’intensità dello sguardo rivolto in platea, il peso dato a certe pause a segnare il passaggio tra testimone e vittima, tra cronista e accusatore. La sua presenza scenica è imponente nei momenti dei tre j’accuse: quello di Matteotti in Parlamento, quello della vedova davanti a “Lui in persona”, quello implicito degli autori al pubblico di oggi.

Il primo j’accuse è il più noto: il discorso del 30 maggio 1924. Matteotti contesta interamente la validità delle elezioni, denuncia la milizia armata fascista, dichiara che nessun elettore è stato davvero libero. È un atto di parola radicale: non si limita a opporsi politicamente, mette in discussione la legittimità del sistema che lo ospita. La frase sul funerale non è un colpo di teatro: è la consapevolezza che la verità, in quel contesto, ha un prezzo di sangue.

Il secondo j’accuse è forse ancora più violento: quello della vedova Matteotti nello studio del Duce. La scena, costruita in sottrazione, culmina nella frase che sposta il baricentro morale dello spettacolo: “Io non ammetterò la presenza di alcun rappresentante della milizia fascista… e questo per la semplice ragione che io vi ritengo tutti, e lei per primo, responsabile”. In quel momento non è più la signora, ma la vedova Matteotti: è un passaggio grammaticale che contiene un’intera etica. Il rifiuto del silenzioso assenso è tutto lì.

Il terzo j’accuse è quello che Massini e la Piccolo rivolgono al popolo bue contemporaneo, non meno disposto di allora a scambiare la farsa del potere per autorevolezza, il disordine programmato per destino, il rumore per consenso.

In un’epoca in cui l’eversione torna a camuffarsi da ordine e gli s-fascisti continuano a sfasciare tutto per poi offrirsi come ricostruttori, questo spettacolo funziona come atto di memoria attiva. Per provare a riconoscere oggi ciò che allora non si volle vedere. Per smettere, finalmente, di ridere dei “celibanisti” mentre il fiume torna alla rovescia.

Matteotti. Anatomia di un fascismo

di Stefano Massini

regia Sandra Mangini

con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo

scene Federico Pian | luci Paolo Pollo Rodighiero | costumi Lauretta Salvagnin

musiche originali Enrico Fink

Prodotto da Argot Produzioni e Officine della Cultura in coproduzione con Fondazione Sipario Toscana Onlus, Teatro delle Briciole, Solares Fondazione delle Arti e Teatro Stabile dell’Umbria