di Alessia de Antoniis

All’inizio di Tempo al tempo (Mondadori 2025) c’è una fabbrica. Elena lavora tra bulloni e guardrail: oggetti che non ammettono ambiguità. Se la zigrinatura è difettosa, il bullone non entra. Si scarta. È una grammatica elementare, quasi rassicurante, che promette una corrispondenza chiara tra errore e soluzione. È anche, per contrasto, il luogo da cui prende forma un romanzo sul tempo, sull’assenza e su ciò che tiene insieme una vita quando la spiegazione non basta.

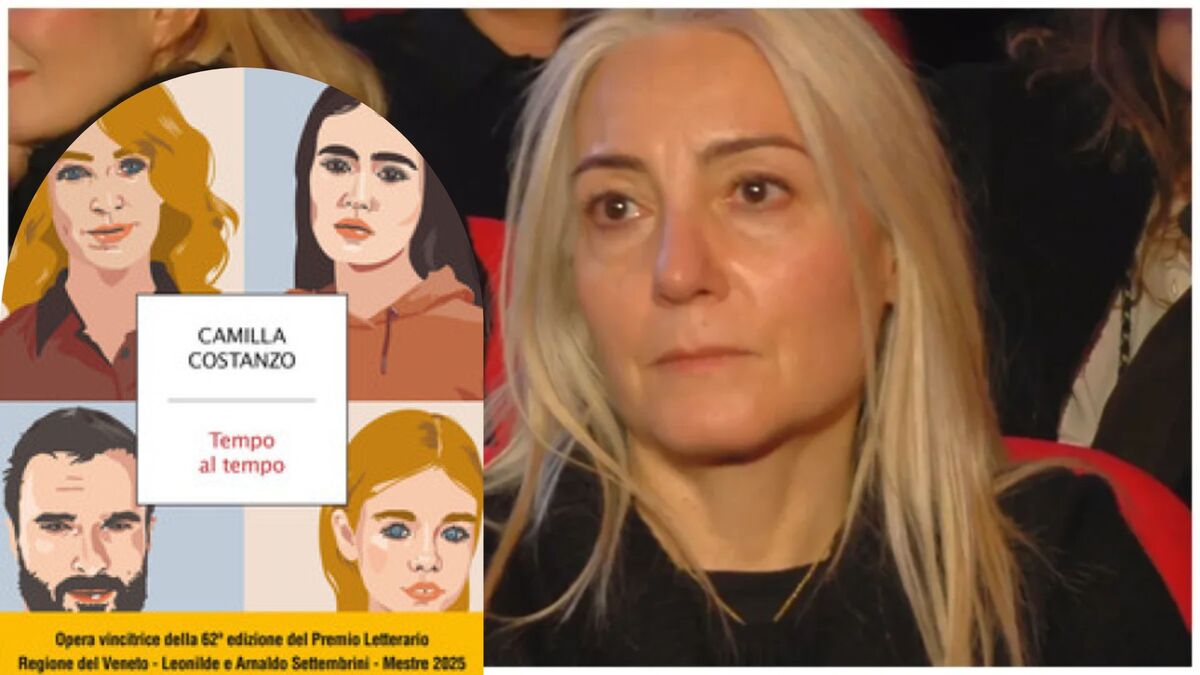

Camilla Costanzo costruisce Tempo al tempo come un dispositivo a incastri: tre “Tempi”, sei voci e un passato che, anche quando taciuto, lavora. Qui il tempo non procede in linea retta; sedimenta, ritorna, si sposta di corpo in corpo. L’epigrafe di Patrizia Cavalli – la mente come “nemica” – è la chiave di lettura di personaggi che vivono tutti nella frizione tra ciò che sanno e ciò che riescono a sopportare.

Nel Primo Tempo incontriamo Elena e sua figlia Anita. Vivono sole, da sempre. L’uomo che avrebbe dovuto fare da padre è scomparso prima della nascita della bambina, inghiottito da una giornata di vento e da un mistero mai chiarito. Elena ha organizzato la propria esistenza intorno a quell’assenza come si costruisce una casa sul bordo di un burrone: con disciplina, controllo, rigidità. Ma Anita, sei anni, disegna. E in un quaderno scolastico appare il volto di un uomo che non ha mai visto. È l’infanzia che diventa prova senza tribunale: un’immagine che mette in crisi la versione adulta del mondo.

Nel Secondo Tempo la Costanzo sposta la domanda dalla verità dei fatti alla tenuta morale: non “che cosa è successo”, ma “che cosa si può portare senza spezzarsi”. Don Roberto è un prete di strada, guida un furgone malconcio verso anime irregolari in una casa-famiglia. È un uomo che ha scelto di donare la propria vita agli altri, ma la fede qui non è dogma né conforto: è un gesto quotidiano, una fiducia minima senza la quale non si vive.

Nel Terzo Tempo, entra in scena Tita. Ha vissuto tutta la vita all’ombra di un rifiuto paterno. È dove il romanzo smette di cercare il padre e comincia a misurare il danno che l’assenza lascia in eredità. E prepara l’unica risposta non consolatoria che il libro concede: non il sangue, ma la scelta di restare.

La prosa di Costanzo procede piana e narrativa; non cerca effetti, tiene il controllo. Ed è proprio questo controllo a rendere più forti i punti in cui la frase si incrina e lascia entrare il dolore. I luoghi – la fabbrica, la scuola, la campagna padana, la periferia romana – non sono sfondi, ma campi di forza. Le figure femminili, diverse e mai idealizzate, condividono una stessa esperienza: la maternità come esercizio di perdita, come allenamento continuo al distacco. Non c’è consolazione facile, né pacificazione finale. C’è, semmai, un lento assestamento.

Tempo al tempo non racconta come si guarisce dall’abbandono. Racconta come si impara a reggerlo. Come un guardrail dopo l’urto: non elimina lo schianto, ma mostra ciò che ha tenuto.