di Rock Reynolds

L’umanità è alle soglie di una nuova era? Quella in cui, per la prima volta e in maniera totalizzante, l’intelligenza e i processi decisionali dell’uomo verranno rimpiazzati da complessi procedimenti informatici? L’IA, la cosiddetta “intelligenza artificiale”, sta conquistando ogni spazio di vita, occupando a macchia d’olio interstizi ritenuto fino a pochissimo tempo fa baluardi della civiltà. E la guerra non si sottrae a tale avanzata e, semmai, ne diventa la testa di ponte.

Chi, però, sperava che le applicazioni belliche degli strumenti di intelligenza artificiale, con la loro fredda perfezione, potessero portare a un azzeramento del conto delle vittime e a una sorta di guerra tra cervelloni contrapposti, una disfida di Barletta virtuale operata con il joystick invece che con la spada, avrà un brusco risveglio.

«La guerra non sarà mai breve. La guerra non sarà mai economica. La guerra non sarà mai senza vittime.» Sono parole che quasi introducono l’interessante saggio La guerra è cambiata (Einaudi, pagg 141, euro 13) di Alessandro Arduino, come dice l’autore stesso «uno sguardo, per quanto timido, sul futuro prossimo della guerra… che presenta tendenze inquietanti: dal ritorno dei mercenari… alle promesse illusorie di tecnologie capaci di garantire vittorie decisive e rapide, senza l’impiego diretto di soldati».

Gli scenari sono quanto mai preoccupanti, soprattutto in considerazione del trumpiano «rafforzamento della dottrina Monroe, che impone agli Stati Uniti di bloccare l’ascesa di potenze straniere vicino ai propri confini, in un periodo in cui la diplomazia cinese avanza rapidamente in America Latina».

E ancor più fosco è l’orizzonte se si pensa che conflitti come quello russo-ucraino o come quello mediorientale diventano laboratori in cui testare i nuovi strumenti tecnologici di morte.

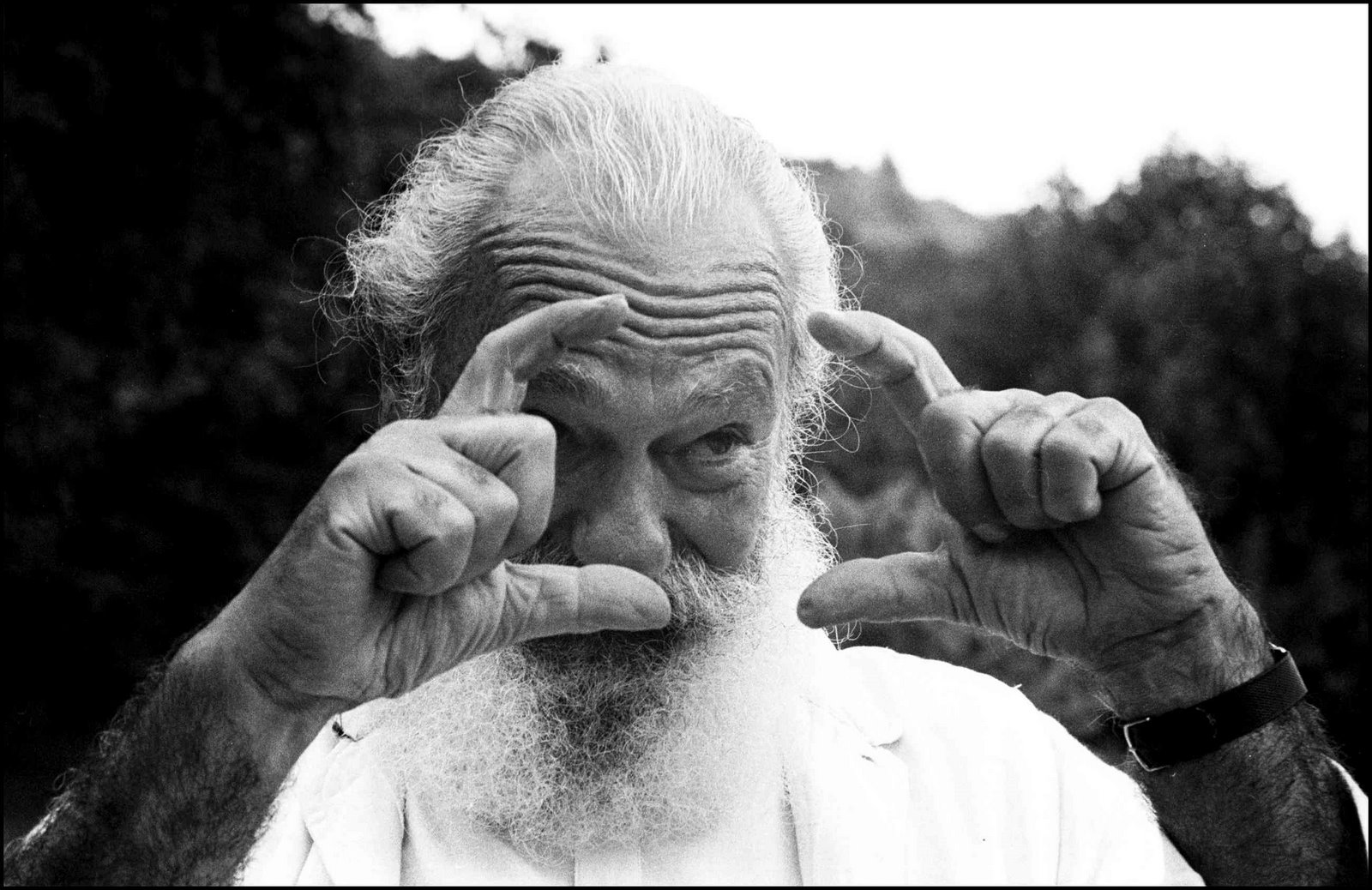

Alessandro Arduino, esperto di sicurezza di fama internazionale e profondo conoscitore di affari cinesi contemporanei, ha risposto ad alcune nostre domande. La guerra è cambiata è un libro snello che si legge d’un fiato e che va letto.

Alla luce della crescente spesa bellica internazionale, con miliardi e miliardi investiti in nuove tecnologie e armamenti dai principali attori internazionali, pensa che l’Europa si debba armare?

«Senza evocare lo stratega cinese Sun Tzu e la sua celebre massima ne L’arte della Guerra secondo cui la vera vittoria è quella ottenuta senza combattere, l’Europa si trova comunque di fronte a una necessità simile: costruire un deterrente credibile, capace di rendere evidente a qualunque avversario che il costo di un’aggressione sarebbe insostenibile. In un contesto segnato da fragilità economiche e da un’instabilità geopolitica crescente, le opzioni sono limitate. Le risorse destinate allo stato sociale, all’istruzione e alla sanità restano prioritarie e necessariamente intoccabili. Ma anche la spesa militare, sempre più cara per effetto delle nuove tecnologie, non è un lusso eludibile. A mio parere, la questione non è tanto se investire, quanto come investire: puntando su capacità di deterrenza mirate, su un rafforzamento dell’intelligence e su missioni di peacekeeping e stabilizzazione. Perché le crisi che oggi appaiono lontane dai confini europei finiscono, prima o poi, per raggiungerci.

Perché la Cina è una minaccia globale? Non ha la sensazione che la narrazione globale occidentale – o, forse, a questo punto, sarebbe meglio chiamarla statunitense – spinga sempre più verso un conflitto di culture, oltre che realmente militare?

Dopo ventidue anni trascorsi in Cina, la mia prospettiva è inevitabilmente segnata da quell’esperienza. Ma un punto resta difficilmente contestabile: come ogni grande potenza, Pechino calibra la propria politica estera in funzione della stabilità interna. La relazione con l’Occidente segue da tempo un andamento ciclico, fatto di fasi di avvicinamento e di distacco. Alla fine degli anni Novanta si trattava di integrazione; negli anni successivi, la Cina è stata progressivamente riletta come un competitor strategico. Oggi emergono segnali di una nuova, seppur prudente, fase di riavvicinamento. Il tentativo del Canada di riallacciare i rapporti con Pechino per attenuare l’impatto delle sanzioni statunitensi, così come la recente visita del primo ministro britannico in Cina, indicano la ricerca di relazioni economiche e commerciali più sofisticate, anche se circoscritte. Comprendere la cultura strategica cinese è essenziale, tanto per costruire spazi di cooperazione quanto per definire efficaci politiche di contenimento. Pechino rispetta la forza. L’Europa, oggi, appare vulnerabile non tanto sul piano economico o militare, quanto per una carenza di visione condivisa sul proprio futuro. In Cina, le decisioni si formano dall’alto e si proiettano nel lungo periodo; è su questo orizzonte che si misura il divario più profondo.

Non pensa che amplificare il discorso pubblico sulla necessità di armarsi in generale innalzi, anziché spegnere, gli slanci bellicisti?

Indubbiamente. Ma, dal mio punto di vista, in La guerra è cambiata, il messaggio non dovrebbe essere letto come un invito al riarmo: è piuttosto un avvertimento. Le promesse associate alle nuove tecnologie, dai droni all’intelligenza artificiale, non stanno aprendo la strada a conflitti più brevi, meno costosi e privi di vittime; al contrario, stanno contribuendo a guerre più dure, prolungate nel tempo e sempre più onerose, non solo in termini economici ma, soprattutto, di vite umane.

In che modo l’Europa dovrebbe impostare la trasformazione della propria forza di deterrenza?

Le lezioni da apprendere non vengono solo dall’invasione russa della Ucraina, ma anche dalla guerra dei 44 giorni in Nagorno Karabakh o dallo Yemen, per citarne alcune. In Ucraina, una guerra ad alta tecnologia si è rapidamente trasformata in un logorante scontro di trincea e attrito. Il campo di battaglia è diventato quasi completamente trasparente: i soldati operano sotto lo sguardo costante e instancabile dei droni, in un contesto in cui il volume, più della qualità, è spesso la risorsa decisiva. Parallelamente, si combatte una guerra contro la verità, fatta di disinformazione e propaganda generate dall’intelligenza artificiale, strumenti ormai centrali nella conquista della supremazia narrativa. È su questo terreno, dai sistemi anti-drone alle tecnologie anti-deepfake, che si giocherà una parte cruciale dello sviluppo dei futuri sistemi d’arma. Eppure, la lezione fondamentale risulta che l’affidamento totale alla tecnologia non può sostituire l’addestramento tradizionale. Per esempio, un soldato che non sappia orientarsi con mappa e bussola, nel momento in cui i sistemi GPS vengono neutralizzati dall’avversario, è destinato a perdersi.

Che cosa spinge il popolo americano ad avallare la riproposizione della necessità della guerra?

Gli Stati Uniti operano da decenni secondo una dottrina militare che, non a caso, è stata definita forever war. Il termine è rivelatore: descrive non solo una strategia, ma un sistema. Un modello in cui il conflitto non è un’eccezione, bensì una condizione strutturale, resa possibile dall’esistenza di un apparato militare-industriale che trae linfa da guerre prolungate e sistemi d’arma dal costo elevato. È una dinamica che il presidente americano Eisenhower aveva già intravisto nel secondo dopoguerra, mettendo in guardia dal potere crescente dell’industria degli armamenti e dalla sua capacità di influenzare le scelte politiche e strategiche del Paese. A distanza di decenni, quella preoccupazione è tristemente attuale.

XiJinPing ha puntato al 2035 come data per uno scatto in avanti delle forze armate cinesi. Secondo lei, la paventata (se non annunciata) invasione cinese di Taiwan sarebbe un test per le capacità militari cinesi oppure per il nuovo ordine di non ingerenza USA-CINA nei reciproci continenti?

Resto convinto che Pechino punti a un assorbimento graduale di Taiwan, più per osmosi che per conquista militare, facendo leva sull’asimmetria di dimensioni e sulla distanza, geografica e politica, dagli Stati Uniti. Un attacco diretto appare improbabile. Invece, un blocco aeronavale avrebbe effetti immediati e destabilizzanti sull’approvvigionamento energetico e alimentare dell’isola, colpendo al cuore la sua stabilità interna. Pechino ha bisogno di una globalizzazione aperta e prevedibile, non di G2 o di shock sistemici che mettano a rischio la propria logistica commerciale e il modello di crescita ora in bilico. Resta tuttavia una questione cruciale: il reale livello di preparazione dell’Esercito Popolare di Liberazione. A differenza delle forze armate statunitensi o russe, l’esercito cinese non affronta un conflitto su larga scala dal 1979, dai tempi della guerra di confine con il Vietnam.

Con figure potentissime come Thiel e Luckey, ha la sensazione che la forza dell’industria bellica abbia superato definitivamente la soglia di sicurezza quanto a influenza sul potere politico?

Alla domanda se questa visione stia già plasmando il futuro della guerra, la risposta è semplice: sì. Peter Thiel è l’eminenza grigia di un movimento culturale e politico che immagina un’America più chiusa, più assertiva, meno legata all’utopia californiana. Il suo pensiero viene ripreso dal CEO di Palantir, Alexander Karp, che riprende apertamente questa impostazione, denunciando una Silicon Valley che spreca il proprio talento in applicazioni marginali mentre dovrebbe mettersi al servizio della sicurezza nazionale. In questa visione, il futuro non appartiene ai social network ma all’intelligenza artificiale militare: superiorità tecnologica non negoziabile, sistemi letali guidati dai dati e una nuova élite convinta che la guerra sia ormai un flusso continuo di informazioni. Sulla stessa linea si muove Palmer Luckey, fondatore di Anduril, che attacca l’inerzia del complesso militare-industriale tradizionale e promuove senza ambiguità l’uso di droni autonomi e sistemi d’arma intelligenti. Il messaggio, comune a entrambi, è chiaro: applicare la velocità e l’aggressività della Silicon Valley alla guerra.

Jacques Charmelot sostiene che la spesa bellica inquina la democrazia. È d’accordo?

Nei sistemi democratici, dove le decisioni non vengono imposte dall’alto, la sicurezza richiede un equilibrio dinamico e costantemente rinegoziato. Fin dai tempi della democrazia ateniese incombe quella che Tucidide descrisse come una trappola ricorrente: la costruzione del muro difensivo di Atene, concepito per garantire sicurezza, finì per spingere Sparta verso una guerra preventiva, prima che la città diventasse inattaccabile. Deterrenza e percezione del rischio restano, ancora oggi, variabili inseparabili. Devono essere definite attraverso un processo democratico, non alimentando nemici immaginari né paure finte, utili solo a giustificare spese sproporzionate. E tuttavia, il costo della pace, fondato su una deterrenza credibile e proporzionata, va comunque sostenuto. In caso contrario, si finisce per pagare un prezzo ben più alto: quello della guerra, per parafrasare Harry S. Truman.

La guerra è cambiata, ma pare non esserlo il fattore che la rende digeribile: la paura. Oppure la necessità di posti di lavoro. L’illusione di meno morti può rendere la guerra coi droni portatrice di minori obiezioni?

L’idea che a morire sia una macchina e non un giovane di leva abbassa la soglia psicologica del conflitto e rende la guerra politicamente più accettabile. Ma è un’illusione. Come dimostra il conflitto in Ucraina, alla fine sono sempre i corpi di sangue e carne e non di microchip a occupare le trincee. Giovani mandati a difendere pochi metri di terreno sotto l’assalto incessante di sciami di droni o che li pilotano a pochi chilometri di distanza dal fronte. La tecnologia può cambiare il volto della guerra, ma non la sua natura. Lo stesso si può dire della guerra civile in Sudan, un conflitto segnato da atrocità diffuse e decine di migliaia di vittime, ove i droni sono sempre più un fattore essenziale usato per supportare gli interessi di potenze straniere rivali, trasformando un’ulteriore crisi umanitaria in un conflitto per procura.

Cambia la guerra, ma come cambia la regolamentazione internazionale della stessa? La domanda è etica ma potrebbe facilmente scadere nel pratico: chi paga se un’applicazione militare dell’IA miete vittime innocenti per un tragico errore? E che succede se tale errore non solo non limita i danni, ma facilita un’escalation?

La guerra è cambiata non è una tesi, ma un avvertimento. L’accelerazione della guerra guidata da macchine e intelligenza artificiale sta superando la capacità umana di comprenderla e controllarla. Il ritmo iper-rapido del combattimento algoritmico moltiplica il rischio di errore, perché sistemi biologici come il nostro non sono progettati per gestire flussi continui e massivi di dati: è un sovraccarico cognitivo. Il drone, l’occhio che non dorme mai, non sta cambiando solo le tattiche militari, ma l’etica, la politica e la psicologia della guerra. Il conflitto telecomandato è già una realtà; quello combattuto da sistemi autonomi che decidono chi vive e chi muore è imminente. L’impiego crescente di droni armati e, soprattutto, di sistemi autonomi non è ancora regolato in modo adeguato dal diritto internazionale umanitario. Mancano criteri chiari su proporzionalità, responsabilità e protezione dei civili. Come nel cyberspazio, la combinazione di innovazione rapida, diffusione capillare e utilizzo da parte di attori non statali sta creando un vuoto normativo destinato ad ampliarsi proprio mentre la guerra diventa sempre più automatizzata.

Chi sono i cyber-mercenari?

Nei conflitti contemporanei, combattuti anche attraverso sistemi autonomi, intelligenza artificiale e cyberspazio, emerge una nuova figura di soldato che si vende al migliore offerente: il cyber-mercenario. Alla nuova domanda di una guerratecnologica ove molti paesi non hanno i talenti necessari, corrisponde una nuova offerta di servizi: eserciti privati che operano online, proteggono, sorvegliano e attaccano, producendo effetti tutt’altro che virtuali. La logica resta immutata: uomini senza bandiera, pronti a colpire per chi paga di più.

Ci spieghi il meccanismo perverso attraverso cui oggi, alla fine di una guerra, un esercito traumatizzato va ad alimentare milizie mercenarie, unica via d’uscita da droga, depressione e disoccupazione…

I mercenari non sono più soltanto uomini armati sul campo di battaglia. Sono aziende, reti e organizzazioni che prosperano su guerra, crisi e instabilità. Il problema non è solo la violenza che esercitano, ma il vuoto legale in cui operano ai margini del diritto e oltre ogni vincolo morale. È un mestiere in cui si viene pagati non soltanto per uccidere, ma anche per accettare la possibilità di morire. Ed in questo sorprende che le loro fila continuino ad allargarsi. La ragione è tragicamente semplice. Quando guerre come quelle in Ucraina o nello Yemen finiranno, lasceranno dietro di sé migliaia di giovani, da entrambe le parti, con un futuro spezzato. Segnati dal disturbo da stress post-traumatico, privi di reali prospettive di reintegrazione sociale e lavorativa, carichi di rabbia verso chi è sopravvissuto, arricchendosi, mentre loro combattevano e vedevano morire i compagni. Per molti, l’unica via d’uscita sarà un altro conflitto: arruolarsi come mercenari, in cambio di denaro e adrenalina, prolungando una guerra che non finisce.