di Massimo Faggioli

La chiesa cattolica ha interessi politici e sociali di prima grandezza in Italia, e il Concordato è lo strumento di mutua protezione che Stato e chiesa si sono dati e hanno rinnovato, nella Costituzione del 1948, per mantenere la pace religiosa. Tra le macerie culturali e istituzionali lasciati dal berlusconismo, vi è anche la comprensione dell’importanza politica di quel patto. Ne è testimone la ripetuta domanda retorica di quanti si indignano per la scarsa indignazione dei cattolici verso Berlusconi: “Ma la chiesa, che fa di fronte a Berlusconi?” (domanda che ricorda quella degli indignati della piccola borghesia impaurita di fronte al crimine: “Ma la polizia, che fa?”).

Chi pone questa domanda attribuisce inconsciamente alla chiesa cattolica in Italia un potere di “polizia” che nacque, nell’Europa della Riforma e della Controriforma, contemporaneamente al potere della “politica” come potere al di sopra e più forte delle divisioni confessionali. Nel caso dell’Italia, invocare il giudizio profetico della chiesa sul potere di Berlusconi risponde alla tesi del cattolicesimo come “super-potere” in Italia, il vero sovrano rispetto ad una sovranità popolare debole o fittizia. Ma coloro che chiedono una sollevazione delle mitre e dei pastorali contro il decadimento delle istituzioni repubblicane domandano alla chiesa italiana di proclamare uno “stato d’eccezione” extra-costituzionale e di varcare una soglia delicata (una soglia dalla quale più volte la chiesa è stata invitata, da quegli stessi indignati, a tenersi lontana).

Non vi è dubbio che nei confronti del berlusconismo la chiesa italiana e il Vaticano hanno colpe gravi di acquiescenza e sottovalutazione, colpe di cui stanno pagando il prezzo in termini di credibilità e capacità di azione. Per di più, la contesa, in corso da anni ormai, tra la CEI e il Vaticano per la supremazia sulla politica ecclesiastica italiana non depone a favore di un’istituzione ecclesiastica cosciente della posta in gioco.

Ma è anche ora di chiedersi “cosa ha fatto Berlusconi alla chiesa”. Giustamente si evocano i favori giuridici e fiscali elargiti alla chiesa; ma per comprendere cosa sia accaduto a questo paese negli ultimi due decenni, fermarsi all’elenco dei favori significa non vedere la mutazione morale e culturale inoculata da Berlusconi ad un paese che la chiesa cattolica italiana sapeva di aver smarrito già negli anni Settanta. Per descrivere la pluridecennale guerra culturale mossa dal berlusconismo non esiste termine migliore di “Kulturkampf”, “battaglia di civiltà”, “lotta tra culture”. Questa settimana Benedetto XVI si reca in visita a Berlino, città simbolo del “Kulturkampf” della Prussia luterana contro il cattolicesimo tedesco. Nel linguaggio moderno, “Kulturkampf” è stato tradotto nel mondo anglosassone con “culture wars”, le guerre culturali tra liberal e conservatori volte a minare alla base i valori di riferimento del fronte opposto. In Italia, la guerra culturale condotta da Berlusconi contro i valori di riferimento di un cattolicesimo indolente (ma diffuso e senza offerte religiose alternative) non ha portato nessuno dei valori del liberalismo, e sembra dissiparsi nel libertinismo.

Due sono le ragioni importanti, tra le altre, del successo di questo “Kulturkampf” berlusconiano. La prima ragione è che gran parte del cattolicesimo e del liberalismo italiani non hanno visto – impegnati com’erano a farsi la guerra tra loro dalla fine dell’Ottocento – la sfida culturale lanciata dal berlusconismo dai primi anni Ottanta in poi. La seconda ragione riguarda il fatto che la generazione di italiani formati (come tutti gli occidentali) all’interno di una “post-modernità” che ha smantellato ogni “grande narrazione” (religiosa, ideologica, mitologica) come spiegazione della realtà non è stata capace di vedere il berlusconismo come “narrazione”, per quanto triviale: il Drive In delle maggiorate come programma politico.

Non è un problema solo italiano. Per certi vescovi la sola “guerra culturale” in corso è quella mossa dalla sinistra liberale delle libertà civili, erede del Sessantotto, contro il modello tradizionale di famiglia e di “legge naturale”; per certi liberal la sola guerra culturale mossa contro il liberalismo è la testimonianza dei valori di una fede cristiana e cattolica che deve sempre essere culturale e controculturale al tempo stesso. Ma sul lato dei rapporti tra chiesa, morale e politica in Italia la violenza del linguaggio berlusconiano impone di uscire, specialmente in questo momento, da uno schema ideologico “liberal contro cattolici”. L’epilogo del berlusconismo mette in evidenza il cortocircuito tra queste due percezioni parziali e crea un’opportunità per spezzare le grucce ideologiche di quel “Kulturkampf”.

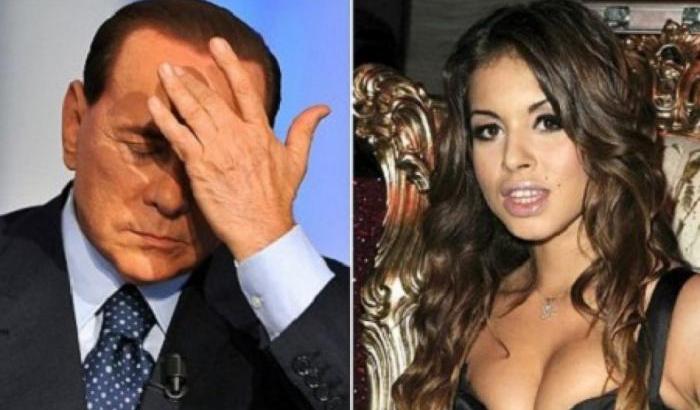

Argomenti: silvio berlusconi