di Lorenzo Lazzeri

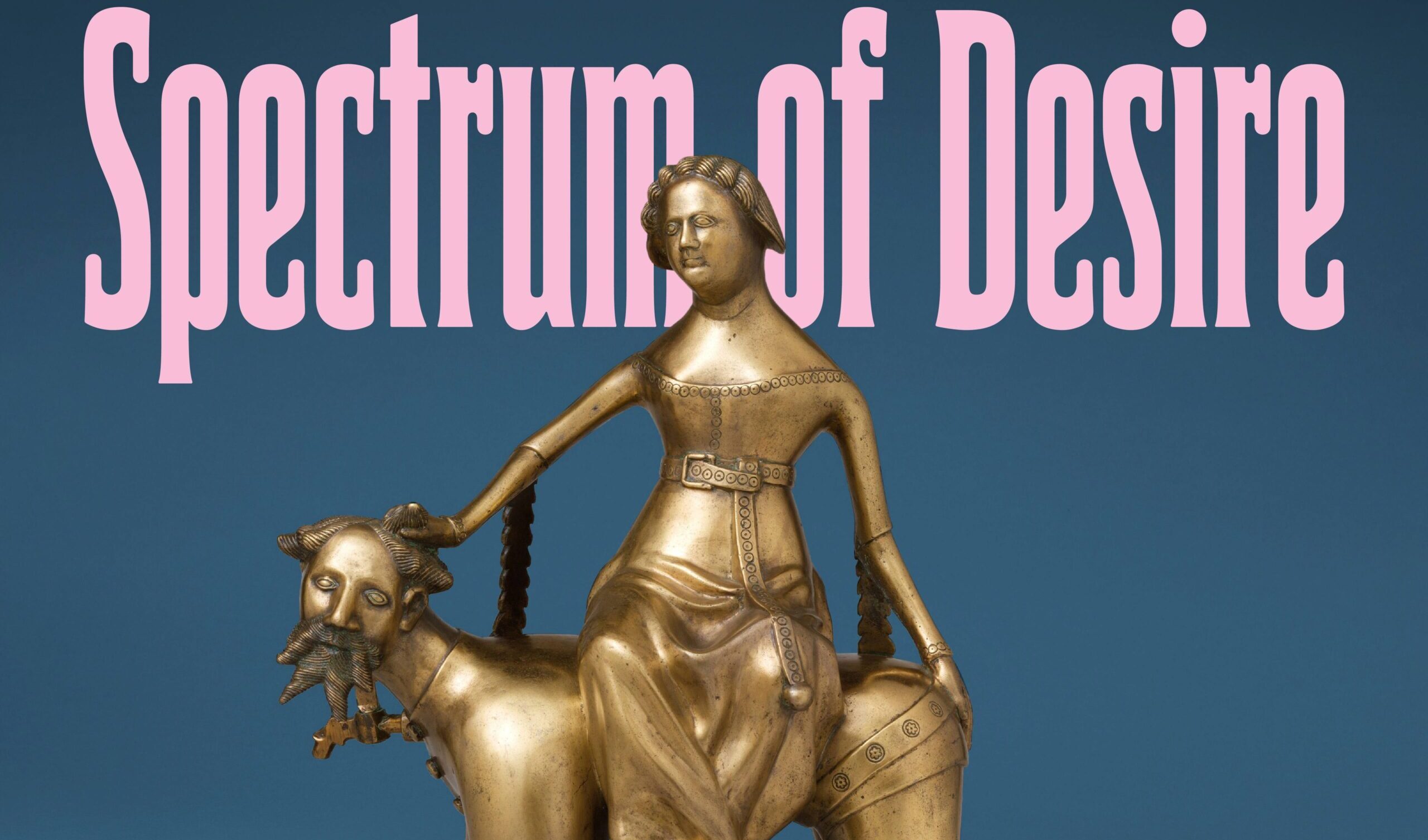

C’è un piatto di rame, databile tra il Duecento e il Trecento, su cui è raffigurata una donna che frusta sulle natiche nude il marito inginocchiato. È uno dei cinquanta oggetti che compongono “Spectrum of Desire: Love, Sex, and Gender in the Middle Ages”, la mostra che apre domani ai Cloisters, la sede distaccata del Metropolitan Museum NY sulla punta nord di Manhattan. La mostra curata da Melanie Holcomb del Met e da Nancy Thebaut, storica dell’arte a Oxford, dimostra che i secoli in questione furono attraversati da una complessità erotica che le autorità religiose cercarono di reprimere, senza tuttavia mai riuscirci davvero. Gli artisti continuarono a esplorare il desiderio, l’ambiguità di genere, le pratiche sessuali che oggi definiremmo trasgressive e lo fecero con una libertà che sorprende chi si aspetta trattassero solo madonne e crocifissioni.

Il piatto di rame con la scena di fustigazione non è un caso isolato, un’eccezione bizzarra in un panorama altrimenti casto. È la prova di una continuità che attraversa i millenni e che sfugge ostinatamente ai tentativi di cancellarla. Già gli Etruschi, nella Tomba della Fustigazione di Tarquinia, avevano raffigurato scene analoghe: corpi intrecciati, pratiche che oggi catalogheremmo come BDSM, una sessualità rappresentata senza pudori né censure. Quelle immagini risalgono al sesto secolo avanti Cristo, eppure parlano lo stesso linguaggio del piatto medievale esposto ai Cloisters. Significa che per oltre mille anni, attraverso civiltà diverse, linguaggi artistici differenti e sistemi religiosi opposti gli esseri umani hanno continuato a esprimere e rappresentare la stessa gamma di desideri. E significa soprattutto che nessuna repressione è mai riuscita a cancellarli.

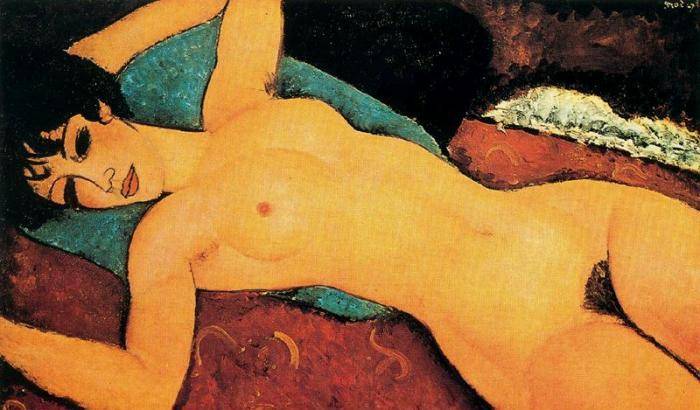

La Chiesa cattolica ci ha provato con particolare accanimento. Tra il Duecento e il Quattrocento, i secoli coperti dalla mostra, le autorità ecclesiastiche intensificarono gli sforzi per imporre norme rigide su matrimonio e sessualità. Il sesso doveva servire solo alla procreazione, doveva avvenire tra un uomo e una donna sposati, doveva rispettare posizioni e modalità prestabilite. Tutto il resto era peccato, devianza, corruzione. Eppure, gli artisti continuavano a scolpire tavolette scrittorie in avorio con soggetti licenziosi, usate, queste, per scambiare messaggi segreti tra amanti. Continuavano a miniare manoscritti in cui l’estasi mistica si confondeva con quella erotica, dove la figura di Cristo assumeva connotazioni sensuali, dove sante e devote venivano rappresentate in pose che oggi faremmo fatica a distinguere da quelle pornografiche.

La mostra include una raffigurazione di San Girolamo in abiti femminili, accompagnata dalla rivelazione che più di trenta santi mutarono la propria presentazione di genere nel corso della vita. La spiegazione ufficiale, secondo lo studioso Roland Betancourt, è che “I tratti maschili fossero considerati superiori e più vicini a Dio”. Ma questa lettura, per quanto filologicamente corretta, nasconde una verità profonda: il genere, anche nel Medioevo cristiano, era fluido, performativo, negoziabile. Le persone cambiavano identità, attraversavano confini, sfidavano categorie binarie e lo facevano proprio all’interno delle istituzioni religiose che avrebbero dovuto reprimere queste trasgressioni.

Nancy Thebaut ha dichiarato al New York Times che tra i consulenti della mostra c’erano leader locali, studiosi ed esponenti religiosi, incluso un sacerdote cattolico. Ha aggiunto: “Penso che, se il pubblico entrerà con mente aperta, capirà che non stiamo esagerando”. Il pezzo più straordinario della mostra è probabilmente il Rothschild Canticles, un rarissimo manoscritto miniato conservato alla Beinecke Library di Yale. Una pagina datata intorno al 1300 raffigura una donna distesa su lenzuola stropicciate mentre una figura celeste maschile aleggia sopra di lei. È una delle più antiche immagini di unione mistica, dove la dimensione spirituale e quella corporea diventano indistinguibili.

La Chiesa ha sempre cercato di mantenere separati questi due piani, di relegare il corpo, alla sfera bassa e peccaminosa, mentre l’anima aspirava al divino. Ma gli artisti medievali, proprio come quelli etruschi prima di loro e come quelli rinascimentali dopo, rifiutavano questa dicotomia. Sapevano che il desiderio attraversa tutti i livelli dell’esperienza umana, che l’estasi mistica e quella erotica condividono lo stesso linguaggio, che non si può separare il sacro dal profano senza impoverire entrambi. Max Hollein, direttore del Metropolitan Museum, sostiene che la mostra “Illumina i modi complessi in cui uomini e donne dell’Europa medievale immaginavano come vivere e amare”. Le persone del Medioevo, dunque, desideravano, sperimentavano, trasgredivano esattamente come quelle di ogni altra epoca.

L’allestimento è stato pensato nella Fuentidueña Chapel, una sala che ospita l’abside originale della chiesa di San Martín a Fuentidueña in Spagna, smontata pietra su pietra e ricostruita ai Cloisters tra il 1958 e il 1961. La scelta non è casuale: mostrare questi oggetti all’interno di uno spazio sacro significa ricordare che la sessualità e la spiritualità non erano mondi separati nel Medioevo, nonostante gli sforzi della Chiesa di mantenerli distinti. Significa riconoscere che gli stessi artisti che scolpivano madonne e crocifissi producevano anche tavolette erotiche e scene di fustigazione. Non erano due culture diverse, erano due facce della stessa cultura. Una mostra, in sunto, che si pone l’obiettivo di rimarcare come la sessualità umana è sempre stata più varia, più complessa, più libera di quanto le autorità religiose e morali abbiano mai voluto ammettere.