di Martina Narciso

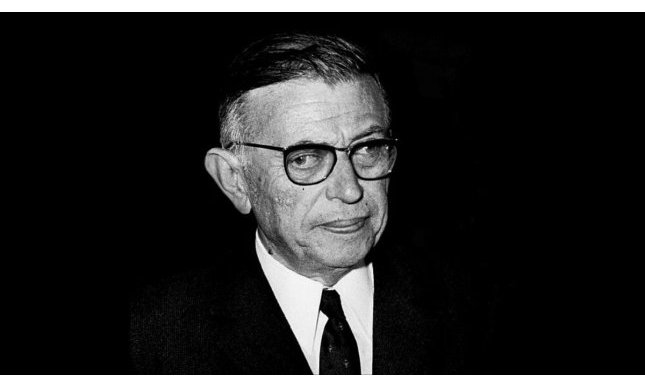

Quando in un ristorante del Quartiere Latino di Parigi ricevette la notizia di aver vinto il Premio Nobel, Jean-Paul Sartre non vacillò nel ribadire deciso che quel premio non lo avrebbe accettato. Era il 22 ottobre del 1964 e nella storia del premio Nobel si stava registrando un caso unico ed eccezionale: era il primo a rifiutare volontariamente l’ambito riconoscimento. Per la Francia fu un vero scandalo: chi lo accusò, chi lo criticò e ci fu anche chi lo derise, come lo scrittore francese André Maurois che arrivò a sostenere, scherzosamente, che il filosofo si fosse negato «perché incapace di indossare uno smoking».

Le sue motivazioni erano chiaramente ben altre, «alcune del tutto personali, altre più oggettive»; soprattutto, non erano inaspettate, perché già quando si era diffusa sui giornali francesi la possibilità che potesse essere insignito del Premio, Sartre scrisse personalmente all’Accademia di Stoccolma per motivare le sue posizioni. Oggi possiamo accedere ai dettagli del retroscena della vicenda in quanto sono passati i cinquant’anni imposti dal regolamento affinché decada il segreto d’ufficio sulle carte d’archivio e si può leggere la lettera di Sartre («non desidero comparire nella lista dei possibili candidati e non posso né voglio nel 1964 accettare questa onorificenza») che arrivò un mese dopo che era giù stato designato come vincitore. Il quotidiano svedese “Svenska Dagbladet” rivela, infatti, che al 17 settembre la decisione ufficiale era già stata presa. Troppo tardi per ripensamenti.

Comunque Sartre un passo indietro non l’avrebbe fatto. Era stato uno dei filosofi e degli scrittori politicamente più impegni del Secondo Dopoguerra: aveva fondato la rivista Les Temps Modernes su cui criticava aspramente l’imperialismo americano, aveva sostenuto la Rivoluzione Cubana ed era favorevole all’avvento di Mao in Cina, appoggiava apertamente il Partito comunista francese e lottava personalmente a favore della causa nazionalista anticolonialista algerina. Insomma, nel 1964 Sartre non era noto solo per sue più celebri opere (La nausea, Il muro, L’età della ragione), ma soprattutto perché era diventato per molti, soprattutto per i giovani, un simbolo di ribellione e anticonformismo.

L’Accademia l’aveva scelto per aver «esercitato un’influenza di vasta portata nel tempo presente con la sua opera ricca di idee e piena di spirito di libertà e ricerca della verità». E Sartre rifiuta proprio in virtù di quello spirito di libertà: «lo scrittore – spiega a un giornale svedese – deve rifiutare di lasciarsi trasformare in un’istituzione, anche se ciò avviene nelle forme più onorevoli, come in questo caso». Parole che scandalizzarono, ma non nuove per lui: già nel 1945 aveva respinto la Legione d’Onore e l’attribuzione del seggio al Collegio di Francia.

Si tratta di un pensiero del tutto in linea con la sua concezione di libertà umana, sempre accompagnata dalla responsabilità della scelta: viviamo al fianco di altri uomini, per cui non può esserci nessuna scelta individuale che non abbia una ricaduta anche collettiva. Siamo responsabili dinanzi al mondo. Non scegliere è solo apparentemente una non scelta, in realtà è la scelta di far scegliere gli altri al posto nostro. Per questo, come spiega meglio lui stesso a colloquio con Carlo Bo, «uno scrittore deve essere un realista critico; deve essere capace di fare da specchio, ma anche di rifiutare le istituzioni quando non sia possibile cambiarle e migliorarle».

Nel 1964 Jean-Paul Sartre rifiuta gli onori del Nobel per sfuggire all’«imbalsamazione» e al «collocamento prematuro in una nicchia del Pantheon letterario» (scrive Montale sul «Corriere» del 23 ottobre 1964), ma oggi è ancora possibile un tale impegno etico? Difficile, visto il ruolo che hanno assunto gli scrittori prestigiosi. Spesso il rischio è proprio quella consacrazione indiscussa, della trasformazione di autori e opere in fenomeni globali assoggettati ai tempi moderni, strumentalizzati per scopi politici. Pasternak, autore de Il dottor Živago, fu pressato dal Cremlino, nel 1958, a rifiutare il Premio perché “anti-sovietico” e Joseph Stiglitz e Amartya Sen, entrambi Premi Nobel per l’economia, hanno condannato l’uso delle loro analisi sull’euro per fini politici.

Il rifiuto del Premio per Sartre è quindi motivato. Dirà a Carlo Bo, che il premio «è una consacrazione, sì, d’accordo; ma io non ho nessuna voglia di essere consacrato». Fu una scelta rischiosa e fuori dagli schemi quella di assegnarlo proprio a un’intellettuale esistenzialista come Jean-Paul Sartre. Ma la risposta dello scrittore ha rotto rotto sfacciatamente ogni stereotipata convenzione dell’assegnazione del Nobel.