di Antonio Salvati

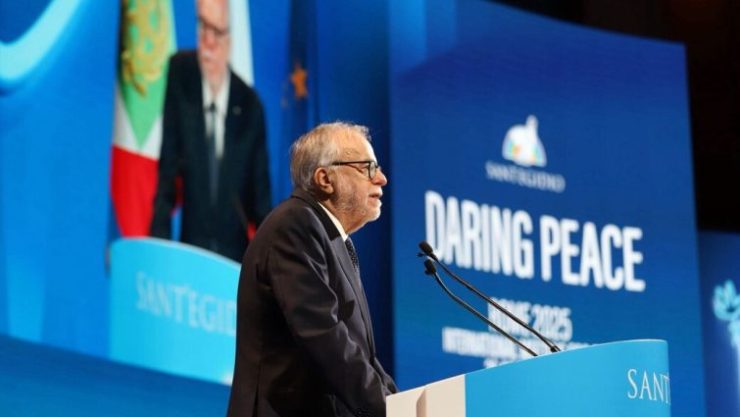

Nella Fratelli tutti, Papa Francesco affermò che «ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l’ha trovato». È con questa convinzione e con convinta ostinazione – la stessa che spinse Giovanni Paolo II quando convocò per la prima volta ad Assisi, nel lontano 1986, i leader delle religioni mondiali – che la Comunità di Sant’Egidio continua a «osare la pace». È questo il titolo del trentanovesimo Incontro internazionale, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nello “spirito di Assisi”, che quest’anno si svolge a Roma, dal 26 al 28 ottobre. Oltre 400 autorevoli rappresentanti delle religioni mondiali, delle istituzioni, del mondo della cultura si stanno confrontando su questioni come il disarmo, i migranti, le disuguaglianze che attraversano il mondo, il futuro dell’Europa e quello dell’Africa, il dialogo interreligioso e l’ecumenismo, senza dimenticare chi ha dato la sua vita in nome della fede, vittime della violenza, come i martiri contemporanei.

Non ci si può arrendere – ha affermato Marco Impagliazzo – al rassegnato conformismo bellico di questi tempi, ma occorre “osare” anche quando tutti dicono che la pace è impossibile. L’obiettivo è assai impegnativo, nonché pragmatico. Per sconfiggere la rassegnazione del nostro tempo dobbiamo ricordarci – per dirla con Andrea Riccardi – che «c’è ancora tanta storia da scrivere». La banalità di ripetere che le lancette dell’orologio della storia sono state spostate indietro purtroppo corrisponde al vero: perché la storia non è cronologia – sostiene patrizia Giunti – ma una rete di processi che si avviano, si interrompono, regrediscono. E oggi noi abitiamo il tempo regressivo della rivalutazione della guerra non soltanto sul piano politico, secondo l’insegnamento di von Clausewitz («La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi»), ma soprattutto sul piano etico e culturale. Siamo immersi nella cultura, nel linguaggio della guerra, come più volte ribadito dal cardinale Pizzaballa. È soprattutto un problema di linguaggio che esalta la dimensione conflittuale dell’esistenza, che insiste sui radicalismi nazionalistici, che decanta la bellezza delle armi e la capacità della guerra di fare emergere le maschie virtù, il coraggio, la forza, lo spirito di gruppo rispetto alla flaccida pigrizia, se non anche connivenza, di chi sceglie la pace.

Trascorsa l’età dei diritti affermata da Norberto Bobbio, impostasi l’età della rabbia di Pankai Misra, siamo pienamente entrati nell’età della forza, come ripete da tempo Andrea Riccardi, e questo comporta la dispersione di quel patrimonio di conquiste giuridiche, politiche, culturali e religiose che avevano segnato la seconda metà del 900. Infatti, dopo il secondo conflitto mondiale, si affermò l’idea che – per riconoscersi tra i popoli come eguali, gli scambi, il permettere accesso reciproco alle rispettive risorse per sopravvivere – fosse necessario combattere per sottrarre beni a qualcun altro. Il nazionalismo – ha giustamente ricordato Sergio Mattarella – da opporre ad altri nazionalismi nasce dal considerare gli altri popoli come nemici, se non come presenze abusive o addirittura inferiori per affermare con la prepotenza e, sovente, con la violenza, pretese di dominio. Questi cambiamenti si realizzarono per volontà democratica di popoli liberi, non per imposizione imperiale o di uno dei dittatori, protagonisti di disumani esperimenti del secolo scorso. Si svilupparono e si diffusero valori che hanno pesato, influenzando tante altre aree del mondo, avviando una fase destinata a globalizzazione dei diritti e a colmare gradualmente il divario tra popoli del Nord e del Sud del mondo. Non mancarono conflitti, tensioni e prezzi pagati duramente dalle popolazioni civili. Ai conflitti venivano approntati, tramite l’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli strumenti per una ricerca perseverante di percorsi di pace, come antidoto alla tentazione del ricorso all’uso della forza e della prevaricazione. Furono – ricorda Mattarella – protagonisti, nel tempo, le opinioni pubbliche, i movimenti popolari per la pace, le comunità, come quella di Sant’Egidio che hanno sviluppato percorsi in direzione della pace. Un impegno prezioso che, nell’attuale scenario geopolitico, appare più che mai indispensabile.

A Sant’Egidio sono convinti che alla violenza delle armi esiste sempre un’altra strada, un modo diverso e più conveniente per risolvere le contese, sottraendosi a rischi fatali di escalation incontrollate, i cui effetti pongono a rischio la sopravvivenza dell’umanità. Nel XXI secolo – ha più volte osservato Andrea Riccardi – è stata riabilitata la guerra come strumento di affermazione dei propri interessi e soluzione dei conflitti: la pace è sempre meno un fine, anzi non lo è più.

Oggi si discute di guerra e armamenti, di riarmo, e poco di pace. La guerra a tanti preoccupa di meno. Fare la guerra non suona così scandaloso o innaturale, per buona parte dell’opinione pubblica. Si pensa che la guerra sia questione di altri, anche se poi gli altri non sono poi così lontani. L’età della forza – ha sottolineato Riccardi – «sta rivoluzionando in modo negativo linguaggi e relazioni tra i popoli, avvilendo la cultura del dialogo e la diplomazia. Ha calpestato il diritto internazionale, trattato da legalismo burocratico mentre è frutto di civiltà. Ha riversato, nell’animo della gente, una carica di aggressività con effetti tutt’ora da capire. Ha negato, nei fatti, che i popoli abbiano un comune destino. L’ha fatto con un’ideologia costruita dal recupero di miti sepolti, nazionalismi, paure antiche e nuove». Non si vedono alternative. Questo provoca nei popoli, nella gente comune, sentimenti d’impotenza che generano indifferenza: estraniamento dei timidi, concentrazione su di sé. Si diviene rinunciatari e convinti che conviene salvare solo se stessi. Un maestro, Paul Ricoeur diceva: «per radicale che sia il male, non è così profondo come la bontà. E la religione, le religioni, hanno un senso, cioè, liberare il fondo di bontà degli uomini e andarlo a cercare dov’è nascosto».

In altri termini, la bontà umana è più profonda del male, e che la religione può aiutare a riscoprirla, anche in tempi difficili come la guerra, stimolando il dialogo e l’empatia. Questo è – per Riccardi – osare la pace: «liberare il fondo di bontà, che è volontà di pace e di vivere insieme. Questa è la nostra forza che ci fa passare dall’età della guerra all’età del dialogo e del negoziato. Fare la pace non è la magia di un giorno, ma, quando comincia il dialogo, già si gusta il sapore della pace. Perché dialogare è scoprire l’altro come sé stesso». E il primo modo – per il cardinale Matteo Zuppi – per osare la pace è non smettere di cercarla. Questo richiede credere, come diceva Turoldo, «che la notte passa, che tutto ha un senso, che le guerre finiscono, che la storia ha uno sbocco, che l’amore alla fine vincerà l’oblio e la vita sconfiggerà la morte». La pace – continua Zuppi – non è un tasto che ottiene facilmente il risultato, «che lo impone automaticamente, con l’illusione della rapidità, come l’idea della forza può suggerire e una speculare pigrizia digitale immagina. Il risultato è rifugiarsi in quella che Papa Leone ha giustamente chiamato la globalizzazione dell’impotenza. «Davanti all’ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare». Sembra che noi non possiamo nulla. Si dice sia realismo, più spesso – ha osservato Adriano Roccucci – «è ideologia di chi la realtà della guerra non la conosce, o tutt’al più la prende in considerazione a distanza, online». Dulce bellum inexpertis, scriveva Erasmo da Rotterdam: «La guerra è dolce per coloro che non la conoscono».

Erasmo da Rotterdam già nel 1517 disse: «qualsiasi pace ingiusta è quasi sempre preferibile alla più giusta delle guerre». Ma dobbiamo – aggiunge Zuppi – anche dire che giusta è la pace. Altrimenti «l’odio si fa cultura, inquina, riempie di fake news, arma i pensieri e le mani. L’odio non è mai inerte. Per questo va disarmato subito, al suo inizio, prima che si trasformi e si diffonda. Però crediamo che anche la pace è contagiosa. Serve uno sforzo di immaginazione creativa per superare queste convinzioni e interessi, iniziando sempre a “vedere” gli altri, a riconoscerli, a capire il loro dolore e a pensare che è uguale al nostro». In tal senso, è opportuno richiamare una frase del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb che, parlando di pace e di fratellanza interreligiosa, ha ribadito la necessità per tutti di innalzare «lo stendardo della pace, anziché quello della vittoria, e [sedersi] al tavolo del dialogo». Osare e parlare di pace è possibile. Assieme è più facile. Albert Camus diceva: «Ogni generazione, senza dubbio, si crede destinata a rifare il mondo. La mia sa che non lo rifarà. Il suo compito è forse più grande: consiste nell’impedire che il mondo si distrugga».