di Dario Spagnuolo

Sessanta anni fa, il 28 ottobre 1965, vedeva la luce la Dichiarazione dei Padri conciliari “Nostra Aetate” un documento rivoluzionario nato dallo spirito del Concilio Vaticano II. Il testo, soprattutto per la parte delle relazioni con l’ebraismo, fu ispirato da Jules Isaac, storico e educatore ebreo, e deve molto all’opera del gesuita Augustin Bea e del patriarca Massimo IV Saigh.

Si tratta di uno scritto breve e denso di significato, nato anche dalla necessità che la Chiesa prendesse una posizione nei confronti dell’antisemitismo davanti al dramma della Shoa. Nei confronti degli ebrei, la Chiesa cattolica passò dal disprezzo alla stima, condannando esplicitamente l’antisemitismo: “la Chiesa […] deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque.” Di più, venne riconosciuto che se l’ebraismo sarebbe potuto esistere senza il cristianesimo, non sarebbe stato possibile il contrario. Soprattutto, venne meno il principio “nulla salus extra ecclesiam”, non c’è salvezza per chi è al di fuori della Chiesa. La dichiarazione recita infatti: “La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscono da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini.”

Sono molti i documenti conciliari che ancora oggi fanno discutere e non fu diverso per la Nostra Aetate, considerata da alcuni quasi una stramberia che con il tempo sarebbe stata dimenticata. Anche il “dialogo fraterno” con le altre religioni pur conoscendo dei momenti alti, raramente ha dato origine ad un percorso.

Il dialogo iniziato dalla Chiesa cattolica all’indomani della Seconda guerra mondiale, nella piena consapevolezza che solo la fraternità universale poteva preservare il genere umano, dunque, ha dovuto attendere venti anni.

Nell’ottobre del 1986, ad Assisi, Giovanni Paolo II convocò tutti i leader delle religioni mondiali, per pregare per la pace gli “uni accanto agli altri”. Nessun sincretismo, dunque, ma rispetto delle diversità e il convenire sul tema della pace. E’ lo sguardo di Dio sul mondo che soffre a causa della guerra a rendere la pace un cantiere aperto, nel quale tutti possono lavorare ed essere “artigiani di pace”, come affermò lo stesso San Giovanni Paolo II.

Quell’intuizione venne raccolta dalla Comunità di Sant’Egidio che, da allora, ha radunato ogni anno i grandi leader del cristianesimo, dell’Ebraismo, dell’Islam e delle religioni asiatiche. In trentanove anni, questo camino si è arricchito con la presenza del mondo laico: storici, sociologi, antropologi, uomini politici, personalità di spicco si sono unite a questo cammino. Così, la preghiera è preceduta da due intensi giorni di dialogo. Giornate in cui si discute di fede, di preghiera, ma anche di migranti, di ambiente, di intelligenza artificiale, della condizione dell’infanzia e della gioventù e di tante questioni che sono all’origine del pensare del genere umano. La debolezza delle parole e del dialogo si contrappongono alla forza delle armi e alla protervia di chi rifiuta di ascoltare l’anelito di pace e il grido di dolore di chi vede morire i propri cari e in una frazione di secondo perde tutto quello che ha.

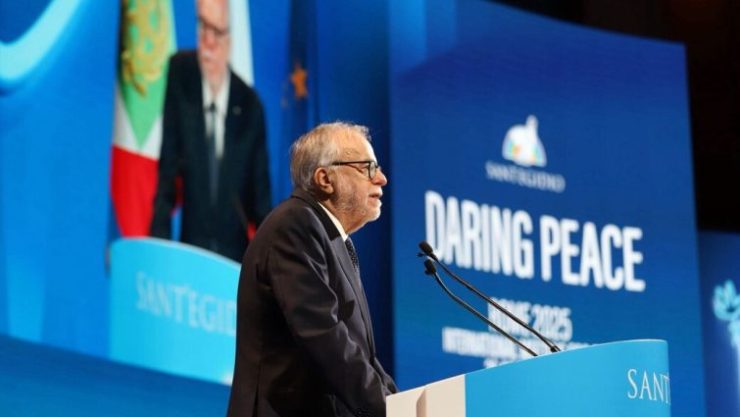

Quest’anno, la XXXIX edizione si è svolta a Roma, dopo aver fatto tappa negli anni precedenti a Berlino e Parigi, concludendosi significativamente il giorno dell’anniversario della promulgazione della Nostra Aetate, come ha sottolineato anche Papa Leone XIV. Le giornate di dialogo si sono articolate in ben 22 conferenze che hanno visto tra i partecipanti illustri accademici come Manuel Castells, Oliver Roy, Jan De Volder, Lucio Caracciolo e Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Di primissimo piano i rappresentanti delle varie religioni, dal grande Imam di Al Azhar Ahmed Al Tayyeb, ai rabbini Pinchas Goldschmidt e Abraham Skorka, storico amico di Papa Francesco, a Theodoros II patriarca di Alessandria e dell’Africa, al buddista giapponese Gijun Sugitani presente per tutti e 39 gli incontri da Assisi 1986 a Roma 2025. All’assemblea inaugurale, inoltre, sono intervenuti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Regina consorte dei Belgi Mathilde. Non è possibile citare i nomi di tutti gli invitati, perché sono stati centinaia mentre circa 10.000 sono stati i partecipanti provenienti da tutto il mondo, a dimostrazione di quanto il tema della pace sia sentito.

Per quest’anno, il titolo della manifestazione è stato “Osare la Pace” riprendendo quanto affermava Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante ucciso dai nazisti nel campo di concentramento di Flossemburg. Per Bonhoeffer la pace era un lavoro continuo e coraggioso, l’esatto contrario della tranquillità e della sicurezza. Era la costruzione di ponti, di dialogo e di amicizia laddove invece sembrava prevalere la divisione.

Si potrebbe pensare a questi incontri come ad un semplice esercizio di retorica, o ad un momento celebrativo ma la realtà è ben diversa. In un momento così difficile, la presenza di tanti illustri rabbini mostra come all’interno dell’ebraismo ci sia un profondo desiderio di pace e di dialogo. Ancora più rilevante, forse, la presenza di un delegato del Patriarca di Mosca Kyril, a testimoniare che sebbene il conflitto fratricida tra Russia e Ucraina stia scavando un abisso di divisione si avverte la necessità di conservare dei legami e di lasciare una possibilità a confronto.

I frutti dello spirito di Assisi, di questo cammino che nel 2026 celebrerà 40 anni tornando nella città di San Francesco, si ritrovano nei racconti dei partecipanti. Incontrandosi, conoscendosi, sono iniziate relazioni che hanno scardinato diffidenze secolari. Così, in tanti luoghi, cristiani e musulmani, musulmani ed ebrei, buddisti e cristiani si sono ritrovati a collaborare insieme.

È una forma di resistenza alla violenza delle armi che affonda le sue radici nell’antica sapienza delle religioni e che invita a riscoprire la fratellanza dei popoli, tutti fratelli dell’unica famiglia umana.

Per questo, le parole di Papa Leone intervenuto alla cerimonia conclusiva dell’incontro risuonano con forza straordinaria: “Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto a chi non ha cercato la pace o ha fomentato le tensioni e i conflitti, di tutti i giorni, i mesi, gli anni di guerra” . Non esistono guerre sante, solo la Pace è santa!