Ora che si è placata l’onda delle rammemorazioni di Goffredo Fofi, sollevata come da marosi per la sua scomparsa, riemergono dolenti i ricordi, le riflessioni.

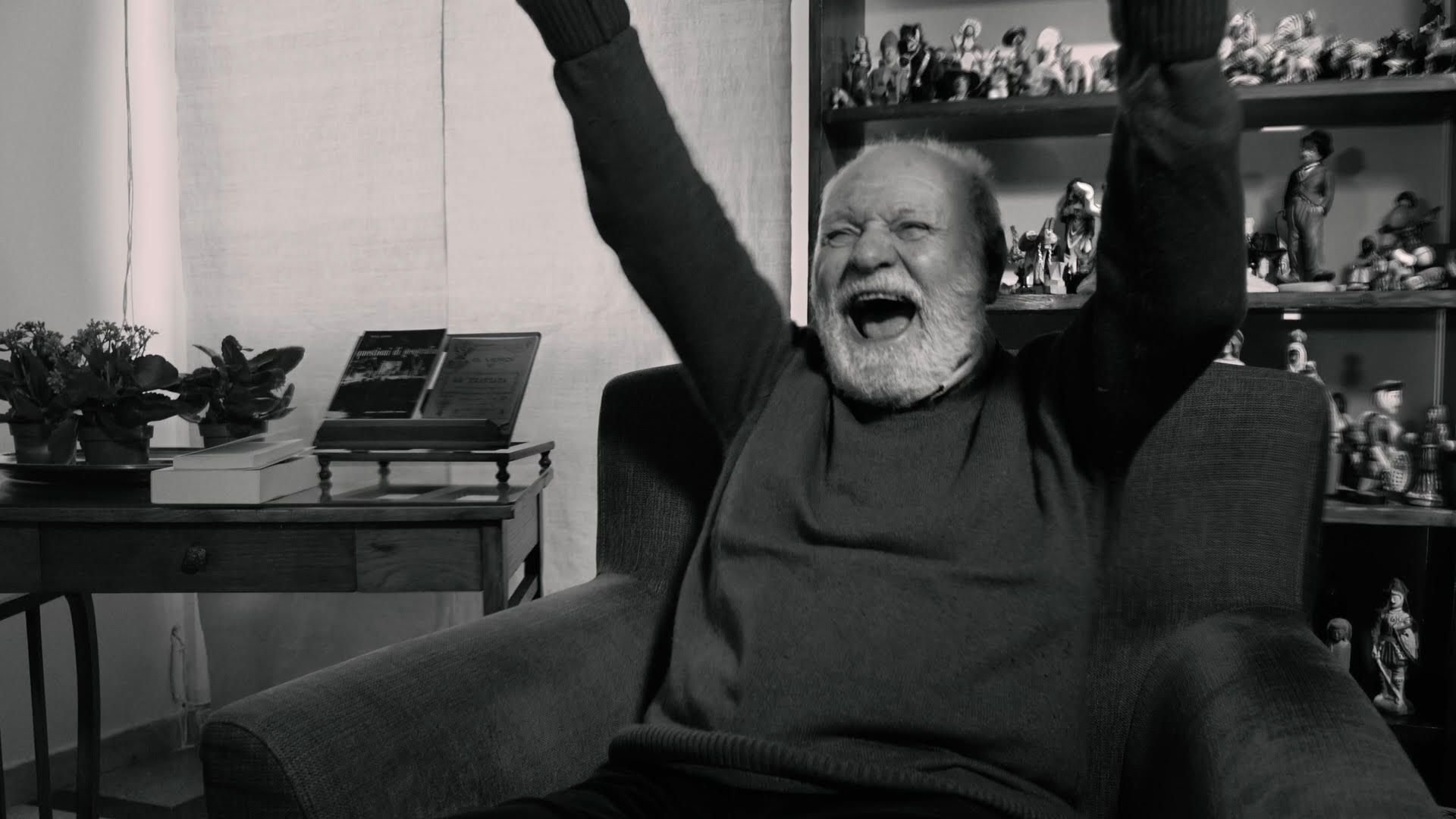

Fofi lo conobbi in occasione della presentazione di un libro di Adriano Sofri su Mauro Rostagno (Reagì Mauro Rostagno sorridendo, Sellerio, 2014), ad una edizione del Festival della piccola e media editoria, in quel di Roma. Annovero l’incontro tra i più emozionanti che mi siano capitati: la profondità e la lucidità di quell’uomo dall’apparenza dimessa ma dalla personalità decisa, la dolcezza dello sguardo che poteva mutarsi in furente indignazione anche solo nell’evocare l’ingiustizia e il sopruso, l’eloquio tagliente, l’apertura all’altro da sé, non sono cose che si dimenticano. Con il bastone e uno zainetto, così come appare in alcune foto che circolano in rete, pareva un viandante della cultura, che recava la luce del pensiero critico in giro per il Paese.

Ricordo, rimasi colpito dalla strada che aveva imboccato la nostra breve chiacchierata, come tra vecchi compagni, malgrado la conoscenza fugace: “Io sono convinto che la realtà così come la vediamo e la viviamo, con le sue intollerabili violenze, le ingiustizie e i soprusi, non durerà a lungo” affermò ad un certo punto. In quelle parole riverberavano i proclami del creatore dei “Quaderni Piacentini”, un impegno totalizzante per sovvertire lo status quo che da sempre aveva animato quella che un tempo si definiva la sinistra progressista, ma pure adombravano qualcos’altro. “Io non accetto che noi, come individui, e se per questo anche gli animali, ogni essere vivente su questo pianeta, alla fine del ciclo vitale ci si spenga come una fiamma per scomparire nel nulla”. Be’, questo non era un discorso da inveterato marxista: quell’uomo, compresi, era ricco di contrasti, accoglieva moltitudini. Difatti, tra i suoi maestri c’erano il pedagogo Aldo Capitini, umbro come lui, e Danilo Dolci, che, appena diciottenne, raggiunse in Sicilia partendo dalla sua Gubbio per combattere al fianco suo e dei sottoproletari palermitani e della provincia battaglie nonviolente contro povertà e ingiustizie. “Io non accetterò mai”, continuò, “che la bestia più grande divori la più piccola, che la forza e la prepotenza prevalgano: una tale realtà non può che essere provvisoria, non può durare. Anche Mauro Rostagno la pensava così, e il suo sacrificio, la lotta che ingaggiò per una sua trasformazione profonda, lo dimostra”.

Quelle parole, quel discorso che pareva buttato lì per caso, sono infine riaffiorati alla memoria, a riempire il vuoto lasciato dalla sua scomparsa, che ci ha lasciati tutti un po’ più soli. Parole che rimandano a quelle presenti nel suo ultimo libro, di recente pubblicazione, Ciò che era giusto (Alphabeta, 2025), dedicato ad Alexander Langer, politico, saggista, ambientalista e pacifista: “Non è nonviolenza quella di chi si limita a guardare i conflitti e non offre il proprio fattivo contributo per risolverli, di chi osserva passivamente l’azione micidiale di nazioni al cui interno c’è chi opprime e chi è oppresso, anche quando può apparire difficile definire o stabilire chi siano i primi e chi i secondi. Nonviolenza significa intervenire attivamente”. Parole che risuonano sferzanti nelle nostre coscienze, alla luce dei drammatici conflitti in corso, delle follie di chi governa il nostro Paese, l’Europa, il mondo.

Di cinema, di teatro e di letteratura ha scritto per decenni, e dei suoi libri, dei suoi articoli, dei suoi interventi ci siamo nutriti. Talvolta in totale disaccordo, persino indispettiti, ma sempre in qualche modo illuminati dalla sua capacità critica, affascinati dalla sua dialettica, abilità ormai in via di estinzione. Scomparsi da tempo i Pasolini, i Moravia, i Fortini, i Bianciardi e i Calvino, lo ritenevamo un po’ il simbolo imperituro del pensiero critico, della libertà di espressione. Atteggiamenti che gli procurarono anche problemi, come sempre accade a chi si mette di traverso al potere, in ogni sua forma. Qualcuno, ad esempio, ha rievocato la vicenda del rifiuto di Giulio Einaudi di pubblicare una sua scottante inchiesta, L’immigrazione meridionale a Torino: l’editore torinese temette le considerazioni ivi contenute sulla politica padronale della Fiat e della linea editoriale del quotidiano “La Stampa” nei confronti degli immigrati: fu poi pubblicata da Feltrinelli (1964), ma la decisione spaccò il comitato editoriale, comportando il licenziamento di Raniero Panzieri e Renato Solmi, due finissimi intellettuali, favorevoli alla pubblicazione. Fofi rievocava con orgoglio il suo vissuto torinese, tre anni in cui seguì “ansiosamente non solo il destino degli immigrati meridionali ma anche quello degli operai della Lancia e delle piccole fabbriche e bòite della periferia”, orgoglioso “di aver visto gli operai molto da vicino, e di essere stato nelle loro case da amico e compagno”.

In questi giorni è stato degnamente ricordato da tanti suoi amici, anche da qualche leale avversario. Ne si rammenta il carattere ironico e provocatorio di uomo sempre intento a tessere idee, rivendicare torti, spargere il seme della protesta in una società mortalmente conformista. Lo si ricorda quale agitatore culturale, indefesso fondatore e animatore di riviste (“Quaderni Piacentini”, “La Terra vista dalla Luna”, “Ombre rosse”, “Linea d’ombra”, “Lo Straniero”), luoghi d’incontro e di formazione per autori anche sconosciuti, terreno di liberi confronti, scontri fecondi, letture spregiudicate e originali. Come il celebre studio su Totò, forse il suo libro più noto.

Fu un maestro severo, tagliente nei giudizi e mai compiacente col potere; qui vorrei sottolineare quel che ritengo il suo più grande insegnamento, tramandato a noi e, si spera, alle generazioni future: l’avversione per il conformismo, l’amore per il dissenso. Educatore radicale lo fu non soltanto con i suoi scritti, gli interventi pubblici al vetriolo, ma con l’esempio di vita, mai piegandosi a quel narcisismo della cultura che ha afflitto e affligge più d’un intellettuale, sempre proteso a difendere i diritti degli ultimi, degli oppressi, dei vinti, dei calpestati. Lo si potrebbe definire un “intellettuale disallineato”, scomodo e mai accomodante, autenticamente radicale nel giudizio, per taluni non simpatico ma certo generoso, come chi l’ha conosciuto testimonia con dovizia. Riluttante all’autocelebrazione, era affetto dall’umiltà dei grandi: “Non ho mai dato troppo valore alle cose che ho scritto – pur rivendicandone un’assoluta sincerità. Non mi ritengo un bravo intellettuale e neanche un intellettuale – bado più alle persone e alle loro qualità umane che non ai loro titoli e alla loro intelligenza”.

Nel suo libro forse più intimo, Cari agli dei (edizioni e/o, 2022), scriveva: “Ho conosciuto, per mia immensa fortuna, tanti grandi intellettuali italiani dal dopoguerra in avanti, e ne sento grande la mancanza nell’Italia di oggi, di fronte alla mediocrità e al conformismo che caratterizzano l’enorme maggioranza (una massa) degli intellettuali italiani di oggi, con ben rare eccezioni”. Parole dolentemente vere, scolpite nel marmo. Come autentico è il monito che, prima della proiezione di un film, ad uno dei tanti incontri che ne hanno costellato l’esistenza, rivolse ai giovani in sala: “Fate resistenza. Studiate. Rompete i coglioni”.

Ecco, così ci piace ricordarlo.