Non è Strehler? No, e chi ha pensato di stroncarlo per questo, ha semplicemente rivelato i propri pregiudizi. È teatro per ragazzi che non chiede indulgenza, né si scusa per la propria natura, ma decide di parlarti dritto in faccia, con un linguaggio semplice e insieme vertiginoso. Applicare parametri estetici pensati per altri contesti, significa perdere di vista la specificità e l’ambizione di un lavoro che ha obiettivi diversi, ma non meno rigorosi. Io uccido i giganti – prodotto da Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus -, è uno spettacolo vincitore del Bando Orizzonti, liberamente tratto dal fumetto di Joe Kelly e Jm Ken Niimura. In scena Barbara, dieci anni, nerd, isolata eppure potentissima, che ha una missione: salvare il mondo dai giganti.

La drammaturgia firmata da Diego Pleuteri e Greta Petronillo rivela due artisti consapevoli del medium teatrale. Pleuteri, dalla scrittura acuta (suo Come nei giorni migliori), e Petronillo – qui regista e interprete dopo essersi misurata con testi come La gatta sul tetto che scotta diretta da Leonardo Lidi – portano nel teatro per ragazzi la stessa qualità che riservano al pubblico adulto, senza cedimenti paternalistici.

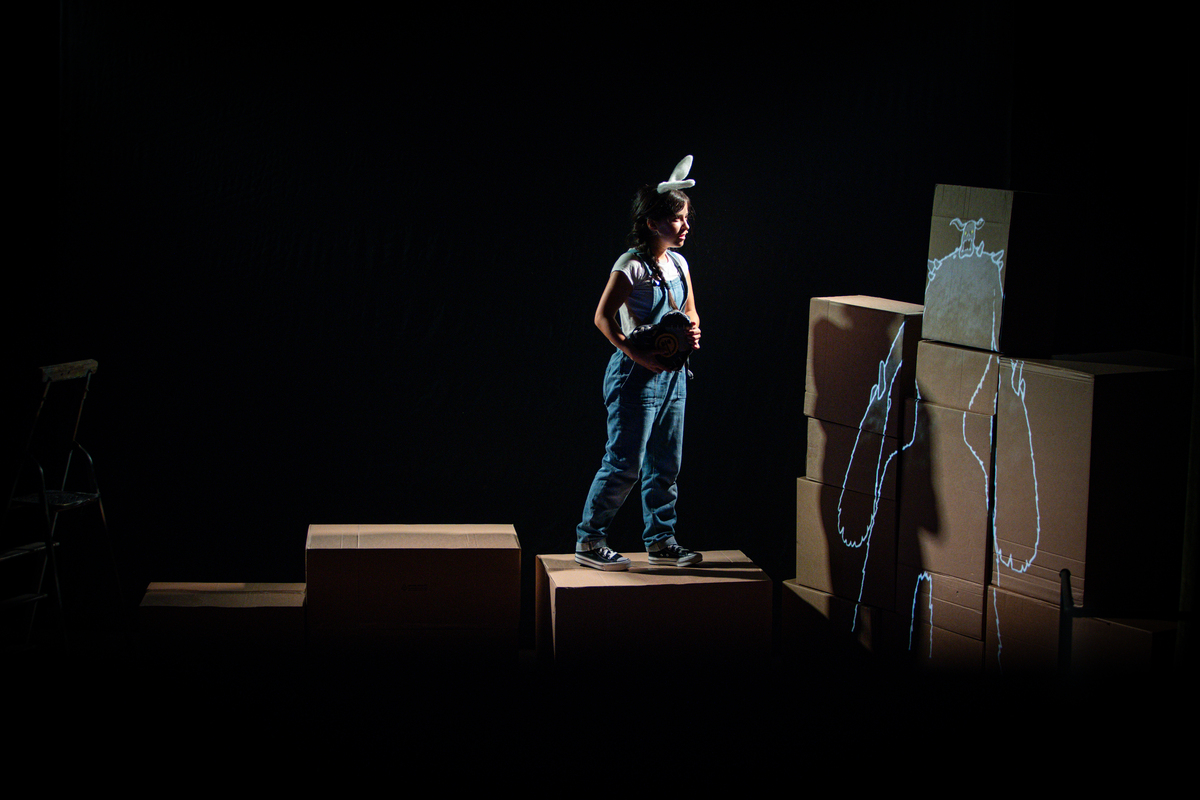

Quello che colpisce immediatamente è la coerenza della scelta scenografica. Il “fortino” di Barbara non è mimesi di una casa vera, ma un paesaggio fatto di scatole di cartone accatastate con studiata casualità. Materiale umile, quotidiano, che ogni bambino riconosce come proprio territorio di gioco. Petronillo, con salopette e orecchie da coniglio, emerge da questo universo fatto di sogni e quotidianità senza soluzione di continuità.

La scenografia scarna diventa così una dichiarazione poetica: i cartoni non fingono di essere altro, mantengono la loro natura giocosa e precaria. È l’infanzia stessa che si costruisce i propri rifugi con quello che ha a disposizione, trasformando il limite in risorsa creativa.

Dove la messa in scena raggiunge la sua efficacia maggiore è nel rendere visibile l’invisibile. Le proiezioni di Lorenzo Mauro non sono decorative: quando l’ombra del gigante si materializza sulla parete attraverso un sapiente gioco di luci, quella sagoma mostruosa non è un effetto speciale, ma un elemento drammaturgico. È esattamente così che funziona la paura di un bambino: prende forma dalle ombre, si ingigantisce sulle pareti, abita gli spazi familiari trasformandoli.

La regia di Petronillo sceglie una strada chiara: non proteggere lo spettatore bambino da nulla. I giganti sono terrificanti perché la paura, il bullismo, la malattia, la morte esistono già nel loro orizzonte di esperienza. Il teatro non deve addolcirle, ma trasformarle in forma condivisibile.

L’interpretazione di Petronillo restituisce una Barbara irriverente, sboccata, incapace di piegarsi alle regole degli adulti che non la capiscono. La sua voce oscilla tra registri diversi: il linguaggio colloquiale e aggressivo quando affronta i bulli, quello epico-mitologico quando descrive i suoi nemici immaginari, quello di vulnerabilità assoluta quando deve guardare in faccia la verità.

Nel linguaggio sgangherato di Barbara si nasconde la domanda universale: come si affronta la paura della morte? La risposta arriva attraverso l’incontro finale con il Titano, che le insegna una lezione che riguarda tutti: “Tutto ciò che vive, muore. Per questo bisogna trovare gioia nel vivere, mentre il tempo è ancora nostro“.

Io uccido i giganti funziona perché rifiuta la tentazione di ridurre la complessità emotiva a dimensione consolatoria. Il percorso di Barbara verso l’accettazione della malattia della madre è un itinerario che attraversa la rabbia, il rifiuto, l’illusione del controllo attraverso la fantasia, fino al riconoscimento dell’inevitabile.

Lo spettacolo si colloca perfettamente dentro il progetto culturale che Leonardo Lidi ha inaugurato al Ginesio Fest: formare un pubblico consapevole partendo dai bambini. Non è solo una dichiarazione d’intenti, ma una pratica teatrale che attraversa tutta la programmazione del festival. L’idea è quella di non offrire ai più giovani intrattenimento travestito da cultura, ma cultura vera, capace di parlare con la stessa serietà e complessità con cui ci si rivolge agli adulti. È un progetto pedagogico che abitua le nuove generazioni a un teatro che osa, che non semplifica, che li considera interlocutori degni di contenuti sfidanti.